Troisième opéra russe pour Bieito au Grand Théâtre de Genève, après Guerre et paix et Lady Macbeth de Mtsensk. Si la mise en scène ne surprend guère (avec même une petite tendance, chez le metteur en scène espagnol, à se répéter…), l’interprétation musicale séduit pleinement.

Il y a trois Calixto Bieito : celui qui propose des relectures plus ou moins sibyllines, avec force images chocs et provocations en tout genre (les conjurés alignés face au public en train de déféquer tout en lisant leur journal au lever de rideau du Bal masqué sont restés dans toutes les mémoires…) ; celui qui, sans renoncer aux images fortes ni à la modernité de son langage, respecte la dramaturgie originelle des œuvres (Lady Macbeth de Mzensk) et les éclaire parfois d’un jour nouveau (Carmen, Simon Boccanegra) ; à cela vient s’ajouter, depuis peu (et provisoirement, espérons-le) un Calixto Bieito en panne d’idées et d’inspiration, proposant un spectacle terne, sans (re)lecture forte, sans scénographie ni jeu d’acteurs qui surprennent ou interrogent (le tout récent Or du Rhin de Bastille).

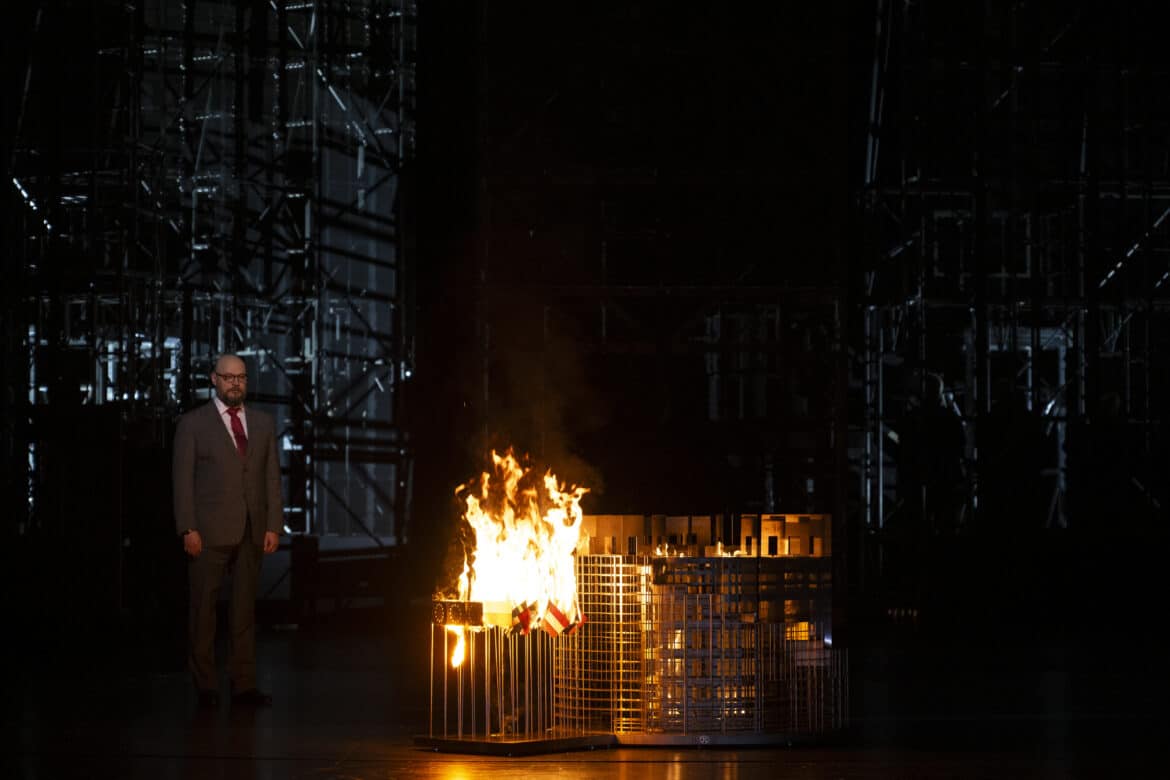

Que les admirateurs du metteur en scène espagnol se rassurent : la Khovantchina actuellement à l’affiche au Grand Théâtre de Genève renoue avec le Calixto Bieito première façon, et l’on est loin avec ce spectacle de l’ennui distillé par son décevant Rheingold : il y a bien dans ce spectacle du (gentiment) choquant (une tentative de viol de Marfa par Susanna ; un figurant frottant la casquette du scribe sur son sexe avant de la faire renifler à ses amis…). On y trouve aussi du grand n’importe quoi (Chaklovity arrivant, à l’acte III, en poussant une baignoire sur roulettes puis chantant sa scène après avoir enfilé une paire de gants jaunes afin de nettoyer ladite baignoire avec une éponge ; la projection de l’image d’un ours éventré disant « On ne fait pas d’omelettes sans casser d’œufs »,…) ; du rigolo (Kouzka portant constamment un collier fait de grosses cuillères en argent – et, à la fin du spectacle, une ceinture assortie -, s’agitant constamment sur scène en tirant la langue) ; mais aussi certaines images intéressantes (Dossifeï, déambulant avec une icône accrochée autour du cou et un tapis ridiculement jeté sur les épaules, image grotesque d’une religion poussiéreuse, incapable de s’inscrire dans le changement et la modernité) ; voire certains tableaux saisissants, même si pas toujours compréhensibles : la mort d’Andreï, par exemple, tué par Marfa elle-même, ou encore le tableau final, où l’on retrouve la foule de personnages présents lors du prélude, s’apprêtant, en lieu et place de l’immolation par le feu prévue par le livret, à s’installer dans un étrange wagon – dans lequel ils ne monteront finalement pas, mais qu’ils pousseront lentement vers le fond de la scène tandis que le rideau tombe.

Un spectacle accueilli très sagement par le public : aucun cri d’enthousiasme ni de protestation, mais quelques « clap-claps » polis qui montrent peut-être que ces réalisations scéniques, iconoclastes et choquantes il y a trente ans, ont finalement pas mal perdu de leur force au point d’être devenues une nouvelle « norme », plus ou moins attendue, pour ne pas dire convenue… D’autant que Bieito recycle beaucoup, et s’auto-cite bien trop souvent à notre goût : le plateau circulaire au fond duquel se dressent quelques tours en forme d’échafaudages, un personnage agitant sa langue de façon lubrique face au public, l’improbable baignoire dans laquelle on tente de noyer quelqu’un, tout cela se trouvait déjà dans Un ballo in maschera créé à Barcelone il y a quelque… 26 ans !

Musicalement, la soirée est une très belle réussite, grâce avant tout à l’excellence de l’Orchestre de la Suisse Romande, irréprochable, au Chœur du Grand Théâtre de Genève, formidable (malgré de menus décalages au début du III, dus peut-être au fait que les choristes, curieusement, chantent alors en coulisse), et à Alejo Pérez qui dirige – avec tout à la fois une belle sobriété et un vrai sens du drame – la version Chostakovitch (retenue pour cette production, à l’exception du finale de Stravinsky). La distribution, d’une remarquable homogénéité, n’appelle aucun reproche, de l’Emma passionnée d’Ekaterina Bakanova, l’Andreï et le Galitsine crédibles scéniquement et convaincants vocalement d’Arnold Rutkowski et Dmitry Golovnin, ou encore le Dossifeï grave et noble de Taras Shtonda. Mentions spéciales, enfin, au Chaklovity de Vladislav Sulimsky qui impressionne par son autorité, au Khovanski puissant de Dmitry Ulyanov, et à la Marfa de Raehann Bryce-Davis : sans avoir tout à fait l’opulence d’autres célèbres titulaires ayant marqué le rôle (Arkhipova, Obraztsova ou, plus récemment, Rachvelishvili), la chanteuse se distingue par un timbre prenant, projeté avec aisance sur l’ensemble de la tessiture (quels beaux graves !), une belle délicatesse quand nécessaire (très douces allusions à sa mort prochaine et à celle d’Andreï au troisième acte : « Comme des cierges de Dieu, nous brûlerons tous deux… ») et un souci fort appréciable pour caractériser au mieux le personnage, vocalement et scéniquement.

Au total, une soirée dont on se souviendra surtout pour sa dimension musicale, mais aussi pour les échos que le livret, hélas, fait entendre avec l’actualité, notamment lorsque le chœur demande que le sort de la Russie ne soit pas confié « aux mains de cruels mercenaires », ou lorsque Galitsine, au début du deuxième acte, évoque les relations de la Russie avec l’Ukraine ou l’Europe.

Le Prince Ivan Khovanski : Dmitry Ulyanov

Le Prince Andreï Khovanski : Arnold Rutkowski

Le Prince Vassili Galitsine : Dmitry Golovnin

Dossifeï : Taras Shtonda

Marfa : Raehann Bryce-Davis

Le boyard Chaklovity : Vladislav Sulimsky

Emma : Ekaterina Bakanova

Scribe : Michael J. Scott

Susanna : Liene Kinča

Envoyé de Golitsyne / Streshnev, un jeune héraut : Rémi Garin

Kouzka : Emanuel Tomljenović

1er Strelets : Vladimir Kazakov

2e Strelets : Mark Kurmanbayev

Varsonofiev : Igor Gnidii

Orchestre de la Suisse Romande, dir. Alejo Pérez

Chœur du Grand Théâtre de Genève, dir. Mark Biggins

Maîtrise du Conservatoire populaire de Genève

Mise en scène : Calixto Bieito

Scénographie : Rebecca Ringst

Costumes : Ingo Krügler

Lumières : Michael Bauer

Vidéo : Sarah Derendinger

Dramaturgie : Beate Breidenbach

La Khovanchtchina

Opéra posthume en cinq actes de Modeste Moussorgski, livret de l’auteur, version orchestrée de Dimitri Chostakovitch, finale de Igor Stravinsky, créé le 21 février 1886 (version Nikolaï Rimski-Korsakov) à Saint-Pétersbourg.

Grand théâtre de Genève, représentation du mardi 25 mars 2025.