Il pubblico francese aveva apprezzato molto la sua Inondation, presentata con successo all’Opéra Comique nel 2019. Francesco Filidei (che a febbraio è stato insignito del Grand Prix Antoine Livio: la prima volta per un compositore dopo oltre dieci anni!) torna all’opera con Il nome della rosa, opera ispirata al romanzo di Umberto Eco, che sarà presentata in prima assoluta il 27 aprile al Teatro alla Scala di Milano.

Una controparte musicale alla natura esoterica e palinsestica della scrittura di Umberto Eco

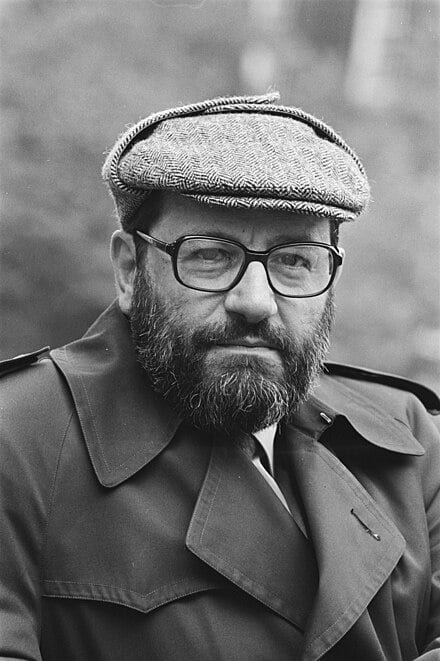

Parlare con Francesco Filidei della creazione della sua nuova opera Il nome della rosa (che debutta alla Scala il 27 aprile con la messa in scena di Damiano Michieletto) significa innanzitutto immergersi con lui nel vivo della creazione artistica in generale e della composizione musicale in particolare. Francesco Filidei ha curato ogni dettaglio dell’opera, dalla musica al libretto, con quest’ultimo che gioca sui possibili significati nascosti dietro il senso letterale di ciò che viene detto… Le lettere miniate o le iniziali dei versi cantati dai monaci rivelano i nomi di “Eco” o “Berio”; una frase cantata da Salvatore (“Filii dei sonno”) rivela curiosamente il nome del compositore stesso. Infatti, secondo Francesco Filidei, Il nome della rosa evoca, tra l’altro, una ricerca di identità e, molto curiosamente, apprendiamo da lui che il nome di Umberto Eco era dato ai trovatelli (le tre lettere del suo cognome corrispondono alle iniziali delle parole ex coelis oblatus, “dato dal cielo”) e che anche “Filidei” era un tempo dato agli orfani. La parentela tra Eco e Filidei non si esaurisce con questa sorprendente coincidenza: il compositore ha evidentemente una conoscenza approfondita della persona e dell’opera di Umberto Eco, al punto da proporre nella sua opera un sottile equivalente musicale alle dimensioni esoteriche e palinsestiche del celebre romanzo. La musica di Filidei ha un senso che va al di là di quello che un ascoltatore “ingenuo” potrebbe inizialmente percepire, e richiama alla mente anche altre opere, altre musiche, altri compositori che, da Pérotin a Messiaen passando per Flotow, Saint-Saëns, Strauss o Stockhausen, hanno preceduto Filidei.

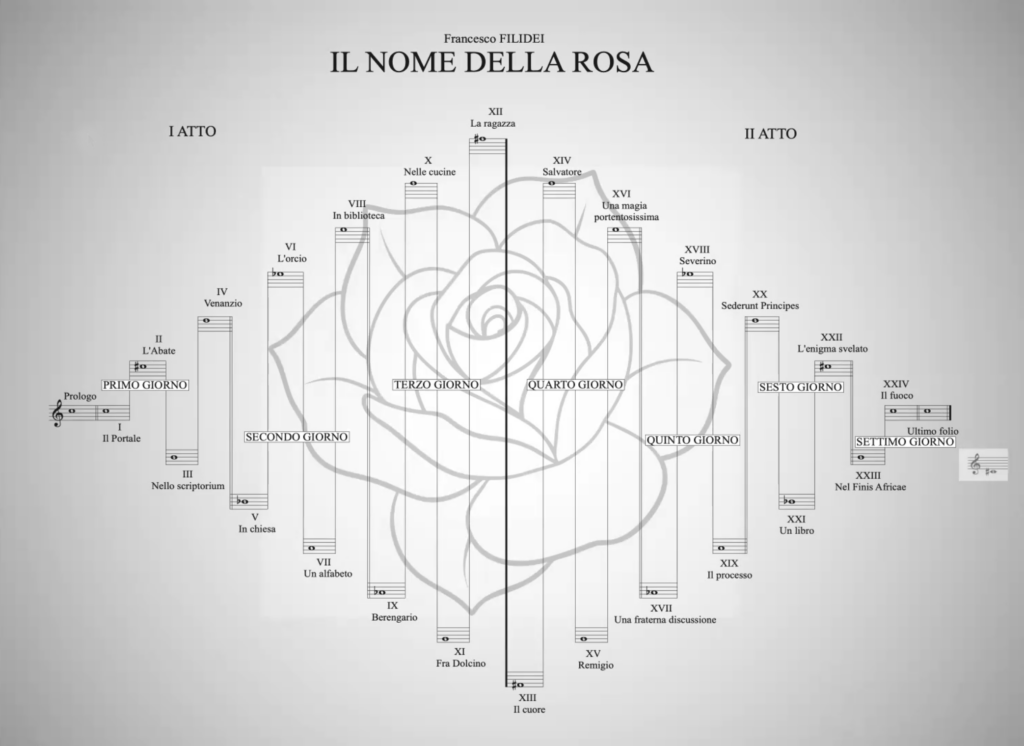

Utilizzando schizzi, fotografie e diagrammi, Francesco Filidei ci mostra come ha concepito la sua opera basata su una doppia struttura, che forma sia una rosa che un labirinto: una struttura che, imperniata su un asse, può chiudersi o aprirsi, rivelando due sezioni corrispondenti ai due atti dell’opera. Utilizzando una fotografia del portale dell’Abbazia di Moissac, evocato nell’ecfrasi del romanzo di Eco, Francesco Filidei spiega poi come gli elementi di questo portale lo abbiano ispirato, dal punto di vista sinestetico, a creare vari motivi (Cristo, i quattro animali, i ventiquattro anziani, ecc.) che utilizza per tradurre musicalmente l’Apocalisse. La stessa famosa biblioteca trova un’illustrazione musicale, anzi diverse, nella sua musica: ogni stanza è oggetto di un proprio ostinato, che si sentirà come “moto contrario” quando i personaggi torneranno sui loro passi e attraverseranno queste stanze in direzione opposta.

Chiostro dell'abbazia di Moissac - © CC BY-SA 3.0

Timpano e architrave del portale sud della chiesa, fotografati nel 1886 da Séraphin-Médéric Mieusement

Queste modalità di scrittura musicale non possono non ricordare la tecnica del “collage” cara al Gruppo ’63 [1], di cui faceva parte Eco, ma anche Nanni Balestrini ed Edoardo Sanguineti. Corrono il rischio di bloccare la ricezione dell’opera da parte del grande pubblico? Francesco Filidei non la pensa così: perché non dovrebbero coesistere due strati di comprensione, di apprensione dell’opera? Sia nel romanzo di Umberto Eco che nell’opera di Filidei c’è un primo, immediato livello di comprensione, dietro il quale il lettore/ascoltatore attento e curioso scoprirà tutto un mondo segreto, affascinante, brulicante…

Un'opera franco-italiana

STÉPHANE LELIÈVRE : Un’opera basata su Il nome della rosa di Umberto Eco: che idea meravigliosa! Da dove viene? È un progetto che le è stato proposto?

FRANCESCO FILIDEI : L’idea è mia: l’ho avuta qualche anno fa e l’ho proposta a un altro grande teatro d’opera, ma non è andata in porto per questioni legali. Poi Alexander Neef e l’Opéra di Parigi mi hanno chiesto di lavorare con loro su un altro soggetto, ma il progetto si è fermato a causa della pandemia.

Dominique Meyer mi ha chiesto allora se mi sarebbe piaciuto scrivere qualcosa per la Scala. Naturalmente ho accettato e ho proposto questo progetto su Il nome della rosa e questa volta i discendenti di Umberto Eco ci hanno concesso i diritti. Alexander Neef si è poi offerto di coprodurre lo spettacolo, ma restava il problema di dove sarebbe stata rappresentata l’opera per la prima volta. Alla fine abbiamo deciso di creare due versioni diverse, una soluzione che mi andava benissimo!

S. L. : Quindi a Parigi l’opera sarà cantata in francese?

F. F. : Sì, Pierre Senges sta scrivendo l’adattamento francese del libretto. Ci saranno inevitabilmente alcuni cambiamenti musicali: quindi a Parigi sarà un’opera adattata per un pubblico francese. Ma allo stesso tempo, ho voluto che quest’opera si inserisse nella grande tradizione operistica italiana, che inevitabilmente avrà una risonanza particolare con il pubblico di Milano.

S. L. : Un’opera franco-italiana, che assume colori diversi a seconda del Paese in cui viene rappresentata: la storia della musica annovera diversi esempi di adattamenti di questo tipo, ad esempio coni Rossini, Donizetti e Verdi…

F.F. : Esattamente. E mi sembra che Il nome della rosa sia un’opera che si inserisca bene in questa “doppia nazionalità”: la Francia è il paese del romanzo, anche nella sua versione popolare d’appendice; l’Italia invece è il paese dell’opera, più che del romanzo in sé.

S. L. : Il romanzo di Umberto Eco è un’opera molto densa, dalle molteplici dimensioni: storiche, filosofiche, esoteriche, persino poliziesche…

F.F. : È proprio l’intreccio labirintico di questi temi complessi che mi ha attratto, e la molteplicità di letture che questo implica.

S. L. : Come è nata l’interazione tra testo e musica durante la stesura di quest’opera?

F.F. : Per il libretto ho lavorato con dei collaboratori (Stefano Busellato, Hannah Dübgen, Carlo Pernigotti), in particolare per i riferimenti latini e greci; ma sono stato io a costruire l’intelaiatura, la struttura stessa del testo. In ogni caso, abbiamo cercato di rispettare il più possibile lo spirito del libro di Umberto Eco.

L'opera, ovvero “la forza del passato"

S. L. : Il genere “opera” è talvolta considerato, anche da alcuni musicologi e compositori, antiquato, arcaico, addirittura fuori moda. Eppure lei sembra esservi particolarmente legato…

F.F. : Ma è proprio questo l’aspetto interessante dell’opera! È ciò che Pasolini chiamava «la forza del passato» [2]! È uno strumento del passato, che ci permette di vivere tutta la malinconia delle cose che non ci sono più.

La nostra epoca vive troppo esclusivamente nel presente, e abbiamo perso la consapevolezza delle fondamenta del nostro mondo che ci permettono di costruire il futuro. Ne Il nome della rosa c’è solo una battuta di musica elettronica in tre ore di musica… Certo, sono un artista del XXI secolo, ma che lavora con materiale antico: in ogni caso, il canto classico suona necessariamente ‘antico’, anche perché ci siamo abituati da oltre cento anni all’amplificazione! In effetti, ascoltando quest’opera, bisogna immaginare di entrare in un museo d’arte contemporanea, per vedere le opere che l’artista ha creato a partire da quadri ottocenteschi, ma disposti in modo diverso, come se fossero presentati, ad esempio, in cornici di metallo e con spruzzi di colore monocromatico per ognuno dei quadri. L’idea è quella di catturare il passato e il presente allo stesso tempo. Non è forse questo l’approccio adottato dallo stesso Umberto Eco nel suo romanzo?

S. L. : L’opera lirica è un genere altamente codificato: cosa fa con questi codici? Li usa? Ci gioca? Li aggira?

F. F. : Questi codici sono estremamente importanti, ed è molto interessante tenerli in considerazione, anche solo per… sfidarli! Ho detto spesso in passato che cerco di far cantare cose che non cantano, certi rumori per esempio, che mi permettono di lavorare e riflettere sulla costruzione del tempo. Oggi affronto quella che considero una sfida ancora più grande: far cantare cose che già cantano, come un’opera, aggiungendo alcuni colori. Mi trovo di fronte a qualcosa di enorme: tre ore di musica, trecento persone sul palco! Ma avendo superato i cinquant’anni, mi sento pronto a raccogliere questa sfida, come Umberto Eco quando scrisse il suo romanzo – allora aveva più o meno la mia età. Questa è l’età in cui ci si sente abbastanza maturi per affrontare progetti importanti, ma non ancora troppo vecchi per abbandonarli per mancanza di energia!

S.L. : A pochi giorni dalla prima e con le prove in corso, in quale stato d’animo si trova? In un certo senso, è il momento in cui il tuo bambino ti sfugge… Si sente in apprensione, orgoglioso, emozionato?

F. F. : Un po’ tutte queste cose allo stesso tempo, anche se personalmente ho terminato il mio compito più di sei mesi fa. Certo, c’è un po’ di apprensione, soprattutto perché il tempo a disposizione per le prove è relativamente breve… Ma diciamo che se oggi provo apprensione, è più in relazione alle altre opere che spero di scrivere d’ora in poi!

————————-

[1] Movimento letterario nato a Palermo nell’ottobre del 1963, che riuniva poeti, scrittori e critici che intendevano rompere con i modelli letterari tradizionali sperimentando nuove forme di scrittura.

[2] In un’opera il cui titolo riecheggia curiosamente questa intervista: Poesia in forma di rosa!