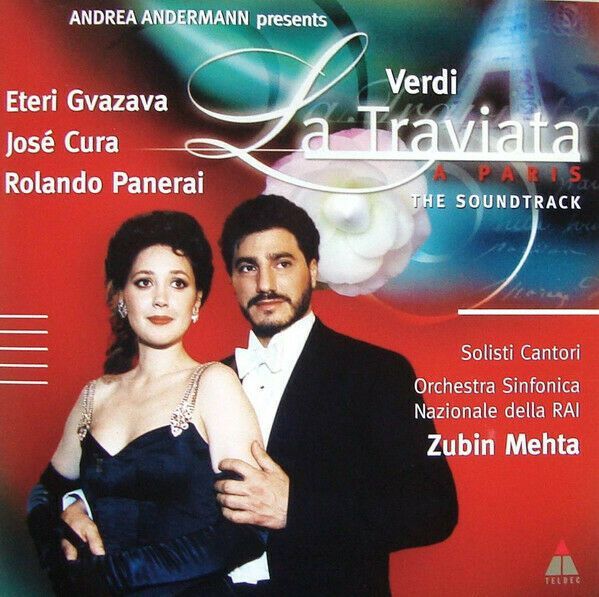

Giuseppe Verdi, La Traviata in Paris (the soundtrack)

Violetta Valery Eteri Gvazava

Alfredo Germont José Cura

Giorgio Germont Rolando Panerai

Solisti Cantori, Orchestra sinfonica nazionale della RAI, dir. Zubin Mehta

La Traviata

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, livret de Francesco Maria Piave d’après Dumas fils, créé le 6 mars 1853 à la Fenice de Venise.

2CD Teldec (2000)

Les Inclassables, ou l’Enfer de nos discothèques

Nos discothèques ont toutes leur « enfer » où, dissimulés aux regards des mélomanes avertis dont nous craignons les quolibets, nous conservons les enregistrements qui nous font honte mais que nous chérissons malgré tout d’un amour irraisonné…

Nos discothèques ont toutes leur « enfer » où, dissimulés aux regards des mélomanes avertis dont nous craignons les quolibets, nous conservons les enregistrements qui nous font honte mais que nous chérissons malgré tout d’un amour irraisonné. La quarantaine à laquelle nous réduit le covid-19 est l’occasion de s’y replonger sans vergogne et d’en exhumer les coffrets les plus sulfureux.

Dans les années 1990, le producteur Andrea Andermann avait imaginé vulgariser l’opéra en proposant de diffuser en direct, dans les lieux et aux heures de l’action, la Tosca de Puccini. Fort du succès de cette retransmission, il récidiva quelques années plus tard en proposant La Traviata à Paris dont la bande-son fit l’objet d’un coffret commercialisé par Teldec en 2000.

Ceux qui ont vu cette Traviata n’ont probablement pas oublié le kitsch involontaire de ses décors : le bal chez Flora, tourné au Petit-Palais, fleure aussi bon l’Espagne qu’une poupée de fête foraine aux falbalas criards. Plus réussis sont le premier acte filmé à l’hôtel de Boisgelin et le dernier situé dans une mansarde avec vue sur les quais de Seine, dans l’île Saint-Louis.

Que retenir musicalement de cette Traviata formatée pour la télévision grand public ? C’est précisément là que résident tout le prix – et les limites – de cet enregistrement.

En 2000, le jeune ténor argentin José Cura venait de faire une entrée tonitruante sur la scène lyrique et médiatique : auréolé de sa victoire au concours Operalia en 1994 et du succès d’un beau récital Puccini gravé chez Erato, il commençait à bénéficier d’une solide réputation chez les amateurs d’opéra mais demeurait encore inconnu du profane. Andrea Andermann le choisit naturellement pour incarner le jeune premier de sa Traviata à Paris. D’Alfredo, José Cura n’a jamais eu la vocalité ni le style élégant nécessaire à l’interprétation des rôles encore belcantistes des premiers chefs d’œuvre verdiens. En revanche, son timbre viril et son engagement dramatique donnent vie son personnage comme peu de chanteurs en sont capables au disque. Dans les moments de drame intense (« Ah, ell’è a la festa » ou plus encore « Mi chiamaste ? Che bramate ? »), José Cura en fait des tonnes et interprète Verdi avec des accents véristes hors de propos mais dans les moments plus élégiaques («Un di, felice » et dans le dernier acte « Parigi, o cara ») il sait trouver au contact de sa partenaire une morbidezza et une sincérité qui font tout le prix de son Alfredo.

Pour interpréter Violetta, Andrea Andermann fait le choix d’une jeune artiste russe qui n’avait jamais chanté sur scène le rôle de Traviata. De la dévoyée, Eteri Gvazava avait à l’écran la silhouette gracile et élégante ainsi que les grands yeux sombres baignés de mélancolie d’une femme qui, dès le début de l’opéra, se sait en sursis. Au disque, il ne reste malheureusement pas grand-chose de ce qu’on peut attendre d’un rôle aussi exigeant que celui de Violetta. Dans tout le premier tableau, la chanteuse se tient périlleusement sur le fil qui pourrait la faire tomber du côté de la catastrophe. De Traviata, Eteri Gvazava n’a effectivement pas, dans le gosier, les notes qui permettent de se jouer des difficultés de la grande scène « E strano… Ah, fors’è lui… Follie, follie ! ». Face à Germont dans le tableau suivant et dans les bras d’Alfredo au dernier acte, la soprano russe parvient néanmoins à conjurer le chemin de croix de son 1er acte et à émouvoir en jouant davantage de son talent de tragédienne que de ses capacités vocales.

Face à un ténor prometteur et une soprano inconnue, il ne fallait pas moins qu’une grande gloire du chant lyrique pour interpréter Germont. Rolando Panerai est un familier du rôle : dans les studios d’EMI, il l’a déjà chanté aux côtés de Beverly Sills et Nicolai Gedda en 1971. Las, en 2000, il ne reste que le fantôme du timbre d’airain qui le fit triompher avec Maria Callas dans Lucia di Lammermoor à Berlin en 1955. Ayant perdu l’éclat de ses aigus, le baryton italien est à la peine dès que le haut de la tessiture est sollicité et « Di Provenza il mare » est un naufrage. Mais les grands artistes ont cette grâce que leur métier réussit à transcender leurs limites : de son apparition chez Violetta à la mort de la dévoyée dans sa sous-pente, Rolando Panerai impose un personnage aux accents nuancés, tantôt moralisateur, tantôt empathique, toujours juste dans l’émotion exigée par la partition de Verdi. Si la voix est en lambeaux, le génie du tragédien demeure et Rolando Panerai n’est pas moins à sa place dans cette Traviata à Paris que Maria Callas lorsqu’elle enregistrait Carmen.

À la tête de l’Orchestre Symphonique National de la RAI, Zubin Mehta conduit cette Traviata d’une baguette routinière.

Un ténor surdimensionné, une soprano aux abonnés absents, une étoile en voie d’extinction et un orchestre en pilote-automatique… tout concourrait donc à précipiter cet enregistrement aux oubliettes de la discographie verdienne. Tout ? Sauf peut-être la nostalgie d’un amateur d’opéra qui, chaque fois qu’il réécoute cette Traviata, se souvient de ses vingt ans et du temps à jamais perdu où il lui restait toute une vie à découvrir et à aimer le bel canto.