Lulu-Lilith-Lolita, trio époustouflant à La Monnaie

Quand le tour de force d’une chanteuse éclipse la proposition confuse d’un metteur en scène.

Un crocodile. Un fauteuil roulant. Un escalator. Des tutus. Un smartphone. Un rasoir. Un daybed. Une cage en verre. Des cannes anglaises. Des strapontins. Un pistolet. Un grizzli. Des lavabos. Des pointes de danseuse. Une crête punk. Des perruques. Un rideau en strass. Des cagoules en strass. Un écran vidéo. Des écrans vidéos. « Entrez, entrez dans la ménagerie » de Krzysztof Warlikowski ! Cette reprise d’une production de Lulu qui avait fait sensation lors de sa création dans le même Théâtre de la Monnaie en 2012 offre l’occasion de vérifier si, avec ses airs d’inventaire à la Prévert, le capharnaüm postmoderne (ou néo-baroque ? para-gothique ? pré-futuriste ?) déployé par le sorcier polonais a résisté à l’épreuve du temps. Et, accessoirement, si la magie Barbara Hannigan, époustouflante dans l’un des rôles les plus exigeants du répertoire lyrique, opère toujours, et de quelle façon.

Lulu compte sans doute parmi les opéras les plus excitants et les plus complexes à appréhender, toutes époques confondues. Par la nature de son sujet, tout d’abord – le parcours sulfureux d’une femme-enfant aux origines obscures qui cause, sciemment ou non, la perte de tous ceux qui gravitent dans son orbite, avant de provoquer sa propre destruction ; par la richesse de son écriture vocale mêlant chant, parole, cri et Sprechgesang (parlé-chanté) ; par la profusion étourdissante de ses personnages (entre vingt-cinq et trente, dont des rôles travestis, des rôles muets, plusieurs personnages pouvant être confiés à un seul et même interprète) ; par le foisonnement sonore de la partition de Berg (une « jungle sérielle » pour reprendre la formule de Gérard Gubisch), laquelle recèle en son sein plusieurs de ces charades alphanumériques dont les compositeurs de la Seconde École de Vienne avaient le secret et le goût ; enfin, par sa durée, plus de trois heures d’expressionnisme incandescent ou la violence de l’action sur le plateau fait écho à la violence qui se déchaîne dans la fosse d’orchestre.

Face à un opéra aussi colossal, un metteur en scène peut, à l’instar de Patrice Chéreau (Paris, 1979) ou de Dmitri Tcherniakov (Munich, 2015), choisir de guider le spectateur à travers une forêt de symboles à l’aide d’une imagerie qui contribue à dévoiler les significations sous-jacentes de l’œuvre, ou bien préférer redoubler la complexité originelle de l’œuvre en y superposant la complexité de sa propre vision. La seconde option est sans doute plus satisfaisante sur le plan narcissique ; elle prend simplement le risque de laisser en chemin le public. À voir, pendant les deux entractes de la soirée, les spectateurs de la Monnaie se ruer sur leur programme (généreux et passionnant, comme la maison bruxelloise nous y a habitués) pour se replonger dans le résumé de l’action, on comprend que la lecture de Warlikowski contribue davantage à brouiller le récit qu’à le rendre intelligible.

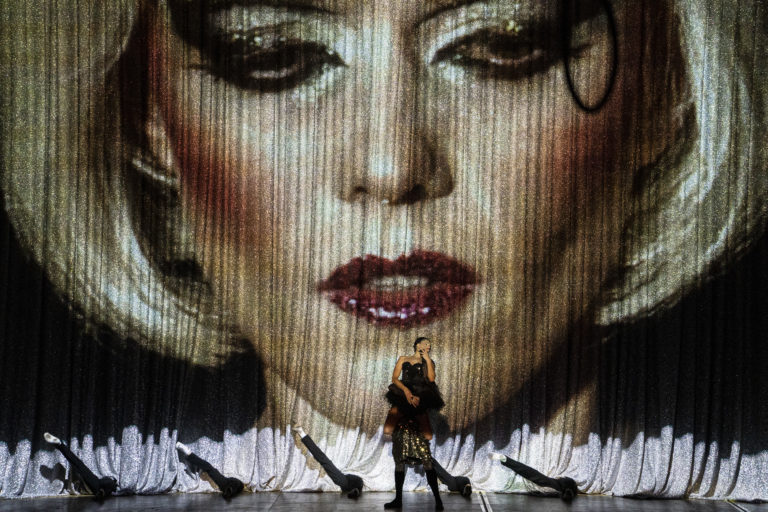

De la confusion

Non que le metteur en scène pèche par un imaginaire étriqué : chaque scène regorge de trouvailles visuelles, pas un centimètre carré du plateau n’est laissé inoccupé, et c’est précisément là que le bât blesse. Car, tenu de suivre une intrigue déjà passablement dense en gardant un œil sur le surtitrage bilingue, le spectateur est constamment sommé d’embrasser du regard de multiples spectacles-dans-le-spectacle : vidéos omniprésentes et redondantes (écrans mobiles et projections sur les rideaux de gros plans du visage de Lulu), accessoires ou éléments de décor à la signification inélucidée (un crocodile tenu en laisse, un ours empaillé, un cage en verre mobile – la psyché de l’héroïne ? une autre temporalité de l’action ? – où vont et viennent les personnages, et derrière laquelle se jouent d’autres scènes/pantomimes généralement occultées par les reflets des projecteurs)… Warlikowski et son complice Christian Longchamp ont en outre jugé utile de greffer sur le drame de Berg/Wedekind leur propre structure narrative, sous forme de préludes ou intermèdes : avant le lever de rideau, une mise en place des personnages par un jeune danseur faisant office d’ouvreur, puis un « prologue au prologue » récité par une énigmatique créature masquée (surgie de l’univers de Pierre Molinier ou du Phantom of The Paradise de Brian De Palma), qui inscrit Lulu dans la lignée de Lilith, première femme d’Adam ayant fui son Créateur pour rejoindre Satan. Suivent divers interludes dansés par une quinzaine d’enfants du Ballet de la Monnaie, un autre prologue à la scène de l’anniversaire de Lulu (début du troisième acte)… Bref, on est loin, très loin des épures (certes relatives) de l’Affaire Makropoulos de Janacek (Opéra Bastille, 2013) ou de l’Elektra de Strauss (Salzbourg, 2020). De cette volonté confuse de sursignifier émerge une idée séduisante, justifiant l’omniprésence de l’univers du ballet : enfant, Lulu (à moins qu’il s’agisse d’Eva, de Nelly ou de Mignon, puisque chacun des hommes qui la convoitent la baptise selon son envie) voulait devenir danseuse étoile pour interpréter le rôle d’Odile dans Le Lac des Cygnes. Point d’orgue de cette lecture, le fabuleux solo qui clôt le premier acte, où Rosalba Torres Guerrero danse le Cygne Noir, nimbée des scintillements dorés d’un immense rideau, dans un silence pesant où s’entendent sa respiration rauque et le bruit sourd de ses pointes, avant de finir à moitié nue, vaincue. Les étapes de la passion de Lulu correspondent à la dégradation progressive de ce rêve : d’étoile fantasmée, la voilà meneuse de revue, pressentie comme artiste de cabaret puis « danseuse » tout court, c’est-à-dire prostituée arpentant les trottoirs de Londres. À la fin de l’opéra, ne restera plus de son rêve qu’une jeune ballerine vêtue de la même veste de survêtement rouge, qui assiste impuissante à la déchéance de son double adulte.

Du tour de force

Cette mise en images ne serait rien sans l’extraordinaire incarnation proposée par Barbara Hannigan. Mise par moments à rude épreuve par les aigus, sa voix garde une autorité et une justesse remarquables, d’autant que la soprano canadienne investit son personnage dans toute sa physicalité, jusqu’à chanter juchée sur des pointes de danseuse (les quelques vidéos des coulisses visibles sur le site de la Monnaie laissent pressentir la performance sportive accomplie par l’artiste). Lascive ou ingénue, provocante ou vulnérable, humiliée ou triomphante, Hannigan restitue toutes les facettes de Lulu-Lolita-Lilith avec un abattage théâtral stupéfiant. Et parvient à rendre crédible l’entorse apportée par Warlikowski au dénouement de l’œuvre : ce n’est plus Jack l’Éventreur qui poignarde Lulu mais bien Lulu qui, dans un acte ultime de volonté, se jette sur la lame de son agresseur.

Exister face à une telle tornade n’est pas une mince affaire, mais les partenaires de la chanteuse y parviennent avec brio. Pavlo Hunka (Schigolch), Martin Winkler (le dompteur et l’athlète) et Toby Spence (Alwa) empoignent leurs rôles avec la même énergie, mais on retiendra surtout Bo Skovhus, impressionnant de présence scénique, d’une fragilité bouleversante dans sa première incarnation (le Dr Schön) et d’un hiératisme glaçant dans le rôle de Jack l’Éventreur. La comtesse Geschwitz de Natascha Petrinsky, quelque peu en retrait tout au long de l’opéra, brille dans la brève aria qui lui sert de coda : « Lulu, mein Engel… »

Malgré une acoustique un peu sèche, du moins au parterre, l’Orchestre de la Monnaie parvient pendant plus de trois heures à faire entendre des couleurs splendides, à rugir, à feuler ou à exploser sous la direction analytique mais jamais cérébrale d’Alain Altinoglu. L’action se joue aussi dans la fosse, et l’on est parfois tenté, comme le conseillait Richard Peduzzi dans une récente interview à Libération, de fermer les yeux pour mieux voir le drame. Une réussite qui rend justice au vœu formulé par Alban Berg lorsque, en 1929, réfléchissant aux voies prises par l’opéra moderne, il expliquait vouloir écrire « une musique si belle qu’elle puisse devenir, en dépit de tout ce qui s’y oppose, du bon théâtre ».

https://youtu.be/DPjM6xBrbY8

Les artistes

Lulu : Barbara Hannigan (soprano)

La comtesse Geschwitz : Natascha Petrinsky (mezzo-soprano)

Une habilleuse, une gymnaste, un groom : Lilly Jørstad (mezzo-soprano)

Le médecin le professeur : Gerard Lavalle (basse)

Le peintre, un nègre : Rainer Trost (ténor)

Dr Ludwig Schön, Jack l’Éventreur : Bo Skovhus (baryton)

Alwa : Toby Spence (ténor)

Schigolch : Pavlo Hunka (baryton-basse)

Le dompteur, l’athlète : Martin Winkler (baryton-basse)

Le prince, le marquis, le serviteur : Florian Hoffmann (ténor)

Le directeur de théâtre, le banquier : Georg Festl (baryton-basse)

Une jeune fille de quinze ans: Julie Mathevet (soprano)

Sa mère : Mireille Capelle (mezzo-soprano)

Une décoratrice : Beata Morawska (mezzo-soprano)

Un journaliste : Lucas Cortoos (baryton)

Le commissaire de police, un serviteur : Kris Belligh (baryton)

Lulu enfant : Kiara Plasman (danseuse)

Mise en scène : Krzysztof Warlikowski

Décors et costumes : Malgorzata Szczesniak

Éclairages : Felice Ross

Dramaturgie : Christian Longchamp

Vidéo : Denis Guéguin

Membres du Ballet de la Monnaie

Chorégraphie : Claude Bardouil

Écriture des solos : Rosalba Torres Guerrero

Orchestre Symphonique de La Monnaie, dir. Alain Altinoglu

LULU

Opéra en trois actes d’Alban Berg (1885-1935) d’après les pièces L’Esprit de la Terre (1898) et La Boîte de Pandore (1902) de Frank Wedekind (1864-1918). Troisième acte achevé par Friedrich Cerha (1979).

Créé le 2 juin 1937 à l’Opéra de Zurich (version en 2 actes). Créé le 24 février 1979 à l’Opéra de Paris (version en 3 actes).

Théâtre de La Monnaie de Bruxelles, représentation du jeudi 4 novembre 2021, 18h30