En 2019, redécouvrir La Reine de Saba est un défi assumé et réussi à l’Opéra de Marseille. Il contribue à diversifier notre vision de l’œuvre de Charles Gounod depuis le bicentenaire du compositeur, célébré par une autre révélation, celle de La Nonne sanglante à l’Opéra-Comique (2018).

Créé en février 1862 à l’Opéra le Peletier (Paris), ce Grand opéra déploie tous les archétypes du genre, sur un livret de Barbier et Carré, complices du compositeur. En premier lieu, le sujet historisant – à Jérusalem, les amours contrariées de la reine sabéenne Balkis et de l’architecte Adoniram, alors qu’elle est promise au roi des hébreux, Soliman – revisite une nouvelle de Nerval (« Histoire de la reine du matin et de Soliman », Voyage en Orient), imaginée d’après des versets de la Bible et du Coran.

En second lieu, l’Orientalisme sous-jacent donne lieu à un univers furieusement à la mode dans le champ artistique. Dans cet opéra, le double chœur féminin, dialogue des sabéennes et des juives parmi les cèdres et palmiers (3e acte), puis l’inconditionnel ballet (4e acte) y souscrivent. On se souvient que le ballet introduisant le Tannhäuser parisien de Wagner (1861), positionné hors des conventions, a contribué à sa chute … Enfin, les situations d’affrontement vécues par le couple soprano/ténor (la reine et l’architecte) s’arcboutent sur de solennelles fresques, tel le cortège royal (final du 1er acte), et de spectaculaires catastrophes, telle la rupture de la vasque colossale réalisée par le bronzier (final du 2e acte) ou encore la tempête au ravin du Cédron (5e acte).

Le registre héroïque et la pompe ne sont certes pas ce qui convient le mieux au talent de Gounod (à l’exception des chœurs, sublimes), qui a triomphé dans Faust, opéra-comique (1859) après avoir échoué à l’Opéra avec l’antique Sapho (1851). Cependant, les motifs de rappel qui structurent La Reine de Saba (dont celui initial d’Adoniram, accord étagé de mib majeur) ont une efficacité certaine.

Ces stéréotypes du Grand opéra, de mise depuis les modèles vivaces de Meyerbeer et d’Halévy, se conjuguent toutefois avec deux aspects singuliers, qui ont sans doute pesé dans le demi-échec de sa création (15 représentations pour 131 répétitions !) tout en provoquant l’irritation de Napoléon III. L’un réside dans la dramaturgie triangulaire des protagonistes, quasiment à contre-courant des normes. Si l’artiste Adoniram, architecte génial et maître d’œuvre arrogant, revendique davantage sa liberté d’artiste et d’homme que son amour pour Balkis (duo Adoniram/ Soliman, 4e acte), c’est le roi Soliman qui avoue son amour à la Reine avec le plus de sensualité (cavatine « Sous les pieds d’une femme »), avant de professer sa magnanimité en faveur de l’artiste talentueux. Quant à la figure centrale de la Reine Balkis, sa liberté de choix amoureux (repousser un roi …) et l’évolution de son profil psychologique en font une héroïne émancipée, in fine non sacrifiée. Femme dans son grand air (« Plus grand dans son obscurité », 3e acte ), magicienne face à Soliman, elle triomphe dans l’apothéose dédiée au statuaire (final du 5e acte), poignardé par ses ouvriers traitres. La gradation de ce final d’opéra, plus subtile que l’Apothéose de Marguerite (Faust, 1859), représente un climax de l’opéra romantique français. Ce final ouvre la voie, non seulement aux futurs oratorios de Gounod (La Rédemption, Mors Vita), mais également à d’autres héroïnes bibliques ou antiques, de Massenet (dans Hérodiade) à Saint-Saëns (Dalila ou encore Déjanire).

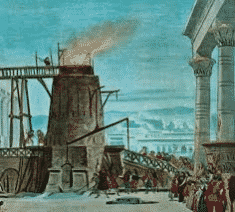

L’autre singularité peut interroger tout public, actuel comme lors de la création. L’arrière-plan social de l’intrigue évoque les Révolutions industrielles sous le Second Empire, sans doute davantage que les grands travaux de l’Antiquité. La fameuse « Fonte de la mer d’airain » (2e acte), enjeu de l’action, est une scène imaginée par des contemporains de la modernisation des hauts fourneaux du Creusot (1860). Malgré sa coupure à la création parisienne, le rétablissement de ce tableau lors des représentations de Bruxelles et d’Allemagne nous renseigne sur cette relecture, via des estampes de décors.

Dans l’opéra, le collaborateur de l’architecte nous informe clairement que « Le haut fourneau est réparé [… grâce aux] marteaux dans la nuit qui ont frappé sans relâche » (3e acte). Le dialogue chanté évoque sans cesse cette fonte : « dompter la flamme », « la détonation souterraine », « la lave ardente envahit peu à peu la scène », générant une orchestration suggestive (fusées ascendantes des bois aigus, percussions métalliques) et une audacieuse tension harmonique. En effet, de conventionnelle jusqu’alors, l’orchestration de Gounod qualifie ici cet univers industriel, comme Wagner l’opère bientôt dans L’Or du Rhin, dont les nains peuvent figurer le prolétariat. En poursuivant cette interprétation trans-époque, peut-on envisager deux métaphores prégnantes au fil de l’affrontement entre les trois ouvriers esclaves et Adoniram ? Celle de la franc-maçonnerie perce explicitement sous l’insistance des ouvriers quémandant le statut de « maçon » et l’initiation au « mot de passe » à l’architecte concepteur du « grand T » (soit l’origine du rituel franc-maçonniques, référencé à l’architecte Hiram). Celle des revendications sociales est tout aussi prégnante : chacune des trois prestations dudit trio les martèlent soit en solo, soit de manière collective, et ce, peu après les révoltes ouvrières de 1848.

Dans l’attente d’une mise en scène actualisant ces clés de La Reine de Saba, la version concertante de l’Opéra de Marseille place le plaisir musical au cœur des émotions. Et le public ne s’y est pas trompé en faisant une ovation à tous les participants. Les multiples chœurs, quasi gluckistes (Emmanuel Trenque, chef de chœur) et la trame orchestrale résonnent avec une généreuse amplitude et précision (sonnerie de trompettes, de trombones), si ce n’est avec nuances. Particulièrement séduisant, le solo de violon (Da-Min Kim, violon solo) du seul numéro de ballet conservé atteste la bonne santé de l’orchestre, lorsque le jeune chef, Victorien Vanoosten (ex chef assistant), confie aux musiciens le soin de s’auto-diriger.

Le rôle écrasant du statuaire Adoniram est vaillamment incarné par Jean-Pierre Furlan, maîtrisant la projection de « fort ténor » davantage que l’émission piano, de connivence avec son second, Benino, que Gounod distribue à une mezzo en travesti, la pétulante Marie-Ange Todorovitch. Berlioz procédait de même pour la distribution d’Ascanio dans Benvenuto Cellini, autre figure tutélaire de l’artiste incompris. Le rôle de Soliman est impétueusement incarné par la basse Nicolas Courjal, aussi convaincant dans les accents du récitatif que dans le sublime duo avec la reine (capable de colorer un mi grave en cadence finale). Pour incarner les ouvriers opposants, qui interviennent dans deux quatuors remarquables, la diction soignée d’Éric Huchet, de Régis Mengus et Jérôme Boutillier corse la dramaturgie.

Toutefois, la palme « d’or, de marbre et d’airain » (1er acte) revient à l’immense musicienne qu’est Karine Deshayes, dont le potentiel dramatique et vocal s’accorde à l’emploi dit de Falcon (du nom de la chanteuse, interprète de Grand opéra vers 1830). Royal ou lascif, ardent ou visionnaire, son jeu, sa déclamation vocale distillent et cisèlent les mots et les nuances, balayant les registres du grave à l’aigu impérial (contre-si). Saluons cette évolution de l’artiste lyrique depuis les rôles de mezzo rossinienne (Armida) ou bellinienne qui lui ont valu une seconde Victoire de la musique en 2016.

Balkis Karine DESHAYES

Bénoni Marie-Ange TODOROVITCH

Sarahil Cécile GALOIS

Adoniram Jean-Pierre FURLAN

Soliman Nicolas COURJAL

Amrou Éric HUCHET

Phanor Régis MENGUS

Méthousaël Jérome BOUTILLIER

Sadoc Éric MARTIN-BONNET

Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Chef de chœur Emmanuel TRENQUE

Direction musicale Victorien VANOOSTEN

La Reine de Saba

Opéra en 5 actes de Charles Gounod, livret de Jules barbier et Michel Carré, créé le 28 février 1862 à l’opéra de Paris, salle Le Peletier.

Opéra de Marseille, version concertante du mercredi 30 octobre 2019.