Lorsque Stéphane Lissner avait annoncé sa volonté de présenter un nouveau Ring à l’Opéra de Paris, la nouvelle n’avait pas laissé de surprendre. Fallait-il lancer l’Opéra de Paris dans une aventure aussi coûteuse et lourde que la réalisation d’une Tétralogie, alors que la première scène nationale venait tout juste (entre 2010 et 2013) de présenter une nouvelle production du cycle wagnérien ? Contrairement à ce qu’on entend ou ce qu’on lit souvent, le Ring est bien présent sur les scènes parisiennes depuis la fin du XXe siècle : citons pour mémoire celui de Mesguish au TCE en 1988, ceux de Pierre Strosser puis Bob Wilson au Châtelet (en 1994 et 2006), celui en cours (en version de concert) au TCE, dirigé par Yannick Séguet-Nézin… Quoi qu’il en soit, après la version Günter Krämer et celle (concertante) dirigée par Philippe Jordan en 2020-2021, voici donc la grande fresque wagnérienne de retour à l’Opéra Bastille, avec, en tête d’affiche, trois noms susceptibles d’attirer le public : Ludovic Tézier (qui a hélas dû renoncer au projet pour raisons de santé), le sulfureux (?) Calixto Bieito à la mise en scène, et à la baguette un chef qui s’est encore relativement peu produit chez nous (Pablo Heras-Casado), mais à la réputation certaine (il a été invité à diriger Parsifal à Bayreuth), et dont on parle pour remplacer Gustavo Dudamel.

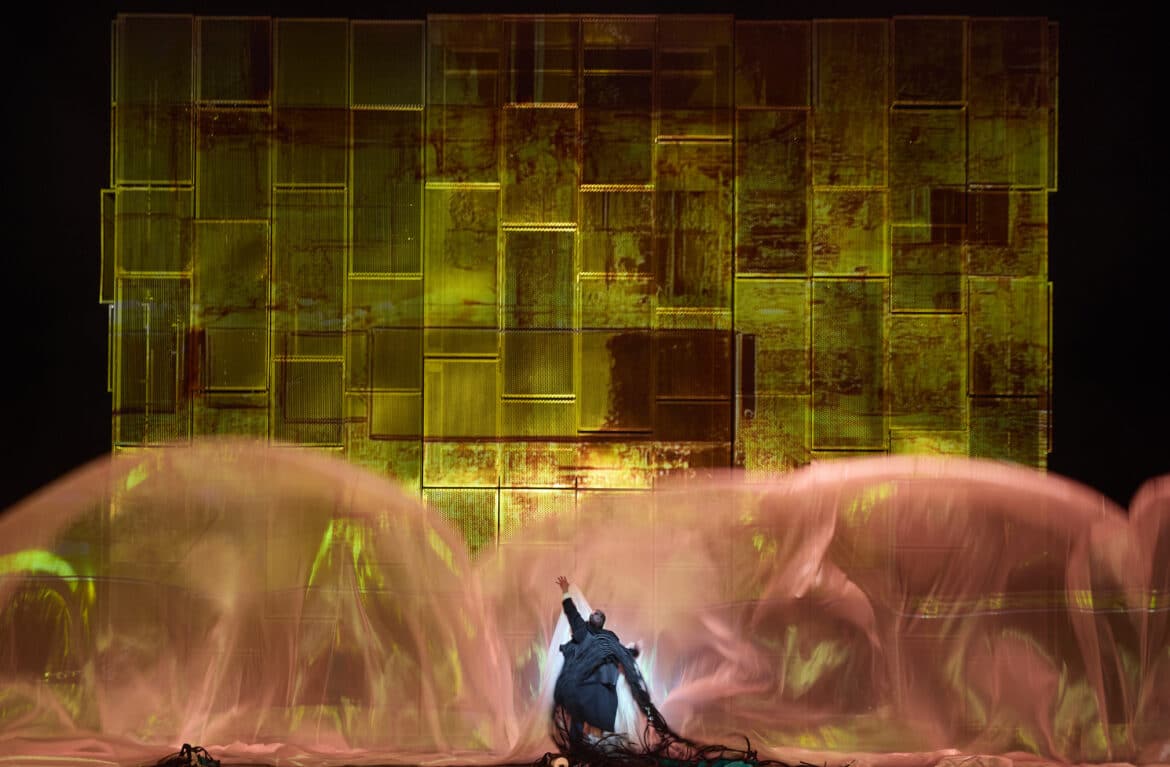

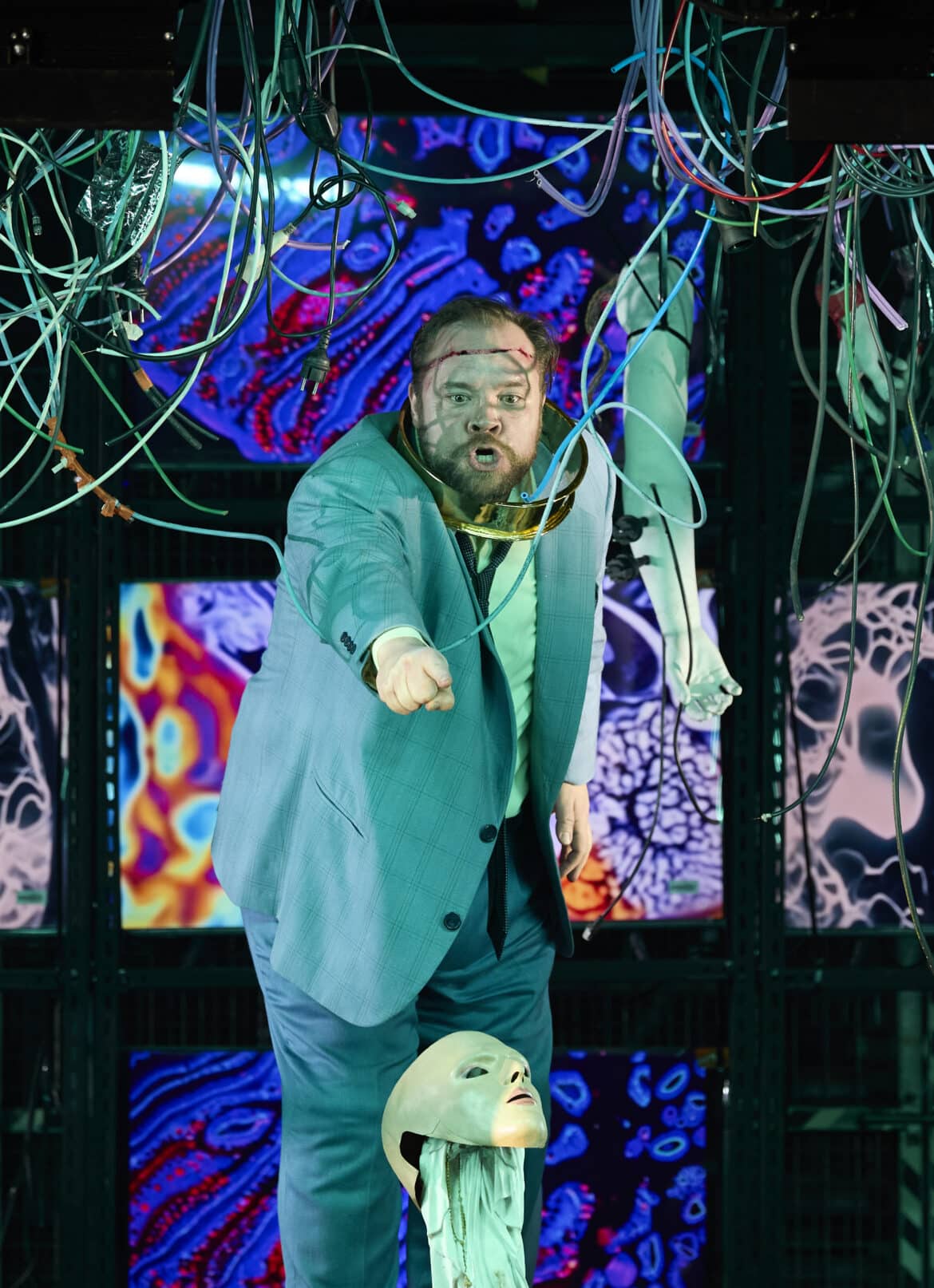

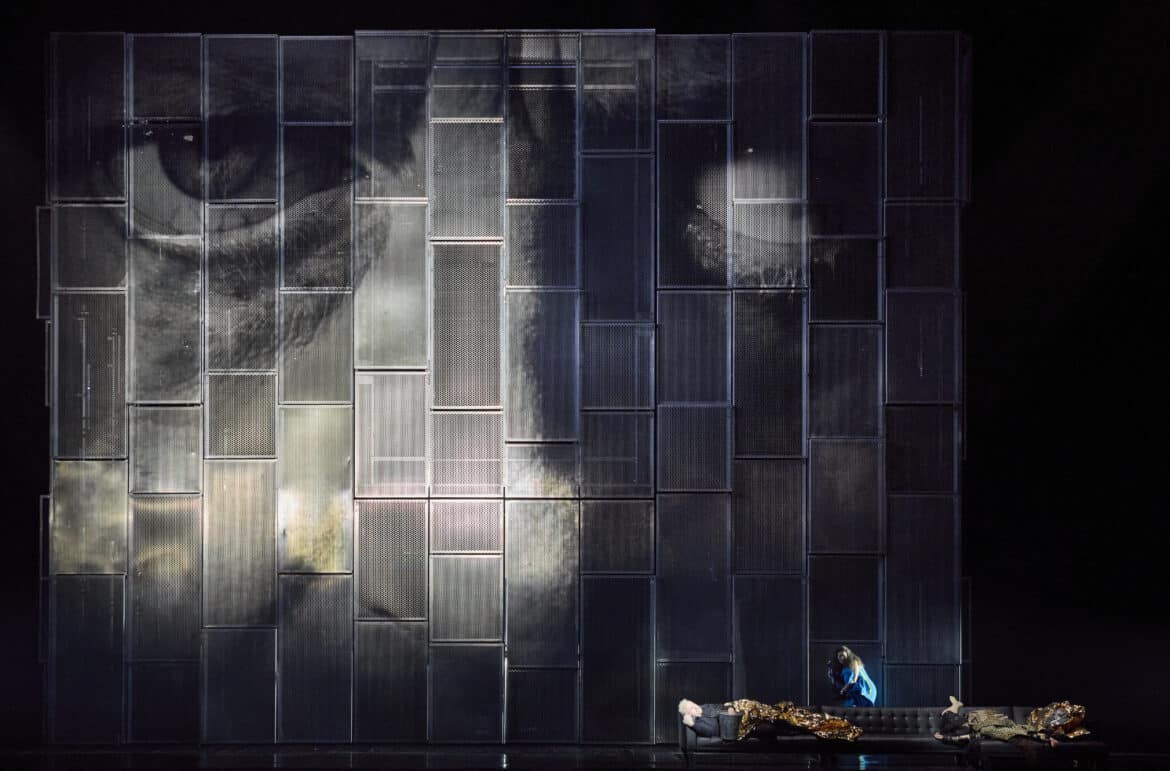

Pourtant, le résultat s’avère in fine bien terne, pour ne pas dire décevant. On attendait de Calixto Bieito une lecture qui, à tout le moins, nous surprenne, nous interpelle, nous choque… Au lieu de quoi nous avons eu, dans cet Or du Rhin, une direction d’acteurs paresseuse, devant un rideau métallique ne s’ouvrant que rarement sur d’autres éléments scénographiques tout aussi peu séduisants et agrémenté de temps à autre par d’inévitables et attendues projections filmiques. On retiendra de la mise en scène deux ou trois idées (l’anneau / collier que ses possesseurs se passent au cou, rendant ainsi visibles leur asservissement au pouvoir de l’anneau ; le fait qu’Alberich pallie son « renoncement à l’amour » par des plaisirs qu’il trouve dorénavant entre les bras de créatures artificielles)… mais deux ou trois idées ne suffisent pas à donner une ligne directrice forte au spectacle (nous y avons cherché en vain la dénonciation d’« un contexte dominé par la virtualité numérique », annoncé par le metteur en scène), surtout lorsqu’il est entaché de procédés agaçants (l’agitation permanente de Fricka lors de ses premières apparitions), attendus (les filles du Rhin équipées de palmes en plastique) ou déjà vus (le corps de Freia traîné sur une grande bâche en plastique, comme celui de Maria dans le Boccanegra de Bieito sur cette même scène).

Bref, au bout de quelques minutes, l’ennui s’installe, dont l’interprétation musicale ne parviendra pas vraiment à nous extirper… La distribution réunie manque en effet de brillant et peine à accrocher l’oreille. Aucun interprète ne démérite vraiment, mais aucun ne fait non plus véritablement vibrer l’auditoire : si Eve-Maud Hubeaux est une honnête Fricka, jeune de silhouette et de voix, Iain Paterson manque quelque peu de l’autorité et du charisme qui permettraient de donner à Wotan les traits saillants le distinguant des autres dieux … Marie-Nicole Lemieux, vibrato assez prononcé et registre aigu acide, ne nous a pas semblé ce soir dans sa meilleure voix. Brian Mulligan nous convainc dans un premier temps par le côté « humain » de son interprétation, mais les limites qu’il rencontre dans le registre aigu pénalisent sa prestation, notamment dans la scène de la malédiction. Les autres interprètes, honnêtes sans plus (à l’exception peut-être du sonore Fafner de Mika Kares et du Mime très présent, vocalement et scéniquement, de Gerhard Siegel), « font le job » le plus souvent, mais sans vraiment parvenir à sortir d’une honnête routine.

De façon surprenante, le metteur en scène ne viendra pas saluer… mais Pablo Heras-Casado, à la tête d’un orchestre en bonne forme malgré quelques légères imprécisions (et de dommageables couacs des cuivres dans la scène finale de Donner) recevra au rideau final quelques huées. Sa lecture, sobre, mesurée (peut-être un peu trop : est-ce ce qui a déplu à certains spectateurs ?) n’était pourtant pas dépourvue d’intérêt : si certaines pages ont manqué, ici ou là, de l’éclat attendu, nous avons pour notre part été sensible à la poésie nimbant globalement sa lecture (délicate évocation du surgissement de l’arc-en-ciel après la dissipation des nuées dans la toute dernière scène de l’ouvrage, par exemple). Cela ne suffit pas, hélas, à faire naître pour le spectacle un intérêt durable.

Pour être honnête, disons malgré tout que le public a accueilli tout à fait chaleureusement cette première. Et attendons les prochains volets de ce nouveau Ring : nous avons déjà vu des Tétralogies trouver progressivement leur rythme de croisière au fil des trois journées…

Wotan : Iain Paterson

Donner : Florent Mbia

Froh : Matthew Cairns

Loge : Simon O’Neill

Fasolt : Kwangchul Youn

Fafner : Mika Kares

Alberich : Brian Mulligan

Mime : Gerhard Siegel

Fricka : Eve-Maud Hubeaux

Freia : Eliza Boom

Erda : Marie-Nicole Lemieux

Woglinde : Margarita Polonskaya

Wellgunde : Isabel Signoret

Flosshilde : Katharina Magiera

Orchestre de l’Opéra national de Paris, dir. Pablo Heras-Casado

Mise en scène : Calixto Bieito

Décors : Rebecca Ringst

Costumes : Ingo Krügler

Lumières : Michael Bauer

Vidéo : Sarah Derendinger

Das Rheingold (L’Or du Rhin)

Prologue en un acte du festival scénique L’Anneau du Nibelung, livret du compositeur, créé le 22 septembre 1869 à Munich (Königliches Hof- und National Theater).

Opéra de Paris Bastille, représentation du mercredi 29 janvier 2025