Retour, quinze ans après, au théâtre des Champs-Élysées, de l’œuvre la plus ambitieuse de Brahms, qui achève avec brio un cycle de trois concerts consacrés à Vienne, après Mahler, et le trio Haydn, Mozart et Beethoven.

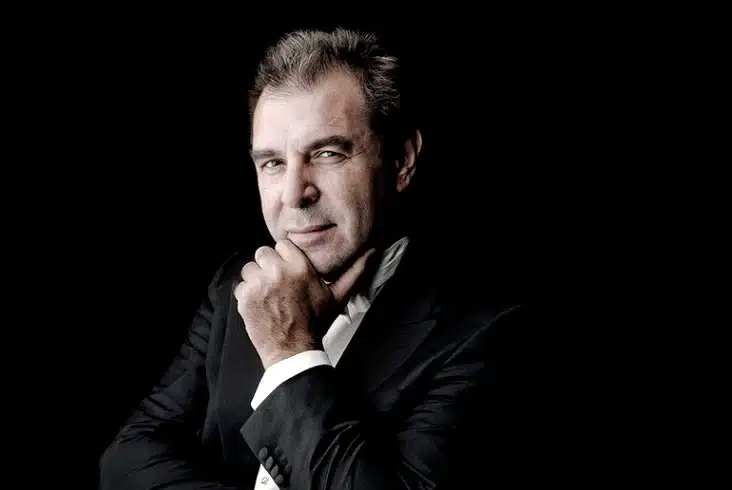

Le Deutsches Requiem, à l’instar des Musikalischen Exequien de Schütz ou du War Requiem de Britten, s’écarte des textes liturgiques en latin, et ce choix a un impact sur l’intentionnalité de l’œuvre qui vise moins à prier les morts qu’à réconforter les vivants, notamment par un accès plus direct aux textes, selon la « doxologie » protestante. Fruit d’une longue élaboration, marquée par plusieurs deuils, et créée une première fois le Vendredi Saint de 1868 en six mouvements, puis l’année suivante dans sa version définitive, après l’ajout de l’actuel cinquième mouvement, le Deutsches Requiem, par sa longueur et sa configuration, est une sorte d’oratorio sans théâtre, d’une puissance de suggestion infinie qu’a su assez bien restituer l’impressionnante direction de Daniele Gatti, qui connaît très bien l’œuvre et l’a souvent dirigée (Bologne, 2003) ; une direction tout en finesse, sans tapage, et avec une très grande économie dans la gestuelle, contrebalancée par une précision entomologiste, même si parfois celle-ci empêche les contrastes entre les sections de s’affirmer davantage (dès la première d’entre elles, jouée de façon trop homogène). Mais on reste estomaqué par la puissance de feu de l’Orchestre National de France et des splendides chœurs de Radio France, notamment dans la célèbre deuxième section, « Denn alles Fleisch » ; puissance de l’orchestre qui est aussi capable d’une transparence diaphane, grâce à laquelle le contrepoint est souligné sans être martelé, tout comme les chœurs, attentifs aux indications furtives du chef, maîtrisent les pianissimi, malgré une relative instabilité dans les passages fugués. Si les qualités de l’un et de l’autre (orchestre et chœur) sont indéniables, il manque sans doute une plus forte communion entre les deux que l’on trouvait par exemple dans la version mythique de Klemperer, ou plus près de nous, d’Herreweghe.

Les interventions solistes sont certes marginales, mais le premier d’entre eux, Michael Volle brise la tonalité et les pulsations parfois hiératiques de l’œuvre par ses qualités humaines de « récitant » et sa grande habileté d’élocution, dans ses deux interventions (III et VI). Tandis que la soprano, Rosalia Cid, qui faisait ses débuts au Théâtre des Champs-Élysées, s’est montrée timide dans son « Ihr habt nun Traurigkeit » (et cela se voyait qui cherchait le chef du regard), ce qui a un peu nui à sa technique pourtant bien établie, quoique sa voix soit encore un peu verte, et à l’aigu instable. Au final, un concert de très grande qualité, entaché de quelques faiblesses.

Rosalia Cid, soprano

Michael Volle, baryton

Orchestre National de France, dir. Daniele Gatti

Luc Héry, violon solo

Chœur de Radio-France, dir. Johannes Prinz

Ein deutsches Requiem, nach Worten der heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester (Orgel ad lib.), op. 45

Œuvre sacrée en sept parties de Johannes Brahms, créée le 18 février 1869 au Gewandhaus de Leipzig.

Paris, Théâtre des Champs-Élysées, concert du vendredi 4 avril 2025.