Crédits photos : Christophe Raynaud de Lage

La Dame Blanche à l’Opéra-Comique est une fête ! Cet opéra-comique de F.-A. Boieldieu, sur un livret d’E. Scribe, œuvre culte des théâtres occidentaux depuis sa création en 1825, fait peu neuve pour séduire le public de 2020, après la précédente programmation maison (1997). L’équipe de cette nouvelle production s’est attelée à présenter un spectacle « cousu main », enchaînant musique et dialogues originaux de manière alerte face à un public conquis et démonstratif le soir de la première. Après la redécouverte d’oeuvres similaires et aussi séduisantes dans l’acoustique de la salle Favart – Le Pré aux Clercs d’Hérold, Le Timbre d’argent de Saint-Saëns, Le Postillon de Lonjumeau d’Adam – cette Dame blanche porte les enchères de l’opéra-comique du XIXe siècle au plus haut prix …

Fantastique … et comique : l’univers écossais sur la scène française

Les romans gothiques anglais de Walter Scott (1771-1832), prisés au point de créer un style troubadour en France, sont à l’origine du livret concocté par Scribe (notamment d’après Guy Mannering). Il exploite la couleur locale écossaise dans l’univers du château d’Avenel en 1759 où se côtoient fermiers, intendant, juge, le soldat Georges Brown et Anna, la jeune pupille des châtelains disparus. La dramaturgie s’arcboute sur la double identité du couple des jeunes héros, une ficelle mélodramatique renouvelée : d’une part le soldat Georges, rendu amnésique par une vie éprouvante (re)devient le noble Julien d’Avenel au dénouement. D’autre part, la pupille Anna (compagne de leurs jeux d’enfance), déjà amoureuse du beau soldat qu’elle a soigné sur le continent, se métamorphose en légendaire « Dame blanche » afin de préserver le patrimoine des d’Avenel, ses parents adoptifs. Portées par une légende médiévale que le peuple vénère (« Prenez garde ! La dame blanche vous regarde »), les apparitions de la Dame, distillées aux 2e et 3e actes ne forment qu’un subterfuge capté par l’orpheline pour sauver le château de la rapacité de l’intendant Gaveston. Le rajout de cette apparition pendant l’Allegro de l’ouverture, façon « Hauts de Hurlevent », est plutôt ingénieux lorsqu’il correspond à la relation ultérieure d’une protagoniste.

Cependant, ces lieux et manigances, consubstantiels à toute intrigue écossaise, n’offrent pas que des perspectives pittoresques. Le réalisme du librettiste-vaudevilliste infléchit l’histoire de revenante vers une intrigue plus bourgeoisement réaliste, notamment vers un sujet « d’actualité politique » sous la Restauration, soit retrouver sa fortune et son château après la Révolution, d’où l’originale idée de Scribe d’inclure la vente dudit château à son scenario. L’autre trouvaille dramatique émane, elle, du compositeur qui connaît sur le bout des doigts son Richard-Cœur-de-lion de Grétry. Au dénouement de La Dame Blanche, c’est grâce à la mémorisation d’un air écossais ancien que s’opère la révélation de Georges Brown. En l’écoutant chanté par les fermiers, l’amnésique troublé retrouve son identité d’héritier d’Avenel, alors qu’il vient d’entrer en possession du château grâce aux stratégies d’Anna.

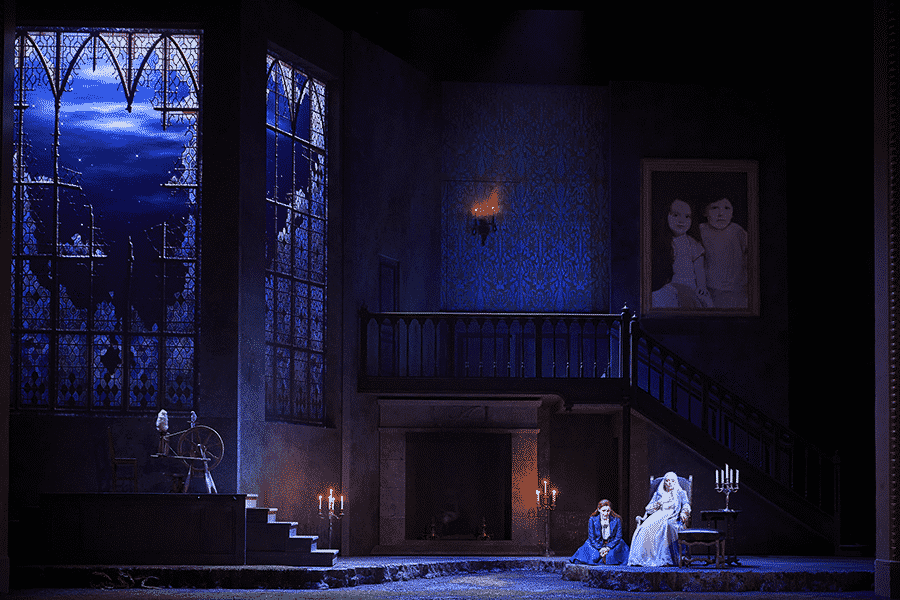

À l’instar de la romance « Une fièvre brûlante » chez Grétry, ce sésame d’une mémoire de l’enfance, cette thématique du souvenir chère au genre opéra-comique, devient le fil conducteur de la mise en scène de Pauline Bureau (nominée aux Molière 2019). Et ce, sans alourdir son propos psychanalytique. Sur le plateau de la salle Favart, l’objet poupon/poupée des jeux d’enfance, les projections vidéos des enfants Anna et Julien dans les cadres dynastiques du château (vidéos de Nathalie Cabrol) inscrivent les étapes de cette mémoire enfouie par les errances et peu à peu reconstruite par la magicienne Anna, elle-même émue de renouer avec ces lieux (« Enfin je vous revois, lieux de mon enfance ! », 3e acte). La magie s’exerce d’ailleurs avec quelques trouvailles et accessoires rajoutés (Benoît Dattez, magicien). Cette quête mémorielle s’accomplit sans trahir un certain réalisme gothico-écossais des décors, proches des didascalies. Les spectateurs découvrent les landes pittoresques autour de la ferme des Dickson, proche de sites mégalithiques des Highlands (1er acte), puis l’embrasure gothique érodée du château, près du rouet de Marguerite (bientôt celui de la Marguerite de la Damnation de Berlioz), une nourrice sortie d’une enluminure médiévale avec son faucon (2e acte), enfin « un riche appartement gothique » où le temps passé est incarné par statues et portraits d’ancêtres (3e acte). Traversant ces espaces, le peuple écossais en tartans colorés, peaux de mouton jetées sur l’épaule de quelques rouquins, joue la note locale. Astucieusement, le praticable en hauteur se transforme tour à tour en plateau des landes, en table du juge lors des enchères à la bougie, ou en galerie du salon apte aux chassé-croisé de la fausse revenante. Dans la recherche spatio-temporelle de profondeur, c’est de la pierre tombale ancestrale que surgit la Dame au dénouement, bientôt remplacée par l’intendant damné en rouge fluo, aspiré comme dans un escape game !

Ces aspects romanesques sont également distanciés par les auteurs de 1825, l’émotion cédant souvent la place au prosaïsme des situations, voire à l’humour distancié. Le chœur introductif des montagnards écossais résonne … à la manière d’un jodel bavarois ! Autre exemple, le couple des fermiers Jenny et Dickson s’avère d’un pragmatisme à toute épreuve dans la recherche d’un parrain à leur nourrisson et le maintien de leur aisance. Plus naïf et très naturel, Georges Brown (Philippe Talbot, d’une décontraction juvénile) est capable de s’exclamer « La Dame blanche, je n’y crois pas, mais je l’aime ! » ou de lutiner la fermière Jenny en faisant cascader « Il a peur ! » lors de leur marivaudage. Toutefois, le réalisme devient plus inquiétant dans toute situation impliquant l’ambitieux prédateur Gaveston, dont les jeux scéniques avec badine identifient bien son appétit de gain et de titre nobiliaire. Lors de la création de l’opéra, ce réalisme social, celui de nobles écossais évincés aux biens confisqués sous les Stuart, converge avec la situation politique française. En effet, le retour des Bourbons sous la Restauration (l’opéra est dédicacé à la bru du roi Charles X) s’accompagne de la loi votée « du milliard aux émigrés » les indemnisant de la perte de leurs biens sous la Révolution. Dans cette orientation idéologique, le dialogue nous interpelle par la mention « quelle riche capitaliste », révélant l’arrière-fond patrimonial de l’intrigue sentimentale. Mais Heine ne déclarait-il pas que sentimentalisme et matérialisme caractérisaient le comportement français ?

Un opéra-comique qui maîtrise les influences européennes à l’orée du Romantisme

Après l’influence écossaise marquant l’écriture du livret, d’autres influences surgissent chez le compositeur Boieldieu (1775-1834), qui bénéficie du métier acquis lors de sa carrière accomplie entre Paris et Moscou au fil d’une vingtaine d’opéras. Grâce au cosmopolitisme culturel de ces capitales, il maîtrise tant l’influence mozartienne que celle belcantiste de Rossini, son collègue parisien au Théâtre-Italien (1824). Faire son miel de ces influences, sans renier le style « éminemment national » de l’opéra-comique, est la géniale synthèse qu’il tente. À l’opéra-comique du XIXe siècle, la variété des expressions dans les limites du « juste milieu » s’avère idiomatique du genre. Ici, on goûte tour à tour à la cadence militaire (« Ah quel plaisir d’être soldat », premier air de Georges Brown), à l’envoutement poétique de la ballade introduisant la légende locale avec harpe « D’ici voyez ce beau domaine », à la connotation médiévale de l’air intime confié à la suivante Marguerite au rouet (début du 2e acte). Toutefois, la séduction optimale provient de la célèbre cavatine, « Viens, gentille Dame », initiée par un sublime solo de cor aigu qui nimbe le mystère nocturne bientôt visité par le fantastique. Dans la pureté d’un legato pianissimo et d’une ornementation effleurant l’italianità, le ténor Philippe Talbot (triomphant Comte Ory en 2017) charme le public (applaudissements nourris) et s’inscrit ainsi dans la filiation historique de l’emploi de « ténor de grâce », du créateur Louis Ponchard.

Valorisée par les éclairages bleutés ( J.-L. Chanonat, lumières), la surprise opératique provient toutefois de l’intrusion inopinée du récitatif accompagné par l’orchestre (archétypal de l’opera seria et magnifié par Gluck et Mozart) qualifiant les deux apparitions de la virginale Dame blanche, telle une statue de commandeur féminisée. La projection vocale vaillante de la soprano lyrique Elsa Benoît (en troupe au Bayerische Staatsoper) restitue l’authentique force de l’héroïne (« J’ose, mais je tremble »), tant dans l’expression de son sacrifice consenti que dans son amour pour le soldat qu’elle a soigné. Au fil des ensembles vocaux – retrouvailles avec son amoureux, duo avec Gaveston dans lequel elle joue un jeu plus pervers en kilt rouge virevoltant et bottines, badine à la main – sa personnalité se complexifie. Ce sont tantôt des piques trépidantes, tantôt des vocalises aigues susurrées avec un contrôle impressionnant du souffle. Plus largement, la force de cette mise en scène est de recentrer la dramaturgie sur la magicienne/réparatrice des torts, au lieu de Georges Brown. Comme dans les contes du XXIe siècle, l’héroïne devient le moteur de l’action.

Les ensembles vocaux de final d’acte : du prosaïsme au concertato

Selon la tradition de l’opéra-comique et du buffa, chaque final d’acte fait l’objet d’un ensemble vocal développé, où les intérêts de chacun.e éclatent selon les situations. Boieldieu, qui réserve la grâce et la stase aux airs solistes, y déploie son entente prodigieuse de la scène et son goût pour les modulations ex abrupto, succédant à des plages harmoniques statiques. Le trio qui clôture le 1er acte est l’occasion de creuser le profil des époux fermiers. Le chef de clan Dickson s’affirme – prestance vocale et scénique de Yann Beuron (ténor), dont l’assise rythmique vacille parfois – ; son épouse Jenny – le soprano fruité de Sophie Marin-Degor – lutine avec grâce le soldat tout en se jouant des vocalises. L’une des sections du trio procède du comique syllabique en détaillant « Je n’y puis rien comprendre », réglé à la manière horlogère par les entrées en faux-canon des chanteurs rodés, le tout cadré par leur gestuelle mécanique. La recherche de caractérisation s’étend au duo de Marguerite et d’Anna (2e acte) qui offre à chacune son expression singulière : une belle figure maternelle pour le rôle de nourrice (Aude Extrémo, à la belle rondeur vocale, sans doute un peu lourde pour un emploi de Dugazon mère), le feu des sentiments contradictoires pour la seconde. Sous la plume des auteurs complices, tout ensemble incluant l’ambitieux Gaveston devient un levier du drame, d’autant que la prestance autoritaire et élégante de Jérôme Boutillier (basse chantante) est un atout. Mais c’est bien la couleur « troubadour » qui est réservé au final du dernier acte, avec la reprise du chœur mixte des écossais « Chantez, chantez, d’amour et de guerre », soutenue par la harpe d’orchestre celtisante. L’aide du harpiste Labarre, élève du compositeur, qui transmit cet air traditionnel de retour d’Ecosse, est habilement traitée et offre à nouveau une prestation radieuse à l’excellente phalange Les éléments. La seule réserve concerne leur jeu scénique, un peu laissé pour compte au regard des chanteurs-comédiens.

Toutefois, la réussite inégalée de la partition constitue en soi LE défi dramatique : mettre en musique une scène de vente aux enchères (final du 2e acte) ! Boieldieu y démontre sa virtuosité en organisant musicalement le suspense entre les trois clans acquéreurs – le fier intendant Gaveston, les fermiers solidaires et … Georges Brown, acquéreur à l’aveugle manipulé par Anna. Son agencement entrelace les épisodes d’enchères (chiffres fusant) aux réactions rageuses de chaque parti dans un concertato éloquent, auquel contribuent le juge (la basse Y. Dubruque) et le choeur. La scène rejoint le panthéon des grands finals du buffa, depuis Mozart jusqu’à Rossini. Gageons que cette vente aux enchères à Favart devrait particulièrement retentir dans le périmètre de l’Hôtel Drouot !

C’est grâce à la direction sans faille du chef d’orchestre Julien Leroy (prisé dans les théâtres de Paris à Tokyo) que ces ensembles respirent la musique d’une manière jubilatoire. Les musiciens de l’Orchestre national d’Ile-de-France, attentifs aux nuances, aux gradations de crescendi italianisants et aux équilibres de timbres boisés, réalisent un beau concertato sous sa baguette. Le travail sur le phrasé, magnifié par le grand solo de harpe et celui de cor, sert en outre deux belles pages symphoniques : l’ouverture de l’opéra et l’orage romantique en clôture du premier acte. L’une force l’admiration en mettant sous les feux de la rampe « l’atelier Boieldieu », soit ses élèves au Conservatoire de Paris, Adolphe Adam et Théodore Labarre tenus de brosser ce diptyque symphonique la nuit précédant la générale (Boieldieu fut pris de court par la direction du Théâtre), le tout dans l’esprit d’un final symphonique d’Haydn. L’autre évoque presque l’orage de la Pastorale par son orchestration tourmentée (éclairs du piccolo, grondements de timbales) qui nous transporte au cœur de la nuit écossaise.

En guise de conclusion, citons le commentaire de Rossini, un parmi tous ceux que la presse élogieuse du siècle fournit depuis 1825 jusqu’à la millième atteinte en 1862 (extraits de presse que l’excellent programme de salle nous fait partager) : « Vous avez accompli un tour de force, êtes resté spirituel et vrai, animé et dramatique. Pas un de nous, Italiens, n’aurait écrit comme vous la scène de vente ».

Avec les pépites de cette partition et cette vision (justement) féministe de La Dame blanche, comprenez-vous pourquoi ce fleuron du théâtre lyrique dix-neuviémiste est si peu programmé à l’international (idem pour les opéras-comiques ressuscités depuis 2015) ? Pourquoi aucun enregistrement avec musique et dialogue n’est-il actuellement disponible ? Si cette représentation captée par France Musique sera diffusée ultérieurement, pour l’heure courons (ré)écouter La Dame blanche : représentations suivantes les 22, 24, 26, 28 février et 1er mars. Et tâchons d’arriver 45 minutes avant le spectacle pour s’initier au chant choral dans l’atelier participatif Chantez la Dame blanche, en compagnie de chef ou cheffe de chœur « pro » : une expérience captivante !

Georges Brown Philippe Talbot

Anna / La Dame blanche Elsa Benoit

Jenny Sophie Marin-Degor

Gaveston Jérôme Boutillier

Marguerite Aude Extrémo

Dickson Yann Beuron

Mac-Irton Yoann Dubruque

Un paysan Matthieu Heim*

Gens de justice Stephan Olry*, Vincent Billier*, Jean-Baptiste Henriat*

Gabriel Alban Guyon

Comédien Lionel Codino

* membres des Eléments

Chœur Les Eléments

Chef de choeur Joël Suhubiette

Orchestre National d’Île-de-France

Direction musicale Julien Leroy

Mise en scène Pauline Bureau

La Dame blanche

Opéra-comique en trois actes de François Adrien Boieldieu, livret d’Eugène Scribe d’après Guy Mannering et Le Monastère de Walter Scott, créé le 10 décembre 1825 à l’Opéra-Comique.

Représentation du jeudi 20 février 2020