La sonnambula au Semperoper de Dresde

Fidèle à la tradition allemande des théâtres de répertoire, le Semperoper de Dresde inscrit à son catalogue une production de La sonnambula déjà vue à Paris et à Nice. En confiant la direction musicale à Evelino Pidó, le théâtre saxon s’assure la collaboration d’un des meilleurs spécialistes du répertoire belcantiste.

Étoile des neiges

L’essai que l’historien Antoine de Baecque a récemment consacré à L’Histoire des crétins des Alpes témoigne qu’au début du XIXème siècle, au moment où Vincenzo Bellini s’attelle à la composition de La sonnambula, on dénombrait près de 20.000 « crétins » difformes et goitreux dans les vallées alpines. Objets de curiosité pour la bourgeoisie citadine qui découvre alors l’ivresse des premières excursions en montagne, photographiés par les ethnologues et reproduits pour illustrer les cartes postales collectionnées par les touristes, ces malheureux ont cristallisé tout un imaginaire morbide et bouffon au point qu’Hergé fait de ces « crétins des Alpes » l’un des jurons favoris du capitaine Haddock !

Bien que l’on sache aujourd’hui que ce handicap était la conséquence d’un régime alimentaire pauvre en iode, on a longtemps suspecté que l’isolement de certaines vallées alpines et la consanguinité pouvaient être à l’origine du crétinisme. C’est tout cet imaginaire que Rolando Villazón avait probablement à l’esprit lorsqu’il a commencé à travailler à sa mise en scène de La sonnambula créée au théâtre des Champs-Élysées en 2021 et reprise récemment à l’opéra Nice Côte d’Azur en novembre 2022.

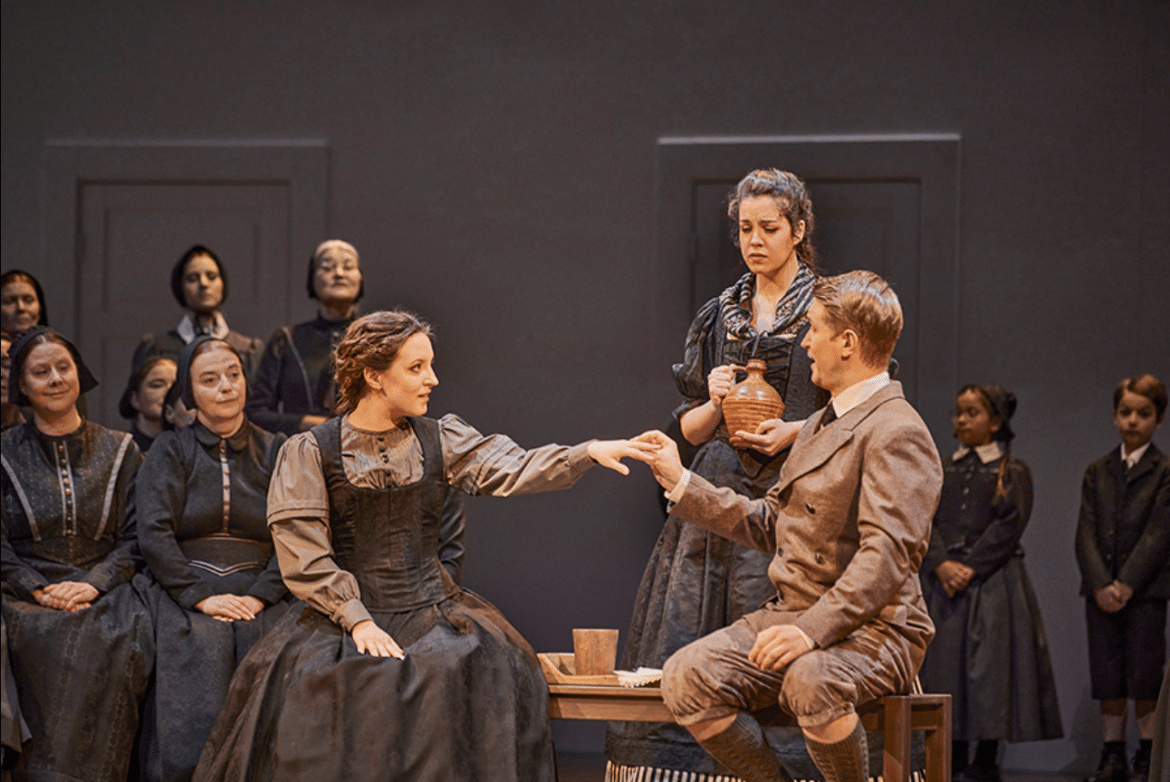

Le village helvétique qu’imagine Villazón sa caractérise en effet par une ouverture d’esprit aussi étriquée que les horizons bouchés de certaines vallées isolées au cœur du massif alpin. Vêtus d’austères vêtements d’épais drap gris, leurs épouses coiffées de bonnets qui dissimulent leur chevelure aux regards concupiscents, ces montagnards suisses forment une petite communauté rigoriste et patriarcale qui vit en vase clos, loin du désordre du monde et de la modernité. Il est ici de bon ton de contenir ses émotions, de garder en toute situation une attitude digne, les mains jointes sous la poitrine, de respecter les aînés et de se méfier de tout ce qui est extérieur au village, à l’image de ce voyageur élégant qui vient interrompre la cérémonie bien réglée d’une noce au village et dont tout le monde se méfie instantanément. Pas de place non plus pour tous ces comportements qui perturbent l’ordre social et sont instantanément perçus comme des déviances : danser, rire, fumer ou boire de l’alcool est strictement prohibé.

Le joli décor immaculé de Johannes Leiacker suggère à merveille ce repli sur soi du village et de ses habitants : d’une blancheur clinique qui dit tout de l’obsession de pureté de cette communauté rigoriste, il se compose de parois givrées par-delà lesquelles on n’aperçoit que des sommets alpins plus vertigineux encore suggérés par d’élégantes projections. Pour fuir cette enclave pétrifiée dans les glaces, une échelle est la seule échappatoire mais son escalade peut s’avérer périlleuse et décourage depuis des générations les habitants du village d’aller voir si l’herbe est plus verte dans la vallée voisine.

Comment une jeune fille aussi idéaliste qu’Amina pourrait-elle se fondre dans le moule contraignant de tant de conventions ? Ce n’est pourtant pas faute de s’y efforcer : par amour pour Elvino et par respect pour Teresa qui l’a élevée comme si elle était sa propre fille, Amina se prête de bonne grâce aux génuflexions, mains jointes et regard baissé, qu’exige d’elle le rituel du mariage. En fiancée obéissante, elle accepte de son futur mari le brin de violettes traditionnel, mais l’insouciance n’est jamais très loin, insouciance qu’elle cherche à communiquer aux enfants du village sous les regards réprobateurs des adultes.

Si Amina réussit malgré tout à supporter le carcan de ce calvinisme austère, c’est parce qu’elle trouve chaque nuit dans le sommeil l’espace de liberté dont elle est privée tout au long de la journée. Au cours de ses crises de somnambulisme, elle a la vision d’un double d’elle-même, sylphide ennuagée de tulle blanc incarnée avec grâce par la danseuse Lucile Moulin. Évoluant en apesanteur sur les sommets des cimes, cet esprit est le mauvais génie libertaire qui essaie d’entraîner Amina loin du village pour l’émanciper et la faire accéder à plus de liberté. Mais chaque matin la petite paysanne se réveille, réenfile les frustes atours des paysannes de la vallée et se soumet bon gré mal gré au joug du patriarcat qui l’oppresse… jusqu’à ce que l’arrivée au village d’un voyageur mystérieux le jour de ses noces ne vienne définitivement perturber cette inexorable routine.

Dans son bagage, le comte Rodolfo a effectivement des cigarettes, une fiasque d’alcool et des livres, autant de choses absolument inconnues du quotidien de cette vallée coupée du monde. Il a aussi – surtout – une petite mappemonde qu’il offre à Amina, lui dévoilant par ce geste la rotondité terrestre et l’existence d’immenses espaces au-delà des montagnes qui ont formé jusqu’ici son unique horizon ! Cette révélation est une véritable épiphanie qui bouleverse définitivement la vie d’Amina.

La radicalité poétique du propos de Rolando Villazón s’accommode plutôt bien au livret de La sonnambula qui peut ordinairement verser dans la mièvrerie d’une bluette montagnarde. Pendant tout le premier acte, l’action montrée sur scène n’entre jamais en contradiction fondamentale avec le texte de Felice Romani et si la contrainte du décor empêche le premier acte de se terminer dans la chambre du comte où Amina est censée s’être endormie sur un canapé, le metteur en scène contourne la difficulté à l’aide d’une robe de chambre que Rodolfo dépose sur les épaules de la somnambule pour éviter qu’elle n’attrape froid, et qui devient le symbole de l’adultère supposé de la jeune fille.

C’est au second acte que Rolando Villazón force davantage la lettre du livret de Felice Romani, fut-ce au risque de déstabiliser les spectateurs les plus familiers de cette œuvre. Lorsque le rideau se lève après l’entracte, Amina a été mise au ban de la communauté et la porte de sa chambre est désormais marquée d’une croix noire qui la stigmatise comme débauchée. Tout l’univers de la jeune fille s’en trouve bouleversé : ses coreligionnaires lui crachent au visage, la vallée est désormais sens dessus-dessous, les montagnes à l’horizon pointent vers la terre et le lit de la somnambule est en lévitation entre ciel et terre, comme suspendu entre deux mondes. Un happy end peut-il sortir d’un tel chaos ? Oui dans un sens, mais pas celui auquel on est habitué.

Sans en changer la moindre note, le metteur en scène transforme le final de l’opéra en jetant aux orties l’hypothèse d’un retour à l’ordre patriarcal dans lequel Amina épouserait Elvino pour finalement se conformer aux devoirs qui incombent à une bonne épouse. Rolando Villazón préfère à ce schéma archaïque l’hypothèse d’une Amina enfin libre : guérie du somnambulisme grâce à la science médicale véhiculée dans le livre du comte et convaincue que Lisa est finalement l’épouse qu’il faut à ce benêt d’Elvino, la jeune femme renonce d’elle-même au mariage et ose enfin gravir l’échelle qui va lui permettre de fuir sa vallée étriquée pour partir à la découverte du vaste monde. La mappemonde, confiée par Amina aux petites filles du village avant son grand départ, devient alors un joli symbole d’émancipation pour les générations futures et une injonction faite aux filles de refuser l’oppression de leurs pères et de leurs maris.

On pourra trouver le propos convenu et bien dans l’air du temps, mais La sonnambula de Rolando Villazón s’impose finalement comme une relecture cohérente d’une œuvre du répertoire qu’on réduit trop souvent à une carte postale helvétique un peu sucrée. Le souffle vivifiant de la mise en scène a sur le spectateur l’effet des bonbons suisses : il donne l’impression d’ouvrir grand les fenêtres et de respirer un air plus pur.

Libérée ! Délivrée !

Le chef Evelino Pidó entretient de longue date une affinité toute particulière avec le répertoire du romantisme belcantiste et il a déjà eu l’occasion d’enregistrer La sonnambula avec l’orchestre de l’opéra de Lyon et Natalie Dessay en 2006. Quelques mois avant la publication d’une autre intégrale marquée par la présence de Cecilia Bartoli et Juan Diego Florez dans les rôles principaux, ce coffret édité par Virgin Classics avait su tirer son épingle du jeu en effectuant un important travail musicologique sur une partition que la tradition avait amputée de quelques pages lorsqu’elle n’avait pas altéré la tonalité de certains airs !

Toutes les qualités de cet enregistrement de 2006 se retrouvent dans la fosse du Semperoper où Evelino Pidó s’attache à faire sonner les musiciens de la Sächsische Staatskapelle comme l’un des meilleurs orchestres d’opéra du monde. La collaboration entre les musiciens de Dresde et le chef turinois, entamée dès les répétitions d’une première série de deux représentations en mars, est désormais parvenue à maturité et on reste pantois devant l’expressivité que le Maestro parvient à obtenir de chacun des pupitres de l’orchestre, à commencer par les cordes dont le soyeux brillant évoque à merveille les vastes étendues neigeuses qui cernent le village de la somnambule. La complicité du chef avec les instrumentistes est telle qu’il obtient d’un simple regard que le violoncelliste tienne plus longuement une note afin de permettre à Emily Pogorelc de conclure la cadence de son aria « Ah, non credea mirarti » et d’étirer le souffle jusqu’à s’éteindre dans un murmure. La précision des vents est remarquable elle-aussi : dans une partition où cors et trombones contribuent à créer une indispensable atmosphère alpestre, la rigueur des attaques et la netteté des sonneries à l’unisson révèlent – tant chez le chef que chez les musiciens – un grand professionnalisme et une immense confiance réciproque.

Omniprésent sur scène d’un bout à l’autre du spectacle, le Sächsischer Staatsopernchor fait davantage que commenter l’action : sans avoir encore l’ampleur que lui donnera Verdi, il s’affirme pourtant déjà comme un personnage à part entière du drame et montre une parfaite homogénéité des pupitres, tant féminins que masculins. Rigoureusement préparés par le chef de chant Jonathan Becker, les choristes se révèlent aussi excellents acteurs : la crédibilité du spectacle leur doit en ce sens beaucoup.

Sur le plateau, le Semperoper tient la gageure de réunir une distribution jeune et suffisamment talentueuse pour affronter les difficultés de l’Everest musical que constitue la partition de La sonnambula !

Gerald Hupach assume crânement les quelques répliques du notaire : le timbre est plutôt impersonnel, l’émission nasillarde, mais la composition scénique rachète ce que le chant a d’un peu fruste. Dotés de rôles plus étoffés, Reut Ventorero et Martin-Jan Nijhof incarnent de vrais personnages et font entendre deux bons chanteurs. La première prête sa silhouette et sa voix à la figure maternelle de Teresa qu’elle a abordé à l’opéra de Rome dès 2017. Véritable tempérament, la mezzo-soprano israélienne possède un timbre charnu, uniforme sur toute la tessiture, et sa familiarité avec le vocabulaire belcantiste fait amèrement regretter que Bellini n’ait pas composé de véritable aria pour ce personnage. Reste cependant l’incarnation émouvante d’une mère tiraillée entre le respect des conventions et la tendre affection qu’elle éprouve pour sa pupille : dans tous les registres d’émotions, Reut Ventorero est juste et touche au cœur. Martin-Jan Nijhof est quant à lui un Alessio qui porte beau, moins naïf que dans la tradition et projeté sur le devant de la scène par une mise en scène qui fait de lui le gourou de cette communauté réactionnaire : une baguette à la main, il dirige l’aubade qu’il a lui-même composée pour les nouveaux époux et s’en sert pour tancer les enfants trop distraits. Musicalement, le timbre de baryton-basse de ce jeune artiste néerlandais imprime favorablement l’oreille du spectateur : les graves sont ronds, la voix est bien projetée et la prononciation de l’italien parfaitement idiomatique.

Titulaire du rôle ingrat de Lisa, l’aubergiste briseuse de ménage, la jeune galicienne Rosalia Cid réussit à faire exister son personnage en vis-à-vis de celui d’Amina dont elle est à la fois dramatiquement et musicalement la rivale. En début de représentation, l’émission un peu timide de l’aria « Tutto è gioia, tutto è festa » fait d’abord craindre que la salle du Semperoper soit trop vaste pour ce timbre de soprano léger mais la propreté des vocalises et leur bon goût rassurent immédiatement sur la santé vocale de cette chanteuse. Au second acte, son interprétation virtuose de « De’ lieti auguri a voi son grata » est même ponctuée d’une chaleureuse ovation du public, amplement méritée.

Familier des planches du Semperoper dont il est Kammersänger depuis 2015, Georg Zeppenfeld est un comte Rodolfo de très grande classe, tant scéniquement que vocalement. Le bronze du timbre est scintillant, l’agilité vocale impressionne sans jamais donner l’impression d’être forcée et l’aisance scénique rappelle inévitablement celle de Samuel Ramey. À ce titre, son entrée séduit immédiatement le public saxon : la cabalette « Tu non sai con quei begli occhi » est servie avec un aplomb vocal et une décontraction aristocratique qui forcent l’admiration.

Dans les rôles des fiancés, Maxim Mironov et Emily Pogorelc forment un couple dont les timbres s’accordent idéalement à l’image du duo arachnéen « Son geloso del zefiro errante » dans lequel leurs timbres fusionnent en une pâte musicale incandescente. D’Elvino, le ténor russe a la silhouette un peu gauche et les cheveux clairs des bergers d’altitude ; mais il en a surtout la vocalité qui lui permet de surmonter tous les chausse-trappes d’une écriture tendue et virtuose. De « Prendi : l’anel ti dono », où il démontre une maîtrise parfaite de la messa di voce, jusqu’à ses interventions vibrantes « Più non reggo » qui ponctuent le dernier aria de sa partenaire, Maxim Mironov confirme qu’il est bien l’un des meilleurs ténors belcantistes de sa génération.

Mais la reine de la soirée demeure incontestablement la toute jeune soprano américaine Emily Pogorelc qui, auréolée d’un prix au concours Operalia 2021, aborde ici, après Adina à Munich, l’un de ses premiers grands rôles du répertoire belcantiste. À l’exact opposé des soubrettes à qui la somnambule est parfois distribuée, elle possède en effet un timbre ample et charnu qui, sans être un soprano dramatique d’agilità, lui permet néanmoins d’incarner une Amina plus proche de Cecilia Bartoli que de Natalie Dessay. La démonstration vocale est de bout en bout impressionnante : petit bout de femme qui s’est parfaitement fondue dans la conception de l’œuvre imaginée par Rolando Villazón, la chanteuse originaire de Milwaukee porte une grande partie de la crédibilité du spectacle sur ses frêles épaules tout en délivrant une interprétation déjà très aboutie du rôle d’Amina. Qu’il s’agisse des appogiatures dont elle orne son chant, des cadences ornées dont elle ponctue ses airs ou de l’ampleur de son émission, tout chez elle impressionne et augure de passionnantes prises de rôle à venir sur les grandes scènes lyriques du monde entier.

Coproducteur du spectacle, le Metropolitan Opera a repoussé à 2025 la création new-yorkaise de cette Sonnambula. Nul n’est prophète en son pays, mais il faut souhaiter à Emily Pogorelc de pouvoir être de l’aventure et de triompher en reine des neiges devant le public américain. L’ovation reçue à Dresde au terme de la représentation de ce soir est pour elle le meilleur des augures.

Le comte Rodolfo : Georg Zeppenfeld

Teresa : Reut Ventorero

Amina : Emily Pogorelc

Elvino : Maxim Mironov

Lisa : Rosalia Cid

Alessio : Martin-Jan Nijhof

Un notaire : Gerald Hupach

Un esprit : Lucile Moulin

Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Kinderchor der Semperoper Dresden

Sächsische Staatskapelle Dresden

Direction musicale : Evelino Pidó

Chef de chœur : Jonathan Becker

Mise en scène : Rolando Villazón

Décors : Johannes Leiacker

Costumes : Brigitte Reiffenstuel

Lumières : Davy Cunningham

La sonnambula

Opéra semiseria en deux actes de Vincenzo Bellini, livret de Felice Romani d’après le vaudeville d’Eugène Scribe. Créé le 6 mars 1831 au Teatro Carcano à Milan.

Semperoper de Dresde, vendredi 21 avril 2023