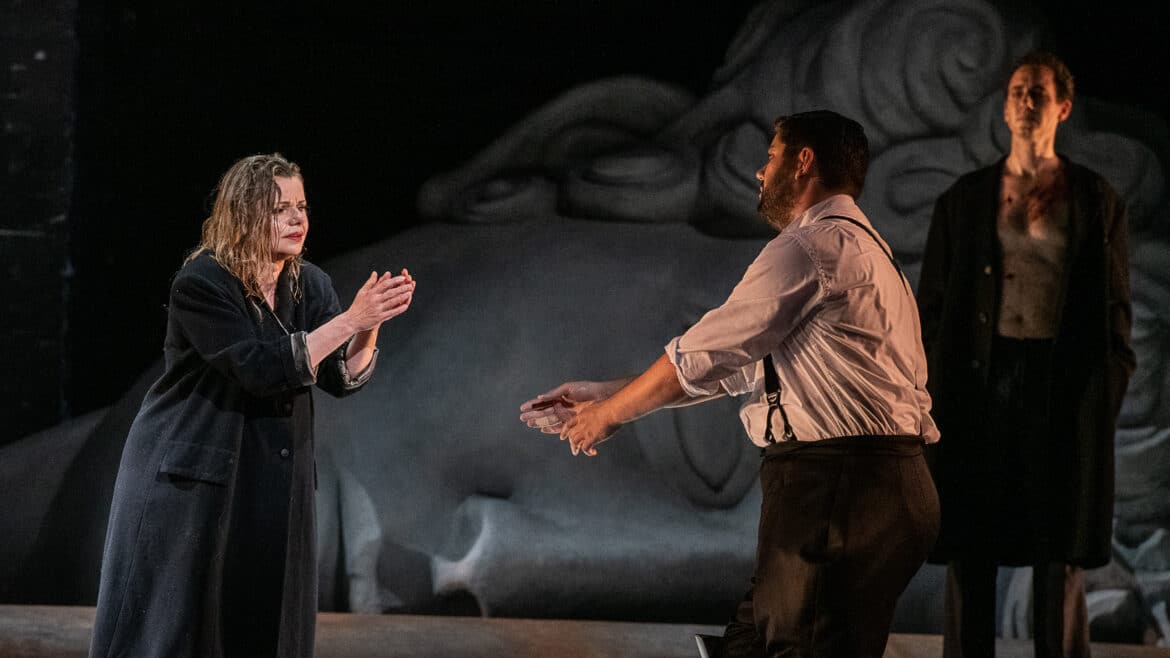

Pour l’entrée du Viol de Lucrèce de Britten au répertoire du Capitole, la distribution est à la mesure de l’impressionnante tragédie romaine. La mezzo-soprano polonaise Agnieszka Rehlis dans le rôle-titre, Cyrille Dubois en Chœur masculin et Marie-Laure Garnier en Chœur féminin en allument les feux dans la mise en scène racinienne d’Anne Delbée.

Une production de haute tenue

Raviver la tragédie antique au lendemain de la Seconde Guerre : tel est le projet artistique que portent Benjamin Britten et le poète Ronald Duncan au jeune festival de Glyndebourne (1946). Tiré du drame français d’Owen (Vieux Colombier, 1931), Le Viol de Lucrèce est un choix audacieux tant il touche une thématique sociétale tabou, bien que largement explorée dans l’imaginaire pictural et dramatique, de Cranach à Shakespeare.

En 509 avant J.-C., Lucrèce, épouse romaine, peut-elle survivre aux outrages de Tarquin Sextus, prince d’une Rome dépravée dont les généraux s’abâtardissent sous le joug étrusque ? Si Tite-Live mentionne seulement le suicide de la patricienne Lucrèce dans son Histoire romaine, la vérité historique en fait le catalyseur du soulèvement romain contre la royauté étrusque. Soulèvement qui conduira à la fondation de la République romaine.

Pour incarner l’intemporalité de la « martyre » légendaire, cette nouvelle production mise sur le contraste entre violence (militaire, sexuelle) et possibilité de rédemption. Côté scénographie, le dispositif de vastes toiles écrues (noires pour les forfaits) qui encadrent chaque scène est évolutif. Depuis la tenture du camp romain abritant la table couverte de 12 calices de vin – une allusion à la Cène – ce dispositif devient ensuite gréement de haubans sur le Tibre, toile délavée d’un Christ « à la Rouault », et enfin mât unique lors du suicide de Lucretia – allusion à la passion du Christ sur le Golgotha. Par là, l’idée de rédemption chrétienne chemine chez les spectateurs, avant d’éclater explicitement dans le chant du Chœur masculin (épilogue). En effet, lors des répétitions de la création, Britten avait convaincu son librettiste de ce rajout célébrant le rachat des péchés du Christ par la passion. Autre élément de la scénographie, la sculpture géante d’une tête romaine, échouée en arrière-scène (début du 2e acte), renvoie probablement à l’écrasement de Rome, levier de sa révolte. Côté mise en scène, Anne Delbée, secondée par Emilie Delbée, joue symboliquement sur les univers contrastés – le masculin guerrier et dépravé (1er tableau), le féminin soudé dans l’espace domestique autour de Lucrèce (2e tableau). La gamme des passions – jalousie entre généraux romains, désir sexuel irrépressible du violeur Tarquin, sens de l’honneur de Lucrèce – est progressivement vivifiée au fil des deux actes, et subtilement entrelacée aux narrations du Chœur masculin (un ténor) et du Chœur féminin (une soprano). A l’instar des coryphées de la tragédie grecque, leur présence consiste à commenter l’action, en interludes et épilogue. De surcroit, ils investissent l’actio, non seulement par leur chant parfois dialogué avec les six protagonistes, mais aussi par de sensuelles pantomimes imaginées par la metteuse en scène. La plus ambivalente culmine dans l’acte charnel qui lie le prince Tarquin et le Chœur masculin (1er acte), écho de la furieuse Chevauchée nocturne du prince faisant corps avec son étalon.

Tandis que les costumes des années de Seconde guerre (les généraux en officiers noirs) ou le drapé « haute-couture » des chanteuses (coproduction avec le Moulin Rouge) actualisent la période d’après-guerre, ces violences, sculptées par les lumières (Jacopo Pantani), s’élargissent à toute oppression guerrière sur un peuple. Seule la scène du viol s’extrait des costumes et couleurs dominants pour s’inscrire dans la lignée des représentations picturales : Lucrèce en manteau rouge et tiare, Tarquin en habit romain doré. L’ensemble de cette vision peut-elle participer de la conscientisation du public ? Après le spectacle, véritablement bouleversant, il est sans doute temps pour méditer sur le forfait qui entraîne un châtiment aussi sidérant, le suicide de l’épouse abusée. « Cette souffrance, cette peine sont-elles vaines ? » chante le Chœur féminin … Comment les accepter sans justice réparatrice ?

Chanteurs et musiciens du Capitole au même diapason

Tournant le dos à sa réalisation de Peter Grimes, cet opéra de chambre de Britten correspond certes à l’économie des moyens d’après-guerre : 8 chanteurs et 13 instrumentistes. La formation préfigure d’ailleurs celle de l’English Opera Group qui assurera les éditions de son futur festival d’Aldeburgh, fondé avec le ténor Peter Pears (1948). Cependant, le parti dramatique qu’en tirent Britten et Duncan est d’une violence condensée, parfois aussi expressionniste que le répertoire straussien. Les solistes de l’Orchestre national du Capitole s’en emparent avec efficacité, dirigés par le chef Marius Stieghorst depuis le piano, pulsés par les percussions. Chaque séquence correspond à un choix novateur d’orchestration et d’écriture qui revisite souvent les formes du passé (récitatif accompagné, ostinato). Les musiciens les restituent avec netteté rythmique et sensibilité, faisant jeu égal avec les chanteurs. Certains soli sont envoutants, tel celui de harpe (Nabila Chaja ) lors des bruits nocturnes, de flûte alto (Mélisande Daudet ) berçant le sommeil de Lucrèce ou encore de cor anglais (Louis Seguin) préludant au suicide.

Surplombant l’excellent plateau, le Chœur antique est personnifié par Marie-Laure Garnier (soprano) et Cyrille Dubois (ténor). Chacun d’eux maintient soit la distanciation par leur commentaire, soit l’empathie qui devient bouleversante lors de l’Epilogue déplorant le destin tragique. Le sentiment de révolte (Chœur féminin) diverge alors de la possibilité d’un apaisement chrétien (Choeur masculin). C. Dubois bénéficie de l’intime connaissance de Britten pour la typologie de ténor (celle du compagnon Pears), qui peut tout exprimer, mais également de son expérience antérieure du rôle de l’enfant dans Le Tour d’écrou. Tantôt elfe bondissant, tantôt torturé au torse ensanglanté, l’acteur à métamorphoses n’oublie jamais la ligne de chant loquace dont Britten dote ce rôle central. Tragédienne empreinte de noblesse, M.-L. Garnier brille par son expressivité tantôt sensuelle dans le quatuor des femmes (I, sc. 2), tantôt hiératique, tout en maîtrisant les envolées lyriques que Britten confie au rôle dans les ensembles : quel timbre corsé !

En Lucrèce, la mezzo soprano Agnieszka Rehlis développe le lyrisme fiévreux d’une femme rêvant au désir la nuit du viol (ambivalence qui provoque un certain malaise …), puis la volonté farouche de s’octroyer le châtiment de « catin romaine » face à son époux aimant. La largeur du timbre dans le médium-grave et l’assise de l’émission sont sans faille. Torturé par son appétit sexuel, le baryton australien Duncan Rock (Tarquin) parvient à traduire la sourde montée du désir au fil des scènes. Manifestement plus persuasif dans le chant rageur (1er acte) que dans le face à face avec l’incorruptible Lucretia.

Il n’y a pas de « second rôle » dans cet opéra de chambre si polyphonique. Les deux généraux romains développent une véhémence vocale dans le tableau masculin initial. Timbre de métal sombre pour la basse Dominic Barberi (Collatin), dont la richesse en harmoniques sied au soutien émouvant (pianissimo) qu’il adressera ensuite à sa femme abusée. En Junius, Philippe-Nicolas Martin incarne la virilité toxique (le jaloux qui attise la bestialité de Tarquin), par sa vocalité et son engagement physique. La mezzo Juliette Mars (nourrice Bianca) assure une belle intensité dramatique par la chaleur du timbre et l’écoute des partenaires. Son acolyte, Céline Laborie (la suivante Lucia), est dotée d’un soprano finement ourlé et idéalement juvénile pour leur duo des fleurs (2e acte, sc. 2). Enfin, les huit artistes assurent des ensembles vocaux d’une haute tenue, dont le Quatuor féminin (1er acte), le Quatuor a cappella (2e acte) et le sextuor conclusif succédant à la mort de l’héroïne.

Une longue ovation a accueilli les artistes lors du soir de première (23 mai). Nous ne pouvons qu’inciter les amateurs d’opéra à suivre l’une des représentations suivantes : 26, 30 mai à 20 h, 28 mai à 15 h. Une suggestion pour votre journée toulousaine : visiter la riche exposition « La fabrique de l’Opéra du Capitole » au Couvent des Jacobins (jusqu’au 24 septembre).

Lucrèce : Agnieszka Rehlis,

Tarquin : Duncan Rock

Collatin : Dominic Barberi,

Junius : Philippe-Nicolas Martin,

Bianca : Juliette Mars,

Lucia : Céline Laborie,

Chœur masculin : Cyrille Dubois,

Chœur féminin : Marie-Laure Garnier,

Orchestre national du Capitole, dir. Marius Stieghorst

Mise en scène : Anne Delbée,

Collaboration artistique : Émilie Delbée,

Décors : Hernán Peñuela,

Costumes : Mine Vergez,

Collaboration artistique : Marie-Christine Franc,

Lumières : Jacopo Pantani

The Rape of Lucretia (Le Viol de Lucrèce)

Opéra de Benjamin Britten en deux actes sur un livret anglais de Ronald Duncan d’après André Obey. Créé le 12 juillet 1946 au Festival de Glyndebourne.

Représentation du 23 mai 2023, Capitole de Toulouse