Nous ne rentrerons pas ici dans la « querelle » du moment où chacun discourt pour savoir qui, de la mise en scène historiquement informée ou de la vision moderne, à raison. Plus que la mise en scène d’ailleurs, c’est la scénographie qui interroge souvent, la première étant surtout une mise en branle savante des interactions entre des personnages qui se jouent des époques et des lieux.

Que Cendrillon soit serveuse dans une cafétéria, pourquoi pas ? Que les cendres se transforment en produit à récurer le sol, on comprend l’idée. Que Cenerentola chante son rondo final entourée de seaux et de gants Mapa jaunes, on pourra toujours, comme le suggère un spectateur, fermer les yeux et se contenter d’écouter une Marina Viotti pétillante. On pourrait, c’est vrai, mais pourquoi le devrait-on ? Qu’importe le flacon paraît-il, pourvu qu’on ait l’ivresse. Ce soir, le flacon a fait mentir le dicton. La mise en scène de Damiano Michieletto aura presque réussi à faire pâlir le feu d’artifice vocal tant attendu.

Cenerentola n’est plus vraiment le conte de fée inventé par Charles Perrault. Rossini et son librettiste Jacopo Ferreti ne s’encombrent ni de souris couturières, ni de citrouille-carrosse ni de pantoufle de verre[1]. L’enchantement fait place à une sentimentalité plus en accord avec les appétences de ce début de XIXe siècle (À lire à ce sujet, la très intéressante présentation de Vincent Borel dans le programme de salle).

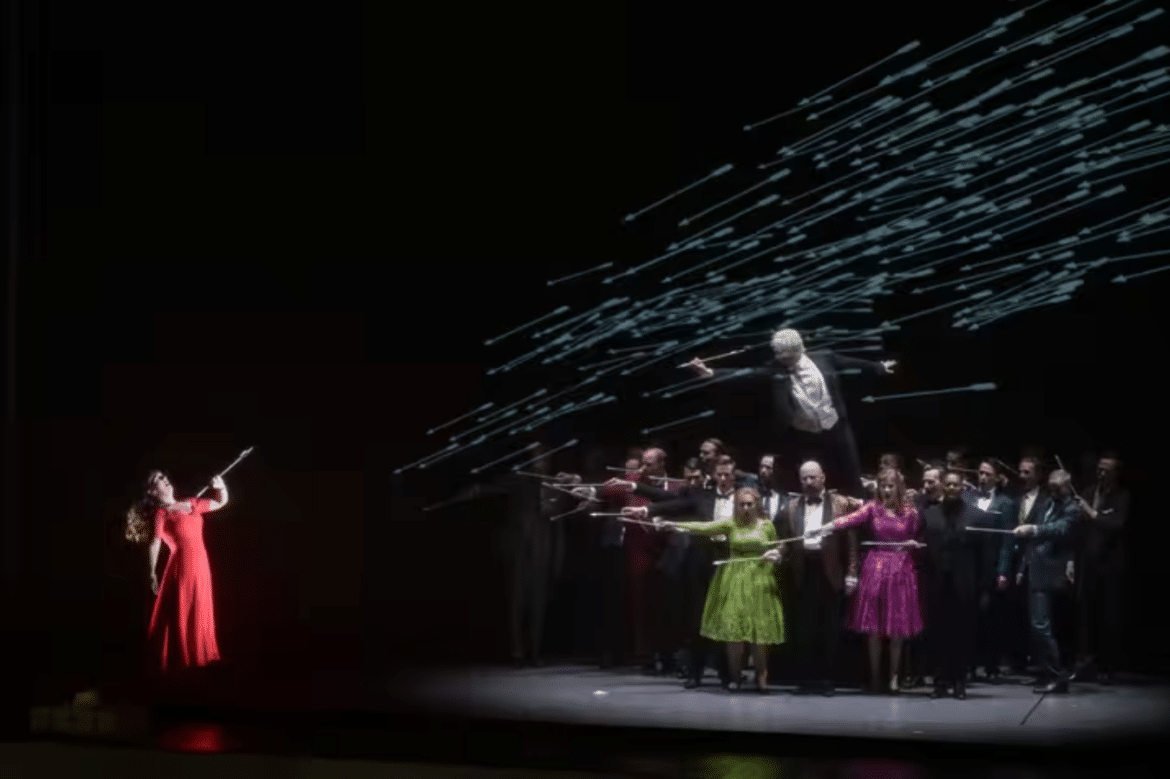

Pourtant, un peu de magie, un brin de poésie, un soupçon de charme auraient été plus que bienvenus dans une histoire où le bon sentiment le dispute, il est vrai, à la cruauté humaine mais qui ne demande peut-être pas autant de sécheresse visuelle. Certes, la scénographie de Paolo Fantin ne manque pas d’inventivité tels les mouvements des décors, les tables suspendues, les jeux de trappes ou la fracassante entrée d’une berline au travers d’une vitrine qui soulèvera les applaudissements du public. Pour le reste, rien n’émerveille vraiment et ce ne sont pas les quelques jolis effets de lumières d’Alessandro Carletti ou les costumes tristement colorés d’Agostino Cavalca qui sauveront la mise.

——————————————————–

[1] Comme l’écrit Perrault, et non pas de « vair », même si on lit cette orthographe un peu partout, y compris… dans le programme de salle.

La mise en scène de Damiano Michieletto est reprise ici par Elisabetta Acella. On ne sait si l’originale était plus ébouriffante que la copie mais la direction d’acteur manque souvent de rythme et on se sera surpris à s’ennuyer une bonne partie de la première partie jusqu’à l’arrivée de Don Ramiro. Un comble chez Rossini. Du rire, il y en aura très peu au cours de la soirée. Pour ce qui est de l’émotion, on la cherche encore. Seule une légère tristesse nous étreindra de constater que cette mise en scène oblitère presque l’expression des talents vocaux réunis sur scène.

Marina Viotti est une très belle Angelina. La mezzo-soprano maîtrise la partition avec intelligence et inventivité. La voix se déploie sans efforts, les couleurs sont savamment dosées. Son personnage peine pourtant à se dessiner clairement, à passer la rampe et à nous embarquer dans ses joies, ses peines ou ses tourments. Choses qu’elle ne manquera sûrement pas de faire dans une autre production.

À ses côtés, Levy Sekgapane est Don Ramiro qui ne manque pas de charme. Son Prince est d’un naturel confondant, joliment plébéien en faux serviteur. Seule la noblesse des oripeaux princiers le trouve à cours d’imagination interprétative. Le ténor semble prendre un réel plaisir à se jouer de l’écriture rossinienne et nous en ferons de même à l’écouter.

Le Dandini d’Edward Nelson manque parfois d’abattage et le chant syllabique le met quelque peu à l’épreuve. Comme Levy Sekgapa, on peine à distinguer le faux-prince du vrai-serviteur. Une direction d’acteur plus incisive aurait sûrement pu remédier à ce manque.

Alice Rossi et Justyna Olow s’acquittent honnêtement de leurs rôles de belles-sœurs qu’on aurait souhaité plus piquantes, pour ne pas dire garces. Justyna Olow fait montre d’une jolie rondeur de voix qu’on ne demande qu’à réentendre dans des rôles plus conséquents.

Dans sa Cenerentola, Rossini a réservé aux deux clefs de fa les plus graves ses pages peut-être les plus inspirées et qui demandent une puissance, une expressivité et une souplesse vocale de tous les instants. De puissance, Peter Kálmán et Alexandros Stavrakakis ne manquent pas. Le Don Magnifico du premier, histrion violent, surcharge de temps à autre la ligne vocale mais le personnage est bien campé. Alexandros Stavrakakis est un Alidoro souvent émouvant de voix et de jeu. C’est à lui que la mise en scène de Damiano Michieletto réserve ses seuls moments poétiques.

Dans la fosse d’orchestre, l’Orchestre Balthasar Neumann sous la direction musicale de Thomas Hengelbrock s’acquitte honnêtement de sa tâche, sans éclat particulier. Le Rossini du chef allemand est bien tenu et le fameux crescendo toujours contrôlé. La rythmique musicale maîtrisée n’évite cependant pas quelques flous artistiques dans le vivace du finale du premier acte. Mention spéciale pour le Chœur Balthasar Neumann à l’homogénéité flatteuse et à l’implication scénique de tous les instants.

Cette Cenerentola signée Damiano Michieletto n’est assurément pas un grand cru. Sa mise en scène aura presque réussi à ôter tous pétillements à ce Rossini. Quand le flacon calme l’ivresse…

Angelina : Marina Viotti

Clorinda : Alice Rossi

Tisbe : Justyna Ołów

Don Ramiro : Levy Sekgapane

Dandini : Edward Nelson

Don Magnifico : Peter Kálmán

Alidoro : Alexandros Stavrakakis

Orchestre Balthasar Neumann

Chœur Balthasar Neumann

Direction musicale : Thomas Hengelbrock

Mise en scène : Damiano Michieletto

Scénographie : Paolo Fantin

Costumes : Agostino Cavalca

Lumières : Alessandro Carletti

Vidéo : Roland Horvath / rocafilm

Chorégraphie : Chiara Vecchi

La Cenerentola

Dramma giocoso en deux actes de Gioachino Rossini, livret de Jacopo Ferretti, créé au Teatro Valle de Rome le 25 janvier 1817.

Représentation du mercredi 11 septembre 2023, Théâtre des Champs-Élysées (Paris)