Tosca à l’Opéra de Dijon

C’est désormais une tradition bien établie : chaque saison, Dominique Pitoiset signe la mise en scène d’un grand titre du répertoire et essaye d’en renouveler l’approche en lui imposant une profonde relecture dramaturgique. Après d’inégaux Cosi fan tutte et Armide chroniqués dans ces pages, c’est au tour de Tosca d’être revisitée dans un spectacle qui l’oblige à se confronter à ses blessures d’enfance.

Ils étaient sept

La récente disparition de Bernard Pivot et la libération salutaire de la parole féminine sur les abus sexuels ont remis en lumière une archive télévisée de 1990 qu’il est aujourd’hui impossible de visionner sans éprouver un certain malaise… Tandis qu’un aréopage d’invités goguenards ricane à l’énoncé de la liste des conquêtes féminines dont se prévaut Gabriel Matzneff venu faire la promotion de son dernier roman, la voix dissonante de Denise Bombardier fait soudain souffler une salutaire bourrasque d’indignation sur le plateau d’Apostrophe. Évoquant les victimes de la pédophilie, l’essayiste canadienne trouve des mots d’une extrême justesse : « Comment s’en sortent-elles ces petites filles après coup ? Moi je crois que ces petites filles sont flétries, et la plupart d’entre elles flétries peut-être pour le restant de leurs jours ».

En choisissant de mettre en scène Tosca en point d’orgue de sa troisième saison à la tête de l’Opéra de Dijon, Dominique Pitoiset choisit précisément de faire le récit d’une flétrissure originelle et du long chemin de croix que constituent les années d’après, même lorsque la petite fille autrefois abusée est devenue femme et diva. Ni le talent, ni la notoriété ne réparent jamais les blessures de l’enfance : cette Floria Tosca est donc devenue, en avançant en âge, une artiste perpétuellement inquiète, jamais rassurée, les sens en alerte permanente et d’une jalousie maladive à cause de la peur panique que lui inspire la cruauté dont certains hommes sont capables envers les femmes.

Dominique Pitoiset n’est pas le seul à compatir avec les souffrances de cette Tosca. Sa réécriture dramaturgique du chef d’œuvre de Puccini lui fait imaginer un prologue de quelques minutes au cours duquel, dans un immense hangar sombre encombré de chaises empilées, sept chanteurs d’opéra arrivent les uns après les autres, étonnés et ravis de se rencontrer dans ce lieu incongru. Comme les protagonistes du roman Ils étaient dix d’Agatha Christie, ces chanteurs ont tous reçu le même courrier et ont été convoqués par la même personne dont la voix, soudain, déchire le silence. L’instigateur de ce mystérieux rendez-vous est le mari d’une diva brisée qui souffre d’une forme de démence paranoïaque se traduisant par des apparitions qui la hantent et la consument à petit feu. Pour la guérir de cette torpeur et la confronter salutairement à ses peurs, le mari propose aux sept chanteurs une expérience extrême : accepteront-ils de chanter avec elle la partition de Tosca sans jamais s’interrompre ? Si oui, la chanteuse pourrait peut-être conjurer définitivement ses démons. Un échange de regards et quelques gestes d’assentiment disent immédiatement que les sept chanteurs acceptent de participer à cette thérapie de choc et la représentation de Tosca peut enfin commencer.

À partir de ce postulat, Dominique Pitoiset construit sa mise en scène comme une succession d’épreuves et de réminiscences auxquelles est confrontée la diva de la première jusqu’à la dernière note de la partition sans presque jamais quitter la scène. Bien avant ses imprécations « Mario ! Mario ! Mario ! », Floria Tosca arrive sur le plateau en diva fantomatique et surmenée, le regard dissimulé derrière d’épaisses lunettes de soleil. L’élégantissime manteau de drap blanc à la coupe impeccable, la robe rouge dans le goût de la modiste Biki, les escarpins vernis et les bras chargés d’une gerbe de fleurs… tout rappelle la silhouette de Callas dont les yeux noirs et le teint hâlé convenaient idéalement à Tosca. Tout au long du spectacle, d’autres détails font inconsciemment se superposer le personnage de la diva paranoïaque et celui de Maria Callas, comme cet immense piano à queue qui occupe le centre de la scène au troisième acte et qui trônait dans le salon de l’appartement du 36, avenue Georges-Mandel, surchargé de partitions et de vieux clichés saisis aux heures lumineuses de la carrière de la Divine.

Si l’idée de départ de cette dramaturgie séduit, très rapidement, comme souvent dans le travail de Dominique Pitoiset à l’opéra, le spectacle s’enlise dans sa propre complexité et perd progressivement de son intelligibilité.

À la fin du deuxième acte, la diva assassine-t-elle réellement le chanteur qui interprète Scarpia ou s’agit-il d’un meurtre de théâtre ? Et puisque l’opéra s’achève sans que Floria Tosca ne se précipite en bas des murailles du château Saint-Ange, quel sens donner à son évanouissement au bord de la fosse d’orchestre ? La diva est-elle finalement guérie de ses démons à l’issue du spectacle ou bien cette expérience traumatique a-t-elle eu raison d’un cœur fatigué et lassé de vivre dans le ressassement de la flétrissure originelle ? Un cercueil en fond de scène laisserait à penser que la chanteuse a succombé ; à moins qu’il ne s’agisse de celui de Mario… À trop brouiller les pistes, la mise en scène de Dominique Pitoiset perd définitivement le spectateur qui finit par s’interroger lui-même sur la nécessité de plaquer sur Tosca les débats du moment sur les violences faites aux femmes.

Mais malgré ces défauts, force est de reconnaître au spectacle dijonnais une force inouïe et la création d’images d’une beauté absolue. Parmi celles-ci, on retiendra d’abord que c’est directement sur le visage de Floria que Cavaradossi peint les traits de la Madeleine, comme pour mieux nous faire comprendre que la diva vit comme une souffrance d’être une femme du sud, brune et sexuée, et qu’elle rêverait d’avoir la blondeur virginale des femmes que les hommes respectent. L’image de Tosca assise sur le canapé de l’appartement de Scarpia, coincée entre Sciarrone, Spoletta et le chef de la police romaine, est elle-aussi saisissante : elle dit tout de la sensation d’étouffement que ressentent les femmes dans un monde patriarcal et machiste.

Les plus beaux moments de la représentation restent cependant ceux qui livrent la clé du malaise de la diva et reconstituent sa flétrissure originelle. Dominique Pitoiset traite le début du troisième acte comme le flash-back fondateur du drame : dans un pensionnat religieux, la jeune Floria Tosca est invitée à faire la démonstration de son talent de chanteuse en interprétant les couplets « Io de’ sospiri » devant un vieux prélat de passage. Séduit par la voix et la beauté angélique de cette enfant, l’évêque lui fait cadeau d’un bijou et la presse un peu trop fort contre lui pour que cette étreinte ne présage pas d’attouchements plus ambigus. Ce prélat prédateur est aussi celui qu’on retrouve au cœur de la grande scène du Te Deum – incontestablement l’image la plus forte du spectacle – à la manière d’une réminiscence de Fellini Roma. Renonçant à la reconstitution maniaque et historisante d’une procession romaine, Dominique Pitoiset traite le final du premier acte comme une vision hallucinée : dans d’épaisses vapeurs d’encens, on aperçoit l’évêque, vêtu d’or, mitre en tête et crosse en main, hypnotisé par la petite Floria qui danse innocemment autour de lui. Le corps parcouru de spasmes – désir ou sénilité ? – l’évêque se dresse de sa cathèdre et s’approche à pas hésitants de la diva devant laquelle il s’agenouille, en vénération, comme devant une apparition de la Madone. Terrassé par tant de beauté, vaincu par son désir concupiscent, le prélat finit par s’effondrer tandis que l’enfant vient s’asseoir sur son cadavre, comme une victoire de la vertu sur le vice.

Quelques mois après la publication du rapport sur les abus commis au sein de l’Église catholique, la mise en scène de Dominique Pitoiset ne dénonce rien d’inédit et peut même sembler enfoncer des portes ouvertes. Il n’en reste pas moins qu’associée aux élégants costumes de Nadia Fabrizio et aux belles lumières de Christophe Pitoiset, elle imprime durablement la rétine du spectateur et sait créer chez lui un sentiment profond de malaise et d’empathie pour la petite fille flétrie devenue diva malgré elle.

Tosca diva

S’il est un talent qu’on ne peut dénier à Dominique Pitoiset, c’est celui de savoir composer des distributions qui, à chaque fois, contribuent un peu plus à forger la réputation d’excellence de la scène lyrique dijonnaise.

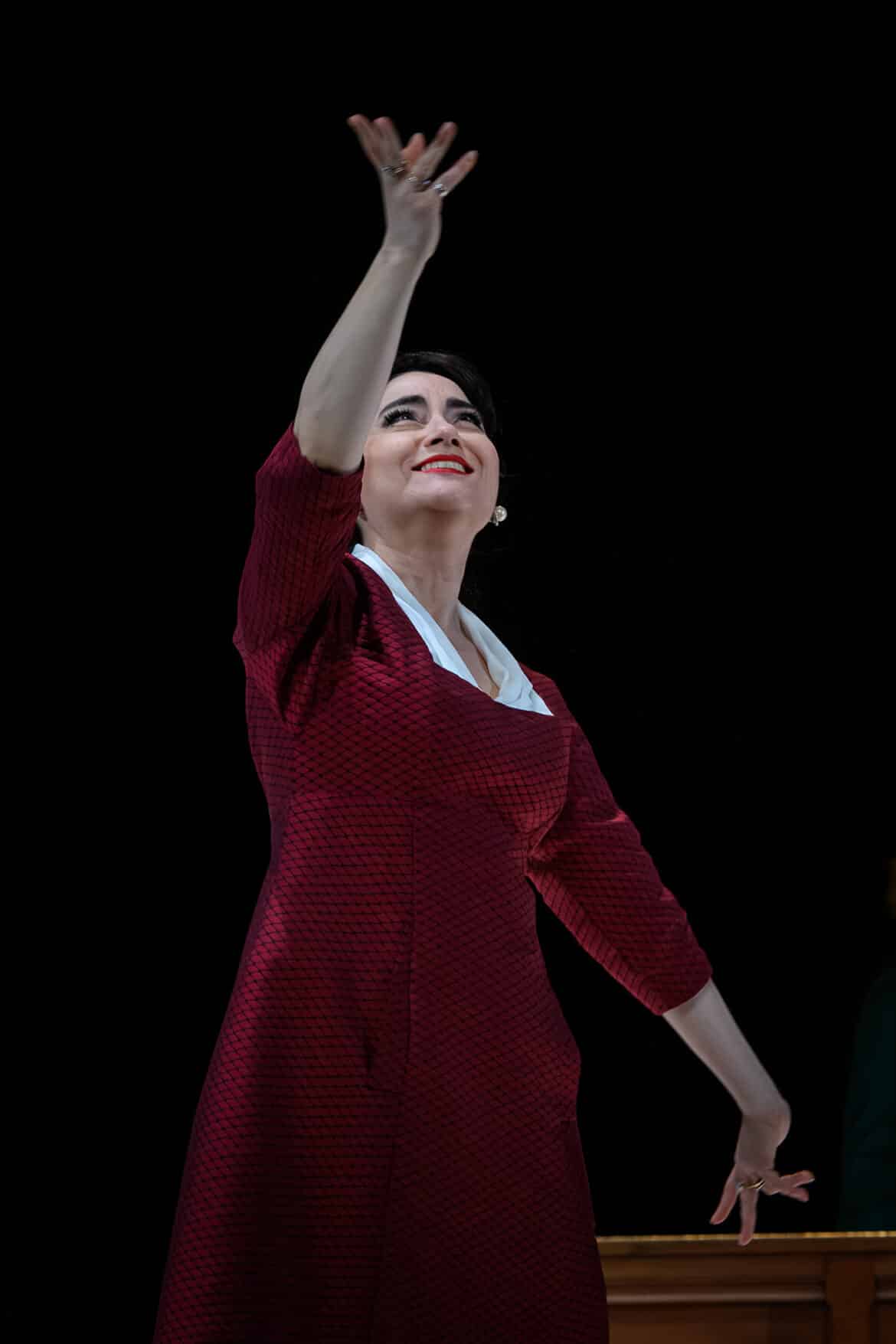

On se consumait d’impatience d’entendre enfin en France la Floria Tosca que Monica Zanettin a déjà tant chanté à Bruxelles, en Allemagne (Kassel, Leipzig, Berlin), à Naples, à Rome et aux arènes de Vérone… et force est de reconnaître que les moyens vocaux de cette artiste sont exactement ceux qui conviennent à Puccini. Sans jamais chercher à singer l’une de ses glorieuses devancières, Monica Zanettin chante Tosca avec une désarmante facilité et une extrême modernité. À la diva old school campée sur ses escarpins, elle n’emprunte effectivement que le plumage mais sait délivrer un ramage maîtrisé assorti de vraies qualités de tragédienne. D’une opulente beauté, le timbre de la soprano italienne possède à la fois l’ampleur, la ductilité et la puissance de projection qui lui permettent de faire une totale confiance à son instrument et de se concentrer sur l’incarnation dramatique de son personnage. Incandescente dans le duo d’amour du premier acte puis dévorée d’angoisses dans son long affrontement avec Scarpia, Monica Zanettin a encore toute la lucidité nécessaire pour livrer un « Vissi d’arte » anthologique, moment suspendu dans le silence recueilli de l’immense vaisseau de l’auditorium de Dijon.

Donnant la réplique à une Tosca expérimentée, Jean-François Borras aborde, lui, pour la première fois le rôle de Mario Cavaradossi. Il est toujours prématuré de déduire des jugements définitifs d’une prise de rôle mais il se pourrait bien que nous tenions là un des meilleurs titulaires français de Mario. Du peintre romain gagné par les idées voltairiennes, le ténor originaire de Grenoble possède en effet le timbre solaire, la technique solide et l’engagement dramatique nécessaire pour rendre immédiatement crédible son interprétation. Si les imprécations « Vittoria ! Vittoria ! » sont attaquées un ton trop bas pour claquer comme elles le devraient, le lamento du dernier acte est abordée sans pudibonderie et touche droit au cœur : douce et dorée comme le miel, sa voix convient idéalement à la palpitation qui sourd des paroles de « E lucevan le stelle » et saisit d’émotion le spectateur.

Dernier des trois principaux protagonistes de Tosca, Dario Solari impressionne lui-aussi par l’intensité qu’il insuffle à son interprétation du baron Scarpia. À rebours d’un Tito Gobbi dont l’œil charbonneux et les rictus grimaçants traduisaient la dimension méphistophélique du personnage, le baryton uruguayen compose un Scarpia pondéré, d’un sadisme glacé qui ne s’exprime jamais par la grandiloquence. Ce que le timbre ne possède pas en noirceur, Dario Solari le contrebalance par une précision du mot, de la nuance, qui fait de son Scarpia un aristocrate décadent et froid. « Va, Tosca » et la scène du Te Deum sont un des sommets de la représentation dijonnaise : sans verser dans le vérisme putassier, Dario Solari y démontre un cynisme et une impudeur qui glaceraient le sang si – dans la réécriture dramatique de Dominique Pitoiset – Tosca n’avait pas davantage à craindre du clergé que du chef de la police romaine.

Autour de ce brelan d’as, Dijon est parvenu à réunir une troupe de comprimari qui, tous, endossent avec aplomb les petits rôles qui leur ont été confiés. Sulkhan Jaiani impressionne par la noirceur du timbre et l’aisance avec laquelle il délivre le rôle d’Angelotti : on aura plaisir à retrouver cet artiste géorgien lorsqu’un théâtre français aura l’intelligence de le programmer dans un rôle plus consistant. Le sacristain trouve en Marc Barrard un chanteur capable d’apporter à la fois crédibilité et roublardise à ce personnage d’ecclésiastique gaffeur. Ils ne sont pas si nombreux les artistes lyriques qui sont capables aujourd’hui d’incarner intelligemment ce qu’on appelait autrefois des rôles de caractère ; il ne faut donc pas bouder son plaisir lorsqu’on en découvre un !

Grégoire Mour et Yuri Kissin, dans des styles très différents, incarnent aux côtés de Dario Solari ses sbires fidèles comme des chiens d’arrêt. Vêtu d’un costume anthracite à la coupe ringarde mais doté d’un baryton sonore, le second peine un peu à exister tant c’est Gégoire Mour qui accroche la lumière du plateau et incarne un Spoletta vif comme un diablotin. Rase-pet de cuir sur les épaules, capable d’enjamber le canapé du deuxième acte avec une souplesse féline, ce jeune artiste possède un timbre de ténor idéal pour chanter les méchants de mélodrame ou les héros de Jacques Offenbach. Issu des rangs du Chœur de l’Opéra de Dijon, le vénézuélien Jonas Yajure assume crânement les quelques répliques du geôlier au dernier acte ; sa voix sonore et bien timbrée éveille la curiosité et justifie la confiance que le chef de chœur Anass Ismat place régulièrement en lui.

Principalement sollicités dans le premier acte, les artistes du Chœur de l’Opéra de Dijon et les jeunes gosiers de la Maîtrise de Dijon ont bénéficié d’une préparation rigoureuse. Lorsqu’ils entonnent à l’unisson « Te aeternum Patres omnis terra veneratur », ils sont assurément au niveau des meilleurs chœurs opératiques de France.

En fosse, pour défendre cette conception de Tosca qui place la libération de la parole des femmes au cœur de la dramaturgie, c’est à une cheffe sud-américaine qu’est confiée le soin de diriger les forces de l’Orchestre Dijon Bourgogne. Comme à son habitude, la pâte orchestrale de la phalange dijonnaise est d’une extrême beauté : le frémissement des cordes, la rigueur des cuivres et des vents, disent beaucoup du plaisir que les musiciens de l’orchestre ont à faire de la musique tous ensemble. Les accords magistraux qui ouvrent la partition et tout le premier acte jusqu’à l’entrée en scène de Scarpia font d’abord craindre une interprétation très froide – presque clinique – de la musique de Puccini. Pendant tout le grand duo d’amour, Débora Waldman donne effectivement le sentiment de chercher à retenir son orchestre, comme si elle craignait les épanchements mélodiques trop sirupeux et les points d’orgue trop tonitruants. Mais, au fil de la représentation, elle trouve assez rapidement le juste équilibre entre la fosse et le plateau et laisse alors se déployer toute la somptuosité de la palette orchestrale puccinienne. La pantomime après le meurtre de Scarpia, et plus encore l’introduction pastorale du dernier acte, sont sous la baguette de la cheffe des moments de pure beauté musicale : le carillon des églises romaines au petit matin est restitué de manière quasi impressionniste tandis que les pupitres des cordes ont l’éclat des lueurs de l’aube sur les monts Albains.

Au rideau final, c’est une franche et sonore ovation qui accueille en bord de plateau l’ensemble de la distribution, Débora Waldam et même Dominique Pitoiset qui parait un instant étonné que sa Tosca ne suscite aucun tollé parmi le public bourguignon. Inaboutie, bancale et même un peu convenue dans sa énième dénonciation des abus sexuels de l’Église, cette ultime production lyrique de la saison dijonnaise est en effet sauvée in extremis par l’excellence de son exécution musicale. Cent ans après sa disparition en 1924, le Maestro Puccini a toujours le dernier mot et la partition de Tosca démontre encore une fois qu’elle est plus forte que les élucubrations dramatiques auxquelles certains cherchent à la confronter.

Floria Tosca : Monica Zanettin

Mario Cavaradossi : Jean-François Borras

Le baron Scarpia : Dario Solari

Cesare Angelotti : Sulkhan Jaiani

Un sacristain : Marc Barrard

Spoletta : Grégoire Mour

Sciarrone : Yuri Kissin

Tosca enfant : Émilie Richard

Un geôlier : Jonas Yajure

Orchestre Dijon Bourgogne, Chœur de l’Opéra de Dijon, Maîtrise de Dijon, dir. Débora Waldman

Chef des Chœurs : Anass Ismat

Mise en scène : Dominique Pitoiset

Scénographie : Edoardo Sanchi

Costumes : Nadia Fabrizio

Lumières : Christophe Pitoiset

Tosca

Opéra en trois actes de Giacomo Puccini, livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica d’après la pièce de Victorien Sardou, créé au Teatro Constanzi à Rome le 14 janvier 1900.

Auditorium de Dijon, représentation du dimanche 12 mai 2024