Strauss, Der Rosenkavalier, Scala de Milan, 25 octobre 2024

Reprise du spectacle d’Harry Kupfer, magnifié par l’interprétation du rôle-titre par Krassimira Stoyanova et la superbe direction de Kirill Petrenko.

Tempus fugit...

« Le souvenir d’un souvenir », l’expression lue à propos d’un tableau dans l’exposition Edvard Munch à Milan, peut également convenir au Rosenkavalier qui valut à son compositeur le titre de “citoyen d’honneur” de Vienne après sa création viennoise en 1911. Qu’exprime en effet Der Rosenkavalier, sinon le regret du temps qui passe inexorablement, non seulement pour les personnages de la pièce, mais aussi pour une époque, celle de Vienne comme capitale d’un empire qui allait bientôt s’effondrer, d’une époque heureuse et irrémédiablement perdue, d’une civilisation qui allait être transformée par la Grande Guerre ?

« Le temps, chose étrange », dit Marie-Thérèse à son Quinquin, tandis qu’à l’orchestre, célesta et harpes font tinter les carillons d’une horloge imaginaire mais inexorable. « Mais comment est-il possible que j’aie été la petite Resi, et qu’un jour je devienne une vieille dame… », s’était-elle exclamée peu de temps auparavant devant le miroir (comme la comtesse des Noces de Figaro chantant le “Dove sono…”, au cours d’une journée qui, après une nuit d’amour avec le jeune Octave, avait mal commencé, avec le coiffeur qui l’avait “vieillie”…

Der Rosenkavalier revient à la Scala pour la dixième fois : la première a lieu en mars 1911, cinq semaines après celle de Dresde. À Milan, les noms de Valzacchi et Annina furent remplacés par ceux de Levantins Rys-Galla et Zephira, car le fait que les deux comploteurs soient italiens avait choqué le public – Hofmannsthal n’avait pas de scrupules « politiquement corrects » en faisant dire à la Maréchale : « Je ne suis pas un général napolitain » pour donner l’exemple d’une fermeté inébranlable, ou au majordome : « Ceux de Lerchenau se sont gorgés d’aquavit et se jettent sur les serviteurs, vingt fois plus barbares que les Turcs et les Croates ! », ou encore, au baron Ochs : « Sommes-nous en France ? ou au milieu des Huns ? », pour réclamer le rétablissement de l’ordre au troisième acte, alors qu’il fait l’objet de moqueries.

Coup de foudre pour Kirill Petrenko !

Au siècle dernier, il y eut six autres productions à la Scala, dont une en 1952 avec Karajan et Schwarzkopf, qui revenint avec Böhm en 1961, et en 1976 avec Carlos Kleiber (Sophie était Lucia Popp). Au cours de notre siècle, il y a eu la production de 2003 de Jeffrey Tate et Pier Luigi Pizzi, celle de 2011 de Jordan/Wernicke et celle de 2016 de Mehta/Kupfer venant de Salzbourg, aujourd’hui reprise avec la même Maréchale (Krassimira Stoyanova) et le même Baron Ochs (Günther Groissböck). Kirill Petrenko fait ses débuts à la tête de l’orchestre maison, et c’est un véritable coup de foudre entre le public milanais et le chef principal du Berliner Philharmoniker. Né en URSS mais arrivé en Autriche à l’âge de dix-neuf ans, Petrenko se forme à Vienne à la Volksoper et fait ses débuts dans l’opérette Ein Walzertraum d’Oscar Straus, déployant déjà sa légèreté de touche inégalée que l’on retrouve aujourd’hui dans les valses du Strauss du vingtième siècle : celles ineffablement « mozartiennes » du premier acte et celle plus populaire du troisième, empruntée à Dynamiden-Walzer de Josef Strauß, hommage affectueux de Richard à la glorieuse famille des valses viennoises, dans une émouvante sublimation de cette culture.

L’introduction par laquelle s’ouvre Der Rosenkavalier se fait heureusement rideau fermé, ce qui nous permet d’imaginer ce que Petrenko suggère par sa direction : une nuit d’amour passionnée, peinte par des envolées orchestrales qui incarnent les exubérances du jeune homme – nous nous souvenons ici de l’ouverture de Don Giovanni – suivie d’abandons soudains correspondant aux désirs de la femme, mais aussi de petits dérèglements et de prémonitions sur la durée de leur relation. La lumière du jour est évoquée par les trilles argentés des flûtes et nous conduit au rituel du petit déjeuner apporté sur scène par le serviteur noir – que la mise en scène de Kupfer dépeint non pas comme « eine kleine Neger », un page noir, mais comme un jeune homme fringant secrètement amoureux de sa maîtresse, qui, dans le finale, ramasse le mouchoir laissé sous le banc du Prater non pas par Sophie, comme le dit le livret, mais par la Maréchale. Celle-ci remplacera probablement l’Oktavian de 17 ans par le jeune homme « bronzé » pour occuper ses journées ennuyeuses en l’absence de son mari…

Le chant conversationnel, où parole et musique sont inextricablement liées, est soutenu avec une grâce et une douceur extrêmes par l’orchestre, qui reprend, en les transformant, les thèmes de l’introduction, en les mêlant à des rythmes de valse dans le style des divertissements du XVIIIe siècle, un anachronisme délicieux qui avait pourtant irrité le public lors de la première. Sous la baguette du chef d’orchestre, les différents plans sonores s’enchaînent avec fluidité, la pulsation des thèmes est toujours variée, la langueur sensuelle, les frémissements et les palpitations trouvent une réalisation musicale parfaite. Caractérisés par un contrôle très attentif des volumes sonores, les moments vifs et grotesques où le baron Ochs est sur scène ont une tonalité ironique toujours parfaitement équilibrée. Et puis il y a l’étonnant finale, avec les deux ineffables duos des jeunes amants sur la poussière vaporeuse répandue par les cordes dont les sons s’éteignent comme par magie…

Une distribution portée par la superbe Maréchale de Krassimira Stoyanova

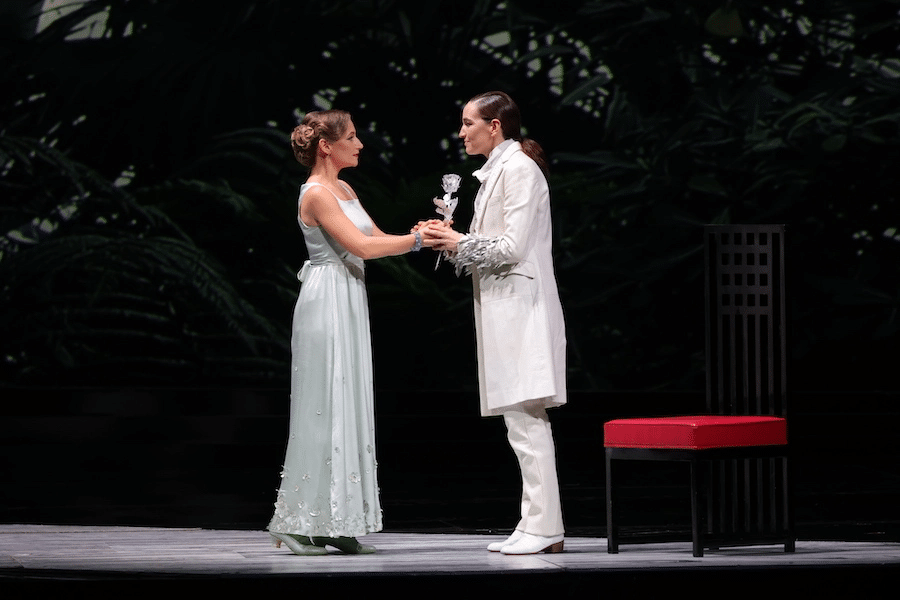

Elle l’avait chanté ici, mais aussi à Salzbourg, puis à Vienne et à Zurich : Krassimira Stoyanova est une Maréchale de grande classe, au timbre somptueux et au phrasé varié. Avec son élégante présence scénique, elle définit le personnage dans toutes ses implications psychologiques : aristocratique mais authentique et empreint de mélancolie dans le monologue poignant du premier acte ainsi que dans les phrases du finale, « J’avais donc juré de l’aimer comme il se doit, afin d’aimer aussi son amour pour une autre », révélant sa noblesse d’esprit. Sa prestation s’inscrit dans la lignée des inoubliables Maréchales qui l’ont précédée : Lisa Della Casa, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Renée Fleming…

Octavian est Kate Lindsey, une interprète intelligente et scéniquement très efficace. Habituée aux rôles travestis, la mezzo-soprano américaine évolue de manière plus que convaincante sur scène avec une vocalité personnelle et appréciable au premier acte, un peu moins au deuxième, mais bien trop maniérée lors du déguisement du troisième.

Il était également présent en 2016, et son baron Ochs avait impressionné par le choix de ne pas en faire un personnage placide, mais d’incarner ce qu’il est réellement : un Don Juan macho avec l’arrogance du noble et la rudesse des origines campagnardes. Huit ans plus tard, la basse autrichienne Günther Groissböck se révèle vocalement toujours exceptionnelle, avec de belles notes graves, et une diction idiomatiquement parfaite.

Sophie trouve en Sabine Devieilhe la voix idéale pour la grâce et l’abandon lyrique, tout comme le Faninal de Michael Kraus, tandis que Piero Pretti propose une caricature du ténor italien débitant son air pseudo-métastasien. Parmi les nombreux personnages secondaires, l’Annina de Tanja Ariane Baumgartner et le Valzacchi de Gerhard Siegel se distinguent. Si le chœur ne joue pas un grand rôle dans cette œuvre, dirigé par Alberto Malazzi, il est irréprochable.

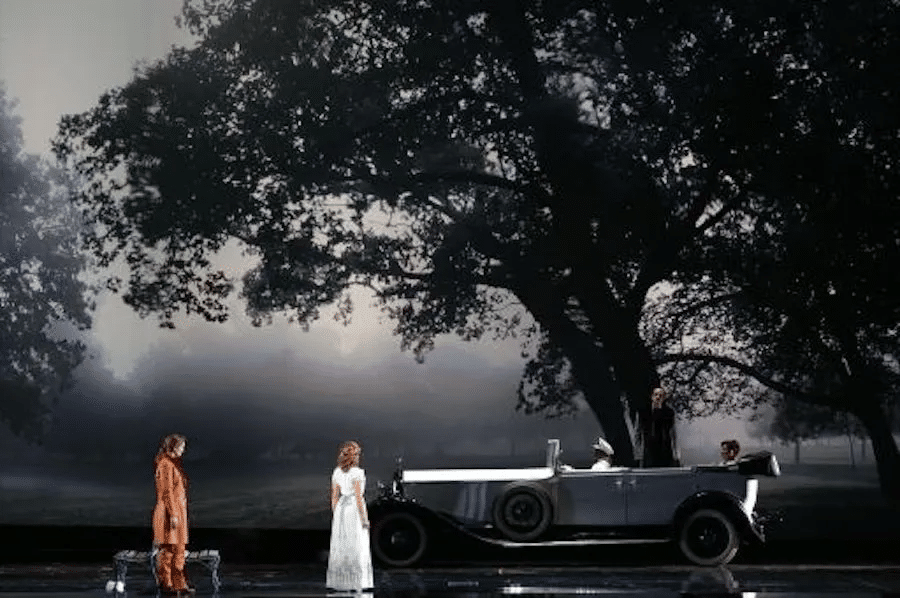

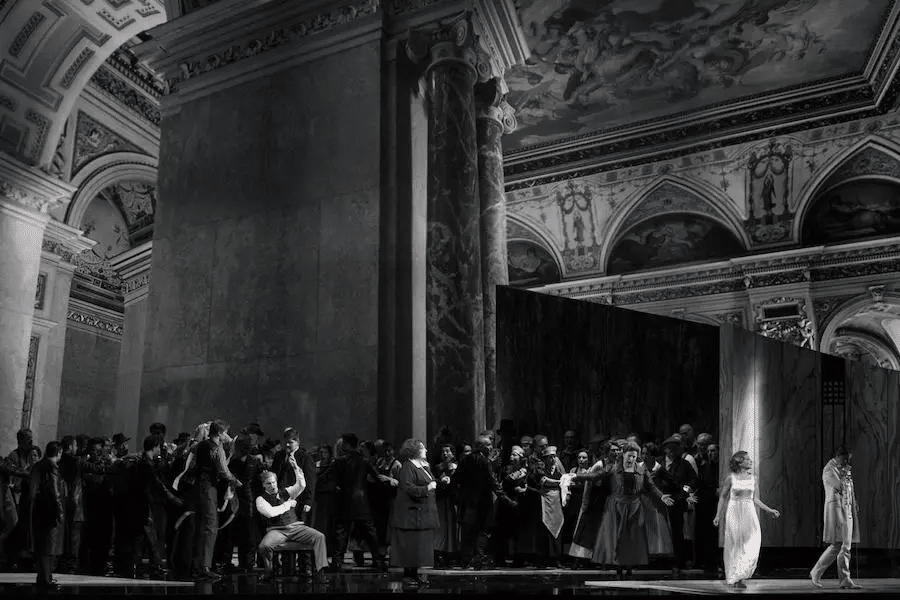

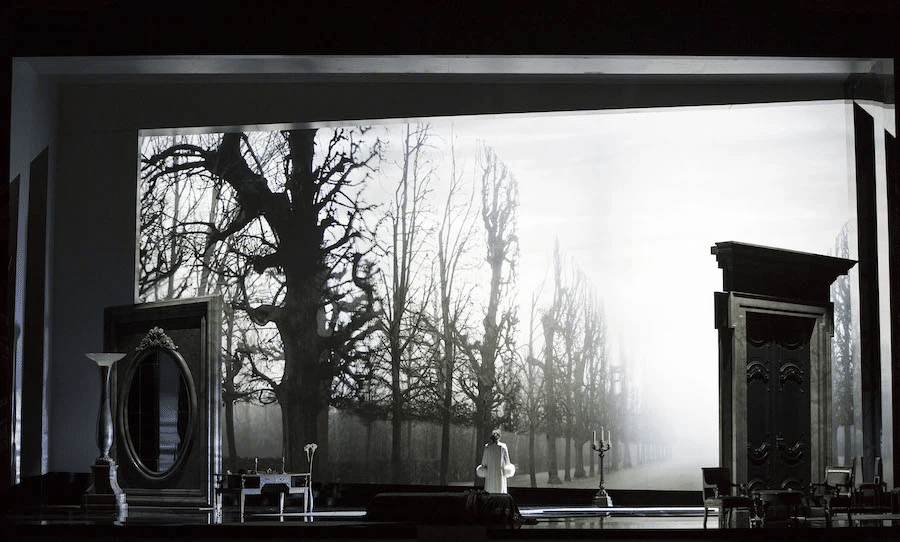

La mise en scène est donc celle de 2016. Elle est signée Harry Kupfer, et est ici reprise par Derek Gimpel, avec les décors de Hans Schavernoch, des agrandissements en noir et blanc des bâtiments les plus célèbres de la capitale autrichienne, les costumes de Yan Tax qui mêlent différentes époques, et les éclairages crépusculaires de Jürgen Hoffmann. A l’époque de sa réation, la mise en scène fut jugée épurée, élégante, débarrassée des perruques et des boucles rococo sur lesquelles les mises en scène traditionnelles s’étaient jusqu’alors concentrées, à quelques exceptions près. Après les aperçus architecturaux de la Hofburg, dont les salons sont filmés en contre-plongée comme pour exprimer le sentiment d’impuissance des personnages, s’insinuent des images de parcs brumeux et d’une avenue bordée d’arbres dans le froid de l’hiver – un paysage observé par une Maréchale en proie à ses doutes existentiels. Le Prater du troisième acte est quant à lui coloré et trop voyant. Une grande porte, un lit et un miroir, quelques chaises, un banc, une très élégante Rolls-Royce du début du XXe siècle : peu d’éléments pour définir l’opulence d’une société en déclin à une époque (celle qui précède la Grande Guerre) tout aussi instable que celle du règne de Marie-Thérèse de Habsbourg (1740-1780) choisie par Hofmannsthal pour son livret.

L’accueil des spectateurs, venus nombreux, a été très chaleureux pour tous les artistes, avec un enthousiasme particulier pour la protagoniste et le chef d’orchestre.

—————————————————————————

Die Feldmarschallin : Krassimira Stoyanova

Der Baron Ochs auf Lerchenau : Günther Groissböck

Octavian : Kate Lindsey

Herr von Faninal : Michael Kraus

Sophie : Sabine Devieilhe

Jungfer Marianne Leitmetzerin : Caroline Wenborne

Valzacchi : Gerhard Siegel

Annina : Tanja Ariane Baumgartner

Ein Polizeikommissar : Bastian-Thomas Kohl

Der Haushofmeister bei der Feldmarschallin : Haiyang Guo

Der Haushofmeister bei der Faninal : Jörg Schneider

Ein Notar : Bastian-Thomas Kohl

Ein Wirt : Jörg Schneider

Ein Sänger : Piero Pretti

Eine Modistin : Laura Lolita Perešivana

Ein Tierhaendler : Jörg Schneider

Vier Lakaien der Marschallin / Vier Kellner : Luigi Albani, Guillermo Esteban Bussolini, Andrzej Glowienka, Emidio Guidotti

Hausknecht : Giorgio Valerio

Orchestre et chœur de la Scala, dir. Kirill Petrenko

Mise en scène Harry Kupfer, réalisée par Derek Gimpel

Décors : Hans Schavernoch

Costumes : Yan Tax

Lumières : Jürgen Hoffmann

Vidéo : Thomas Reimer

Der Rosenkavalier

Opéra en trois actes de Richard Strauss, livret de Hugo von Hofmannsthal, créé à Dresde le 26 janvier 1911.

Scala de Milan, représentation du 25 octobre 2024.