Bruxelles : Madame Bovary et le Girl Power

L’héroïne de Flaubert n’avait jusqu’à présent guère inspiré les compositeurs… L’oubli est réparé grâce au musicien Harold Noben et au librettiste Michael De Cock, dont la Monnaie propose Bovary, dans une lecture féministe signée Carme Portaceli.

Flaubert à l’Opéra

Flaubert et l’Opéra, c’était jusqu’à présent essentiellement les versions signées Moussorgski, Reyer et Fénelon de Salammbô, ainsi que le célèbre épisode d’Emma Bovary assistant à une représentation de Lucie di Lammermoor à l’Opéra de Rouen. Ce sera dorénavant également Bovary, opéra d’Harold Noben sur un livret de Michael De Cock.

Le roman de Flaubert, plutôt chiche en rebondissements dramatiques, trouve sa force dans l’évocation de l’ennui et dans le portrait psychologique qu’il dresse d’une femme dévastée par un sentiment d’inadaptation au monde qui l’entoure, un sentiment de déception et de frustration par rapport aux idéaux qu’elle poursuit : sentiments qui en font un avatar tardif et teinté d’ironie du héros romantique, lui aussi souffrant cruellement de l’irréductible fossé séparant ses idéaux d’une réalité bien prosaïque. Habilement, le livret donne essentiellement la parole à Emma : aucun autre personnage du roman n’intervient verbalement, si ce n’est, ponctuellement, Charles, mais aussi Berthe, la fille d’Emma, devenue adolescente, dans ce qui à la fin de l’œuvre apparaît littéralement comme un épilogue, propos « couronnant » le discours qui précède en lui donnant son sens. Ainsi, même si les principaux événements du roman sont bel et bien évoqués (l’arrivée de Charles Bovary dans son nouveau collège, la rencontre, le mariage, Emma à l’opéra…), l’œuvre apparaît de façon judicieuse comme un quasi monologue intérieur, permettant un voyage dans la psyché tourmentée de l’héroïne.

The Future is Female !

En revanche, on est moins convaincu par la placage sur l’ouvrage d’un discours féministe assez convenu, surtout dans l’épilogue donnant la parole à Berthe : la fille d’Emma y reproche sur un ton plein d’ironie acerbe (« Très cher Flaubert »…) au romancier français d’être quasi coupable d’un féminicide, ou du moins d’avoir pris plaisir à faire mourir Madame Bovary pour la simple jouissance de produire un effet tragique : « Bien sûr, je comprends / pourquoi vous l’avez tuée. / Sans Emma punie, / sans mort à la fin, / pas de tragédie. / Beau point d’orgue, / mais quelle hypocrisie ! » La mort d’Emma n’est pourtant pas l’invention malsaine d’un auteur en quête d’effets mélodramatiques. Flaubert ne fait ici que mettre en mots un fait divers tragique, le suicide bien réel, en 1848, par absorption d’arsenic, d’une certaine Delphine Delamare, dont le mariage fut source d’une grande frustration. Il contribue ainsi, comme tant d’autres auteurs à une époque où la parole des autrices était en grande partie tragiquement empêchée, à mettre au jour les souffrances des femmes et à dénoncer le rôle subalterne auquel la société les cantonnait.

Reproche est également fait à Flaubert, dans l’épilogue, de cautionner le vernis social imposé aux femmes et aux jeunes filles de l’époque (« Ne te fâche pas. Sois gentille. Sois douce. Souris. Mais souris. Un jour viendra où nous serons nombreuses à ne plus jouer à tous ces jeux. Un jour viendra, cher Flaubert, où nous briserons le cadre »). Pourquoi pas… mais cela mène à taire le fait que c’est l’auteur lui-même qui place ces propos dans la bouche de son héroïne (« Et il fallait continuer à sourire, s’entendre répéter qu’elle était heureuse, faire semblant de l’être, le laisser croire[i] ? »), se faisant ainsi le porte-parole de la révolte d’Emma.

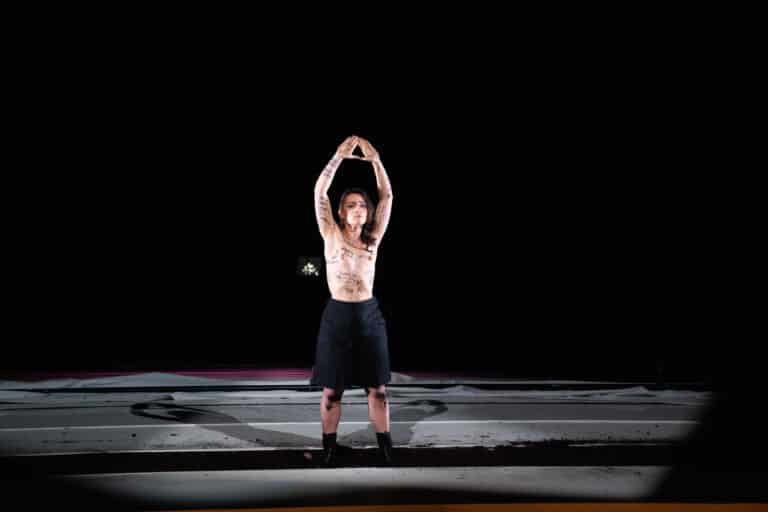

Nous sommes enfin gênés par le fait de dénier à l’auteur le droit de parler des femmes et de leurs souffrances : « Mais, très cher Flaubert, / que savez-vous finalement / des désirs et des plaisirs féminins ? » (Un message corroboré par le subtil « Pas d’utérus, pas d’opinion ! » écrit à l’encre noire sur le buste de Berthe, juste sous « Je m’en bas (sic !!) les ovaires »). Nous ne souhaitons pour notre part surtout pas museler les femmes en leur interdisant de parler des hommes, ni les hommes en leur interdisant de parler des femmes, ni les Noirs en leur interdisant de parler des Blancs, ni les hétéros en leur interdisant de parler des gays, mais croyons au contraire fermement aux vertus de la confrontation de paroles (fussent-elles incomplètes ou maladroites) et à la force d’une cause défendue par une personne qui lui est a priori extérieure.

La mise en scène de Carme Portaceli, dans une scénographie sobre de Marie Szersnovicz (dommage que le tapis roulant du premier plan, dispositif au demeurant intéressant, soit un peu bruyant…), dit de façon efficace et évocatrice les tourments traversés par le personnage éponyme, de ses espoirs à ses frustrations, de son abattement à ses velléités de révolte, avec dans les derniers scènes une belle transposition scénique des rêves brisés d’Emma lorsque s’écroulent successivement sur le sol les toiles peintes représentant les différents rêves poursuivis par l’héroïne pour faire place à un plateau vide et noir, symbole de la vacuité de sa vie et de son désespoir. La mise en scène accompagne comme il se doit le discours féministe du livret : poings levés au cours de l’épilogue, slogans (« The future is female » ) inscrits sur les tee-shirts des choristes ou la poitrine nue de Berthe – mais sans certains excès observés parfois ailleurs : Charles Bovary, ce mari dévoué et aimant mais complètement dépassé par les événements, a ainsi droit à quelques larmes au moment de la mort d’Emma (faut-il rappeler que dans le roman il meurt de chagrin après la disparition de sa femme ?), et on échappe ainsi à la vision d’un Charles jubilatoire, ricanant ou faisant un doigt d’honneur que d’autres mises en scènes ne nous auraient sans doute pas épargnée.

Et la musique ?

L’orchestre, relativement réduit (on y entend, outre les cordes, les bois par deux, un quatuor de cuivre, un percussionniste et un pianiste) est dirigé avec précision et sensibilité par Debora Waldman. La partition d’Harold Noben, tout sauf hermétique et inaccessible, est fortement évocatrice et revêt une double fonction, poétique et dramatique que l’orchestre assume pleinement, qu’il s’agisse de peindre la campagne normande d’octobre par des touches quasi impressionnistes, de se faire luxuriant pour évoquer l’arrivée de l’amour ou angoissant pour traduire de façon métaphorique l’ennui qui ronge l’héroïne (prélude de l’œuvre, ou encore quatrième scène, avec l’évocation de « l’araignée silencieuse qui tisse sa toile »). La partition se teinte aussi de couleurs ironiques et humoristiques (scène du mariage) et fait entendre certains échos de compositeurs du passé (Strauss parfois, ou Debussy, dans certaines couleurs diaphanes suspendant le temps), voire quelques citations : dès le prélude, on entend ainsi comme un souvenir lointain du « Regnava nel silenzio » de Lucia joué à la harpe (même si Emma, dans le roman de Flaubert, assiste très clairement à Lucie et non à Lucia, et que la mélodie de « Regnava nel silenzio » n’a pas été conservée dans la version française de l’opéra) : le motif de cette cavatine sera repris plus loin à la flûte, puis chanté curieusement par un chœur masculin tandis que le chant d’Emma se superposera à celui de l’héroïne de Donizetti dans une scène mettant habilement en perspective le destin tragique des deux personnages.

Trois solistes vocaux interviennent dans l’œuvre : Blandine Coulon (mezzo), Berthe à la fois forte et sensible ; Oleg Volkov (baryton-basse), ancien membre de l’Opéra national du Rhin, qui campe un Bovary touchant et convaincant dans l’expression de son incompréhension du drame se jouant devant lui. Le rôle-titre échoit quant à lui à la soprano belgo-albanaise Ana Naqe. Dans un rôle long et éprouvant, non avare de grands épanchements lyriques (fin de la scène 7 : « Un amant ! un amant ! Tout sera passion, extase et délire ! »), la chanteuse fait preuve d’une excellente préparation, d’un projection solide (surtout aux deux extrêmes de la tessiture, avec notamment de beaux graves cuivrés) mais aussi d’un engagement vocal et scénique sans faille qui lui vaut un beau succès personnel mérité au rideau final.

——————————————————-

[i] Deuxième partie, chapitre 5.

Emma Bovary : Ana Naqe

Charles Bovary : Oleg Volkov

Berthe : Blandine Coulon

Orchestre symphonique et chœurs de la Monnaie, dir. Debora Waldman

Chef des chœurs : Jori Klomp

Mise en scène : Carme Portaceli

Assistant mise en scène : Ricard Soler Mallol

Décors & costumes : Marie Szersnovicz

Chorégraphie : Ferran Carvajal

Dramaturgie : Marie Mergeay

Éclairages : Dimitry Stuyven

Bovary

Opéra un acte de Harold Noben, livret de Michael De Cock d’après Madame Bovary de Gustave Flaubert.

Bruxelles, Théâtre national, représentation du samedi 12 avril 2025, jour de la création mndiale.