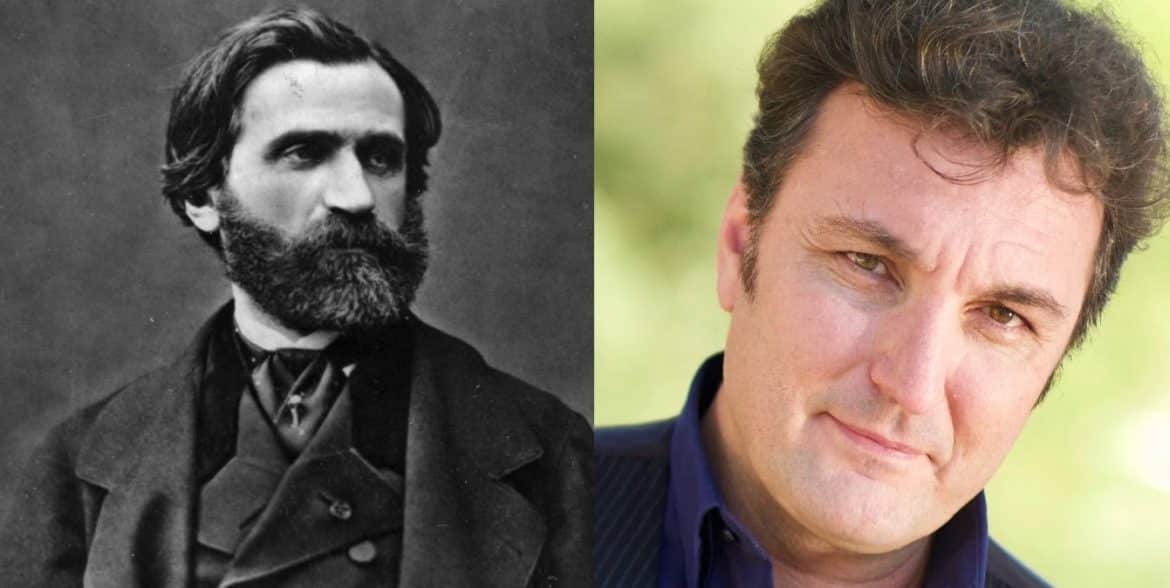

À défaut de pouvoir l’applaudir en Germont père dans La Traviata de l’Opéra de Paris, malheureusement annulée, nous avons longuement échangé avec Ludovic Tézier, qui nous a accordé une interview-fleuve : le baryton français nous dévoile son parcours, les rouages de sa tessiture de baryton verdien (ou lyrique), son amour pour Verdi et ses envies de répertoire.

Pourquoi vous être tourné vers le chant lyrique, Ludovic Tézier ?

J’avais une relation assez privilégiée avec mon père, lui-même grand amateur de musique classique et particulièrement d’art lyrique. L’imitation paternelle est évidente. J’ai très vite compris que l’art lyrique se situait peut-être encore une marche au-dessus des autres musiques que j’aimais, par l’émotion qu’elle suscite et ce qu’elle exige de pratique et de précision dans le geste. Les choses se sont donc faites naturellement, étape par étape, de manière tranquille, mais laborieuse au sens noble du terme.

Concernant votre parcours, on peut relever d’un côté une formation académique avec notamment l’École d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris, et de l’autre côté un enseignement en troupe à Lucerne et à Lyon. Qu’est-ce que vous ont apporté ces deux expériences ?

J’ai beaucoup de chance car j’ai mené les deux dans le bon ordre. La première phase que vous appelez « académique » est profondément formatrice. Quand on commence le métier de chanteur, on a besoin de grandir dans un cocon entouré de bienveillance. À ce titre, je dois mentionner ma première professeure, Claudine Duprat, qui m’a tout de suite mis sur les bons rails, auxquels je me tenais et me tiens toujours. Les années à l’École d’Art Lyrique ont été très intenses, avec des plannings chargés et des intervenants remarquables. On dit qu’un enfant qui a été beaucoup aimé est plus fort dans la vie. C’est un parallèle que je ferais : quand on a été aimé, par des gens qui vous regardent avec affection, cela ne vous rend pas arrogant contrairement à l’enfant gâté, mais plein d’amour. Cela ne vous dote pas de certitudes mais d’une force intérieure qui me semble nécessaire pour s’engager dans un métier qui peut être extrêmement passionnant et merveilleux, mais n’en reste pas moins difficile et concurrentiel.

Et l’expérience en troupe ?

J’ai là aussi eu beaucoup de chance. À Lucerne, on avait en moyenne 26-27 ans, et on tenait le répertoire ! Par la suite, j’ai rejoint la troupe de l’Opéra de Lyon où la majorité des chanteurs était issue de l’Atelier. Ces deux troupes, si différentes, étaient dirigées par des directeurs de théâtre extrêmement bienveillants : Horst Statkus à Lucerne, et Jean-Pierre Brossmann à Lyon. Quand on grandit en troupe entouré de petits copains turbulents très doués comme ce fut mon cas, et sous le regard amusé parfois de grands sages comme Jean-Pierre, on peut apprendre, développer son talent.

Pour aller dans le détail, la troupe de Lucerne m’a permis de dégrossir certains rôles qui n’étaient d’ailleurs pas forcément pour moi à l’époque, mais je m’en suis sorti ; alors que la troupe de Lyon m’a confronté à un niveau de professionnalisme encore supérieur, avec une médiatisation bien plus importante, du fait de côtoyer des noms de légende comme Sir Neville Marriner ou José van Dam que j’admirais et que j’admire encore énormément. On apprend beaucoup à côtoyer les « vrais » grands. On n’apprend pas simplement à chanter, on acquiert aussi un comportement dans le métier. Et sur scène, ces grands chanteurs, presque malgré eux, vous mettent en valeur : si vous chantez à côté d’eux et que vous n’êtes pas trop mauvais, le public aura tendance à se dire que vous ne chantez pas si mal. Ces gens-là ont été tous des bons papas pour le jeune baryton que j’étais et m’ont permis d’être mis en lumière là où je ne l’aurais peut-être pas été…

On décrit votre tessiture comme « baryton lyrique » ou « baryton verdien » selon les circonstances. Qu’est-ce qui les caractérise ?

Il y a plusieurs manières de caractériser une voix, et ceux qui le font le mieux sont assurément les compositeurs, car ils ont utilisé les caractéristiques de la voix humaine et de certains morphotypes pour adapter leur musique. Tous les compositeurs, à partir du bel canto et même un peu avant, avaient une réelle connaissance de la dimension vocale et composaient une musique intelligente, avec des aigus placés au bon endroit, des manières d’aborder l’aigu dans le phrasé qui facilitaient l’exercice ou le rendaient plus difficile selon l’effet voulu — ou selon qu’ils étaient amoureux ou non de la soprano ! (rires). Blague à part, ce sont donc les compositeurs qui ont défini les typologies de voix comme « baryton lyrique » ou « baryton Verdi ».

Le terme « baryton lyrique » s’étend tout au long du répertoire sur plusieurs décennies et plusieurs styles musicaux, puisqu’on peut ranger dans cette catégorie aussi bien le Malatesta du Don Pasquale de Donizetti que le Silvio du Paillasse de Leoncavallo. L’ambitus temporel est énorme. Le baryton lyrique correspond généralement à un chanteur jeune, encore que certains ont maintenu cet emploi toute leur vie, ce qui est un exploit car il n’est pas évident de maintenir la lyricité d’une voix tout au long de sa carrière. Il y a chez ce baryton cette capacité à phraser, à être flexible, à enrouler les notes avec une sensation de liberté, voire de moindre effort – ce qui est tout à fait faux du reste. C’est aussi une voix brillante, qui a parfois des accents de ténor, à même d’incarner les grandes phrases lyriques mais en leur donnant un caractère plutôt sombre, moins solaire que les ténors.

Le baryton Verdi se distingue du baryton lyrique tout en le recoupant parfois. Si l’on considère par exemple le rôle de Posa dans Don Carlo, celui-ci repose sur trois typicités vocales ! Dans le premier air charmant où il se confesse à Eboli, on se situe du côté du bel canto, donc du baryton lyrique. Mais juste après, lors du duo avec le roi, on bascule dans des émotions violentes et des expressions puissantes qui sollicitent énormément l’instrument. Tout ça pour se retrouver dans une scène du jardin avec Eboli et le ténor, où l’on retrouve l’esprit du baryton lyrique, puis pour finir avec cette mort qui, petit à petit, amène à presque désincarner la couleur vocale, avec tous ces grands élans romantiques et ces grands aigus que l’on adore. Il faut donc chez Verdi prévoir une boîte à outils qui permette d’alterner les registres, les genres, les couleurs et les modes d’expression. Car l’appareil vocal de Verdi est infini et extrêmement exigeant.

Don Carlos à l'Opéra de Paris en 2017, avec Jonas Kaufmann et Elīna Garanča. © Agathe Poupeney

Au reste, je ne chante pas Verdi pour en sortir en bonne santé. Je le souhaite, mais ce n’est pas le but du jeu. Quand un chanteur est confronté à ses propres limites (car Verdi le place souvent face à ses limites vocales), il peut avoir suffisamment d’intelligence pour ne pas se brûler sous vos yeux, mais il vous manquera une dimension particulière de l’œuvre de Verdi qui est celle du drame, de la folie, de la prise de risque. Et il n’y a rien de décoratif dans Verdi. Toute nuance musicale, tout phrasé, toute respiration reportée ou coupée, tout aigu, tout grave, répond à une volonté extrêmement précise de ce que voulait Verdi à un moment donné. Donc si l’on veut s’en faire un ami de cœur, il faut se rapprocher de lui le plus possible, dès la phase de travail, pour se libérer et se jeter dans un rôle avec une espèce de maîtrise automatique qui permet de libérer une énergie qui parfois nous dépasse.

Il Trovatore à l'Opéra Bastille en 2016

Vous relevez une double tendance entre d’un côté cette nécessité du sens du drame chez Verdi et une nécessité propre à tout chanteur, qui est celle de la protection de la voix. Comment travaillez-vous vos rôles pour qu’il y ait ce sens du drame en situation, et en même temps ce garde-fou qui va vous prémunir de dépasser la frontière et d’abîmer votre instrument ?

C’est ce que José van Dam appelait le « troisième œil ». Il faut avoir ce troisième œil sur scène dans certaines situations et se regarder de l’extérieur car parfois, il y a des moments où l’on doit penser à comment finir la soirée ! Notre voix peut très rapidement s’enrouer, ce qui suffit pour que le spectacle ne s’achève pas comme on le voudrait. De mon côté, j’appelle ça des « rendez-vous ». Des rendez-vous dans une partition où il faut de manière élégante non pas se mettre en retrait par rapport à ce que l’on est en train de faire, mais accorder une attention particulière à certains passages quelques secondes durant, les passages mortels étant comme des dagues. Il faut savoir faire des loopings, tout en ayant le nez dans la machine pour régler le moteur, ce qui n’est pas évident ! L’expérience de la scène vous l’apprend, car lorsqu’on est jeune, on a tendance à se perdre dans les rôles dramatiques, qui expriment de grands sentiments. Cela est formidable… jusqu’au moment où la voix ne fonctionne plus, parce qu’on a trop tapé dedans ! Il faut une gestion, une économie du rôle.

Comment travaillez-vous vos rôles, de fait ?

Quand j’étudie un rôle, j’ai tendance à repérer ces moments de « rendez-vous avec soi-même » où je dois être bon, d’abord pour protéger ma voix, mais aussi pour sortir la grosse carte dont je sais qu’elle rendra le public heureux. Il faut bien la sortir, car le public l’attend et c’est un grand moment de partage en général. C’est un métier de paradoxes, vous savez : quand on veut être vraiment libre en scène, il faut travailler de manière très rigide, et notamment chez Verdi car on atteint avec lui un niveau de difficulté extrême.

Comment se sent-on après avoir quitté un rôle qui nous a habité pendant un mois ?

Si les productions s’enchaînent du jour au lendemain, paradoxalement cela est moins difficile à vivre, parce qu’il y a une sorte d’énergie qui s’autoalimente. On n’a pas le temps de connaître cette espèce de petite mort, ce moment où on rechute après avoir chanté de très grands rôles. À une époque où je chantais beaucoup Hamlet, je me souviens que la semaine qui suivait les spectacles, en général, était assez sombre, propice à attraper le premier virus. Mieux vaut donc éviter en ce moment ! (rires).

Votre calendrier est très chargé. De fait, comment se fait la transition vocale entre chacun des rôles, en termes de tessiture notamment ?

Le danger d’enchaîner quasiment d’un jour sur l’autre les représentations, plus encore que la difficulté de passer d’une tessiture à l’autre, qui est réelle, c’est de s’auto-intoxiquer de cette énergie sans se rendre compte qu’on est quand même très fatigué. L’énergie vous fait faire des choses incroyables, même lorsque vous êtes épuisé. Parfois vous avez l’impression que tout va bien parce que la scène, la musique, les partenaires, le public vous galvanisent. Mais vous risquez de perdre des boulons en route, sans vous en rendre compte car vous êtes euphorisé par ce qui se passe. Vous tenez par une énergie qui est extraordinaire, mais qui n’est pas vraiment la vôtre, comme si vous étiez sous perfusion. C’est un effet de masque, car en réalité le corps souffre. Et le paradoxe du baryton, c’est qu’alors que les sportifs s’arrêtent vers 40-45 ans, c’est pour lui l’âge où il commence à faire des finales de Champions League tous les soirs !

Comment votre voix évolue-t-elle au fil des années ?

Elle a évolué avec le répertoire. Les deux sont en symbiose. Ma voix est un outil qui a eu la grâce d’évoluer avec ce que l’on me proposait, à quelques rôles près que j’ai eu la sagesse de refuser car ils m’étaient proposés trop tôt ou ne m’étaient pas adaptés. Ce qu’il y a peut-être de plus étonnant, c’est que le timbre et la force de ma voix sont assez en adéquation avec ce que je suis devenu, peut-être avec la plénitude de l’âge. Quand on dit que la voix est le miroir de l’âme, c’est très juste ! Non pas que j’ai une âme sombre, mais j’ai ce côté un peu ours et bourru qui transparaît dans ma voix, que j’espère aussi un peu lumineuse parfois, avec des rôles comme Posa. Et si la voix est le miroir de l’âme, alors Verdi est le chantre de l’âme humaine : on a à notre disposition, sur un plateau, des merveilles que l’on peut donner en partage à des gens qui ont tout autant une âme que nous… C’est aussi pour cela que nos voix résonnent si bien dans une salle !

Est-ce que la prise de rôle d’Amfortas en avril 2021 peut préfigurer d’autres prises de rôles wagnériennes ?

Je l’espère. Encore faut-il que ce soit un succès ! Il s’agit tout de même d’un autre répertoire. Non pas que j’aie quelques difficultés en allemand puisque j’ai donné en la matière le Wolfram de Tannhäuser à Vienne où j’ai été bien accueilli. Ce qui compte pour moi avant tout, c’est de ne pas laisser le public sur sa faim. Donc je vais donner ce que je pense être une interprétation juste, tout en souhaitant évidemment qu’elle soit suffisamment bien accueillie pour que cela m’ouvre les portes de ce monde que j’adore depuis toujours.

Il y a eu aussi le succès de Macbeth de Verdi en version française cet automne à Parme. Seriez-vous intéressé par d’autres emplois « franco-italiens » ou « italo-français » comme Les Vêpres siciliennes, Le Trouvère, ou certains Donizetti ?

C’est très intéressant et j’adhère tout à fait. Si mon album Verdi plaît à la critique et au public, et que cela encourage des éditeurs à me plonger dans tous ces trésors de Verdi en français, pourquoi pas ! Car Verdi a bien deux langues officielles. Et les sonorités, les caractéristiques de ces deux langues diffèrent beaucoup.

La langue française est plus froide, parfois plus glaçante que l’italien, et très efficace en termes de théâtralité. Dans le Macbeth, le résultat est particulièrement stupéfiant ! Verdi a par ailleurs beaucoup composé pour notre maison. Ce serait donc la moindre des choses que de lui rendre hommage dans notre langue.

Don Carlos à l'Opéra Bastille, la mort de Posa

Le lied et la mélodie sont peu présents dans votre répertoire. Pourquoi ?

De la même manière que je passe mon temps à dépiauter mes rôles verdiens pour essayer d’en faire quelque chose d’abouti, de même j’apprécierais mener ce travail sur la mélodie. Et ce qui me manque cruellement, c’est le temps ! Car nous pouvons creuser très loin dans des pages comme celles des Dichterliebe qui sont pour moi une source infinie de travail. J’aimerais également mettre en disque le Winterreise, mais cela ne se fait pas tout seul. Et si c’est pour le faire à la hussarde, je vous répondrai, comme je le fais parfois à mon agent, qu’il y en a d’autres qui le feront mieux que moi. La mélodie et le lied sont toutefois toujours à mes côtés. Et il m’est arrivé régulièrement, pour travailler ma voix, de chanter du lied avant une Tosca. Les gens me demandaient pourquoi chanter Schubert la veille d’un Scarpia. Je leur répondais que Scarpia est une ordure assumée, mais il peut être également extrêmement policé, notamment lorsqu’il évoque son verre de vin d’Espagne. Ces couleurs étonnantes, dignes d’un psychopathe raffiné, peuvent être travaillées bien plus facilement dans la mélodie que dans l’opéra lui-même. J’espère donc pouvoir m’y consacrer, une fois que mon répertoire sera un peu plus stable comme il a pu l’être pendant quelques années où je chantais des Noces cinq fois par an. Il faut dire que Verdi est non seulement un compositeur très exigeant avec ses artistes, mais aussi un amant jaloux !

Le "Te Deum" de Tosca à l'Opéra Bastille en 2014

Vous êtes aujourd’hui considéré comme une star de l’opéra. Comment assumez-vous ce statut ?

Je ne pense pas être une star, pour des tas de raisons que je n’évoquerai pas. Je connais des stars et je ne les envie pas du reste, car être star à plein temps est un gros boulot, et je n’ai déjà pas le temps d’explorer les mélodies ! Je préfère me consacrer à ma famille ou au bricolage à la maison. Aussi je réfute le mot « star » parce que ça n’est pas moi et ce ne sera jamais moi. Mais comme l’affirme mon cher Vittorio Grigolo, « j’aime l’amour ». J’aime l’amour et la reconnaissance, celle de mes copains qui me disent : « C’était bien Ludo » ! Cela me touche, surtout quand cela vient de gens de qualité, de grands artistes, ou les deux, car cela signifie, et vous touchez aux limites de ma modestie, que j’ai réussi à leur rendre un fragment de ce que souhaitaient Verdi, Wagner ou Mozart. Et cela suscite en moi un sentiment merveilleux. Cela veut dire que j’ai bien mené mon travail de médium et que j’ai réussi à transporter quelque chose qui me dépasse. Car nous sommes certes de grands artisans assidus et motivés par ce que nous faisons, capables d’interpréter des choses qui nous confèrent une dimension artistique ; mais les grands artistes sont ceux qui ont signé la partition. Et ces grands artistes doivent être très heureux de là où ils sont, en voyant que des hommes et des femmes arrivent à retrouver le chemin qui a prévalu à la conception de leurs œuvres et à les rendre vivantes sur scène. Il y a une jolie intimité avec eux au-delà du Styx…