EDITA GRUBEROVA (1946-2021), coloratura assoluta

Edita Gruberova (1946-2021) n’est plus. Adulée par les uns, critiquée par les autres, la diva slovaque ne laissait personne indifférent. Encore programmée en décembre dernier à Košice en Slovaquie dans Roberto Devereux, l’une des plus célèbres sopranos coloratures de sa génération aura chanté jusqu’à son dernier souffle…

C’était l’époque où, enfant puis adolescent, je prenais pour argent comptant tout ce que les critiques écrivaient… Lecteur assidu de feu Opéra international, ma culture musicale et opératique s’est formée dans une forme de détestation d’Edita Gruberova, spécialement lorsqu’elle interprétait le répertoire italien.

Il faut dire que les incursions de « Grubi » en terres belcantistes étaient pour le moins iconoclastes : après les révolutions vocales et esthétiques opérées par Callas et Sutherland, ce timbre un peu pincé, manquant d’épaisseur, de squillo, au slancio plutôt limité, cette technique a priori plus adaptée aux rôles légers du répertoire français, ce panel de couleurs assez réduit semblaient presque opérer un retour en arrière, à cette époque d’avant-guerre ou des soprani legerissimi chantaient Violetta, Gilda ou Sonnambula. Cette technique et ce style peu orthodoxes dans le répertoire italien belcantiste et verdien fit que la diva se produisit d’ailleurs assez peu en Italie, peut-être consciente que son art risquait de surprendre, voire de décevoir le public… Peu distribuée dans ce répertoire qu’elle affectionnait tant – si ce n’est en terres germaniques –, elle décida même de créer son propre label discographique (Nightingale) afin de pouvoir léguer à la postérité ses incarnations d’Amina, Elvira, Rosina, Lucrezia ou Norma. (Lucia a pour sa part été gravée pour EMI en 1983, aux côtés d’Alfredo Kraus et Renato Bruson sous la direction de Nicola Rescigno, et pour Teldec aux côtés de Neil Shicoff et Alexandru Agache sous la direction de Richard Bonynge en 1992).

Dans les répertoires français, et plus encore germanique, Gruberova régna de façon quasi incontestée. Piquante Adele de La Chauve-Souris, impressionnante Reine de la nuit (dès 1970 à la Staatsoper de Vienne), éblouissante Zerbinetta d’Ariane à Naxos, elle promena toute une galerie de personnages mozartiens ou straussiens sur les plus grandes scènes du monde, et mit à ses pieds, grâce à ces incarnations éblouissantes de maîtrise technique, les publics du Met, du Royal Opera House de Londres, ou encore des festivals de Bregenz, Salzbourg, Munich et Glyndebourne.

J’entendis Gruberova pour la première fois sur scène très tardivement, et pour cause : la diva chanta très peu en France en général, et à Paris en particulier (sauf erreur, l’Opéra de Paris ne l’accueillit qu’en récital). La première fois, ce fut au Théâtre des Champs-Élysées il y a 12 ans, au cours d’un récital mémorable où la diva, déjà âgée et en fin de carrière, osait rien moins, au cours de la même soirée, que le « Marten aller Arten » de L’Enlèvement au sérail, la folie de Lucia, et les scènes finales du Pirate et de Roberto Devereux ! Ce soir-là, je pus de nouveau constater à quel point l’art vocal ne peut, ne doit véritablement s’apprécier que sur scène ; à quel point également certaines voix (les voix aiguës en particulier) gagnent à être entendues sur le vif. Non que tous les défauts de la Gruberova aient été subitement gommés lors de ce concert du TCE : les graves étaient toujours plus ou moins placés dans les joues, certains aigus toujours un peu fixes et à la limite de la justesse, certaines notes attaquées par en bas… Mais sur scène, la voix gagnait une projection, une assurance, et surtout une diversité dans les couleurs que je ne lui avais jamais entendues au disque. Et puis, il y avait avant tout ce petit quelque chose d’électrisant qui faisait que nous étions en présence non d’une chanteuse, mais d’une diva. Or n’est-ce pas le propre des divas, précisément, que de composer avec leurs défauts et limites et de nous les faire sinon aimer, du moins accepter ? Scotché par son interprétation de la scène finale de Roberto Devereux, je n’eus de cesse de souhaiter la réentendre : en récital, de nouveau, à Berlin ; puis au festival de Munich, à deux reprises, dans la mise en scène si forte et si intelligente de Christof Loy. J’assistai également à sa Lucrezia Borgia, toujours à Munich, et encore à sa Norma parisienne, donnée en 2011 salle Pleyel. Et toujours, la même conclusion : ces rôles ne sont peut-être pas écrits pour la voix de Gruberova, mais ce qu’elle y fait est à ce point étonnant et électrisant que le critique ne pouvait que rendre les armes…

Norma salle Pleyel en 2011

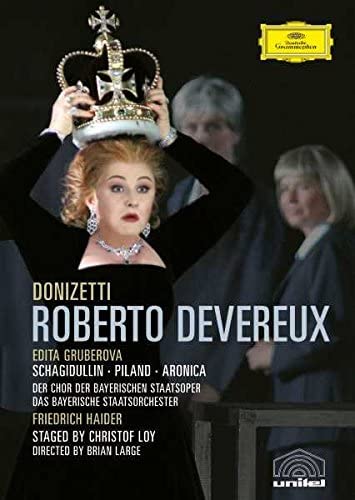

De ces trois rôles, le plus inoubliable fut sans doute celui d’Elisabetta dans Roberto Devereux. D’un engagement vocal mais aussi scénique sidérant, Gruberova livrait une incarnation qui clouait littéralement le spectateur dans son fauteuil, jusqu’à cette scène finale d’anthologie, glaçante, effrayante, où la reine, ayant perdu toute raison de vivre, abandonnant l’apparat du trône et tous les artifices (bijoux, perruque) qui lui rendaient l’apparence d’une relative jeunesse, s’écroulait morte, hagarde, complètement détruite – après avoir chanté l’une des pages les plus géniales et les plus puissamment dramatiques jamais écrites par Donizetti. Le public, sidéré, retenait son souffle… jusqu’à une explosion d’applaudissements telle que je n’en ai plus jamais entendu depuis.

Près d’une heure d’acclamations de spectateurs incrédules, médusés, refusant obstinément de quitter la Bayerische Staatsoper de Munich et rappelant la diva inlassablement, encore et encore, pour la couvrir de bravos et de fleurs…

Si vous ne connaissez pas Gruberova, ou si vous pensez ne l’apprécier que dans Mozart et Strauss, procurez-vous le DVD de cette soirée, inoubliable entre toutes, portée par une artiste atypique mais qui était, à coup sûr, une diva, une vraie…