Robertson DAVIES, la "Trilogie des Cornish"

À la poursuite de la reconstruction très hypothétique d’un opéra très inachevé d’E.T.A. Hoffmann…

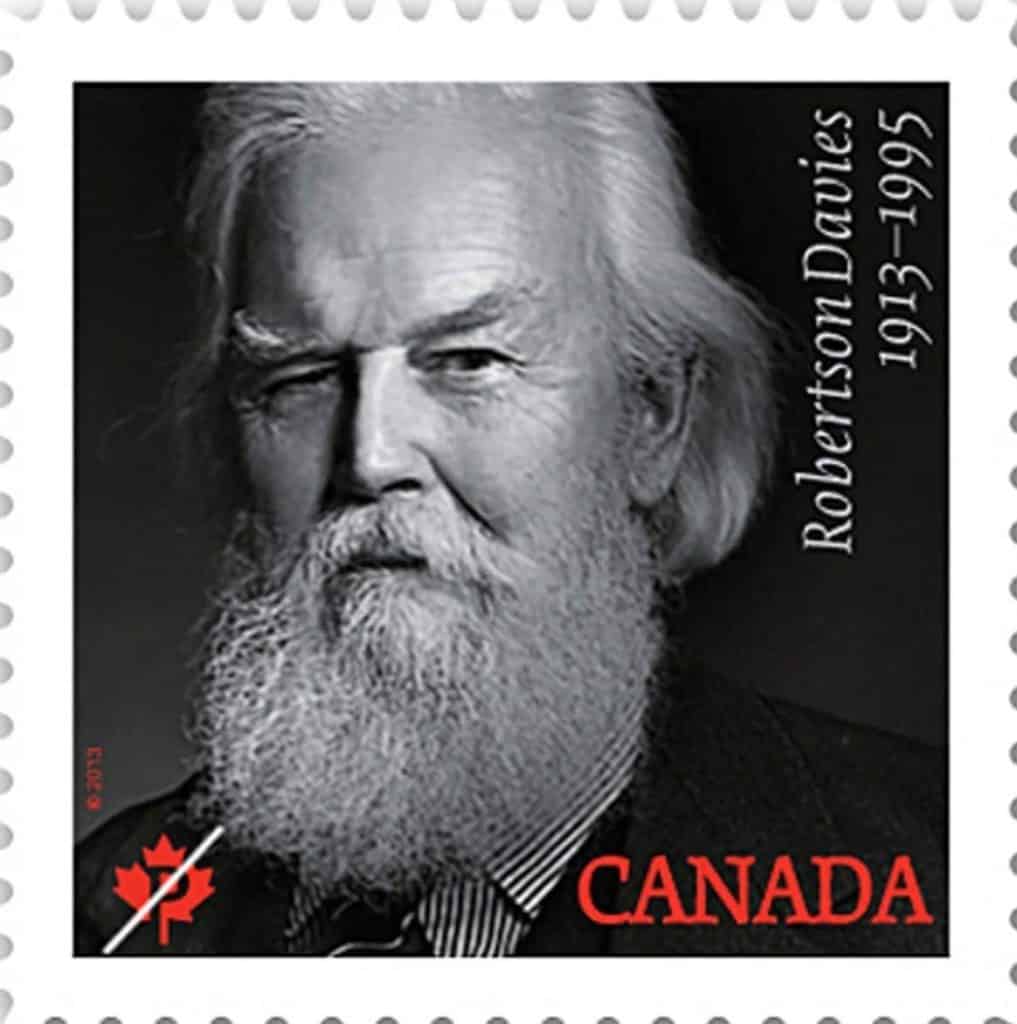

Vous voilà épuisé par votre ménage car vous ne pensiez pas que passer l’aspirateur dans votre tanière demanderait tant d’énergie et de souplesse. Vous cherchez à tâtons votre fauteuil, votre bergère Louis XV ou votre chaise de paille. Il est temps de déguster la Trilogie des Cornish du romancier canadien anglophone Robertson Davies (1913-1995) aux Éditions de L’Olivier. Spécialiste de Shakespeare, comédien, metteur en scène et dramaturge, journaliste, essayiste et critique littéraire, il enseigne la littérature à l’université de Toronto. Ses romans (trois trilogies trois-quarts) utilisent ses expériences personnelles et professionnelles comme thèmes et matière, le monde rural canadien étriqué comme celui du théâtre et de l’université.

Le titre français est erroné puisqu’il y a deux Cornish. Francis, le premier, mystérieux millionnaire, collectionne des tableaux et des vieux manuscrits inestimables qui, à sa mort, attisent la convoitise d’universitaires d’un collège de Toronto placé sous le vocable de St Jean et du Saint-Esprit, tout un programme. Chargés de gérer sa succession, ils recourent à des procédés douteux pour s’en emparer. C’est la trame du premier volet, Les Anges rebelles, où l’on côtoie un moine défroqué diabolique, Parlabane, une jeune doctorante d’origine tzigane au charme électrique, Maria Magdalena Theotiky, sa mère, cartomancienne fantasque qui fabrique avec son frère Yerko d’authentiques Guarneri, un directeur de thèse veule à souhait, Hollier, et un prêtre anglican helléniste, Simon Darcourt, chargé d’écrire la biographie du mystérieux Francis par son neveu Arthur, thème qui unit toute la trilogie. C’est en tentant d’éclairer les zones d’ombre de sa vie dans Un homme remarquable que Darcourt, avec l’aide de deux anges biographes, découvre que Francis, peintre contrarié et malheureux en amour, fut un piètre espion mais un génial faussaire, capable de convaincre les sbires de Goering de l’authenticité d’un tableau peint dans le style de la Renaissance allemande qui est en fait son chef d’œuvre de maîtrise exécuté à la demande de son mentor en peinture, un restaurateur de tableaux italien du nom de Saraceni.

Dans le troisième volet, La Lyre d’Orphée, Arthur, à présent marié avec la belle Maria, crée la Fondation Cornish dont le généreux mécénat finance la reconstitution d’un opéra très inachevé (et très hypothétique) d’E.T.A. Hoffmann, Arthur de Bretagne ou le Cocu Magnanime, par une doctorante en musicologie agressive surnommée Schnack, dont la création de l’opéra ainsi recomposé constituera la soutenance de thèse. Ce dernier volet navigue entre les péripéties de la reconstitution du livret et de la musique de l’opéra sous la direction d’une musicologue suédoise qui carbure à l’aquavit, du cocufiage d’Arthur par un metteur en scène gallois, des commentaires d’ETAH, le fantôme d’Hoffmann surgi des limbes, et la fin de la biographie de Tonton Francis, qui mène Darcourt à truander pour faire accepter la Collection Cornish par l’état. Humour et satire, érudition et réflexion sur la nature de l’art, sa vérité et ses mensonges, coulisses de la création artistique, variation sur l’Arthuriade, théorie jungienne de l’individuation et jeux avec l’onomastique, art du conteur, voilà de quoi occuper agréablement une quarantaine. L’édition Penguin compte 1136 pages.

Enjoy !