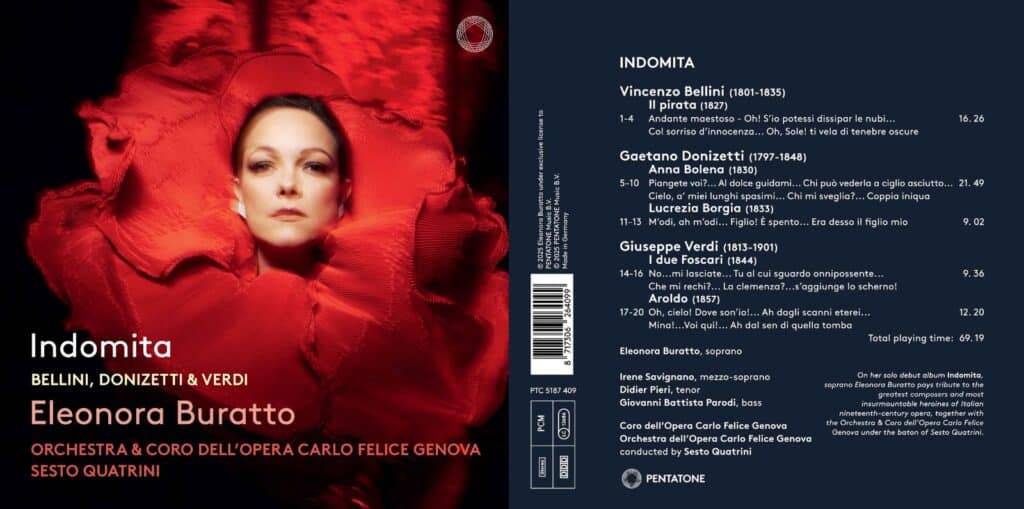

Eleonora Buratto, soprano

Didier Pieri, ténor (Percy, Hervey, Godvino)

Irene Savignano, mezzosoprano (Smeton)

Giovanni Battista Parodi, basse (Lord Rochefort, Duca Alfonso)

Orchestra e Coro dell’Opera Carlo Felice di Genova, dir. Sesto Quatrini et Claudio Marino Moretti

Indomita. Bellini, Donizetti & Verdi

V. BELLINI

Il pirata (II, 12), « Oh! S’io potessi dissipar le nubi / Col sorriso d’innocenza / Oh, sole! ti vela » (Imogene)

G. DONIZETTI

Anna Bolena (II, 12-13), « Piangete voi? / Al dolce guidami / Qual mesto suon? / Cielo, a’ miei lunghi spasimi / Chi mi sveglia? / Coppia iniqua » (Anna Bolena)

Lucrezia Borgia (II, 7-scena ultima), « M’odi, ah, m’odi / Figlio! È spento! / Era desso il figlio mio » (Lucrezia Borgia)

G. VERDI

I due Foscari (I, 5), «No…mi lasciate… / Tu al cui sguardo onnipossente / Che mi rechi?… / La clemenza?… s’aggiunge lo scherno» (Lucrezia Contarini)

Aroldo (II, 1-2), «Oh, cielo! Dove son’io!… / Ah dagli scanni eterei / Mina!… Voi qui! / Ah dal sen di quella tomba» (Mina)

1 CD Pentatone, 2025. Enregistré à l’Opera Carlo Felice de Gênes, en juillet 2024. Notice de présentation en anglais et italien. Durée totale : 69:19

Un beau programme superbement défendu par une interprète de talent abordant ici certains rôles qui pourraient bien, peut-être, entrer prochainement dans son répertoire…

Dans le sillage de Maria Callas et de Montserrat Caballé

Indomita, indomptée, insoumise… c’est ainsi qu’elle se définirait elle-même, si elle ne courait pas le risque de paraître prétentieuse, déclare Eleonora Buratto dans la plaquette de présentation de ce premier album de studio. Insoumise, comme les héroïnes qui le composent et que la soprano italienne nous dit avoir puisées dans son répertoire scénique passé ou à venir. Refusant la facilité de proposer une anthologie d’airs célèbres, elle préfère donner corps à cinq grandes scènes significatives de ce que l’on pourrait appeler le belcanto romantique et qu’elle ressent comme étant à la base de ses racines culturelles et, bien évidemment, musicales. Sans être rarissimes, les morceaux choisis suivent un ordre chronologique bien judicieux, allant de 1827 à 1857, et le programme se nourrit notamment de trois finales, dont deux scènes de folie, et d’une aria di sortita, sans doute moins rebattus que bien des extraits des titres opératiques les plus populaires. Chez Bellini et Donizetti, nous retrouvons ainsi la folie d’Imogene (Il pirata) et d’Anna Bolena, deux œuvres qui ont constitué un tournant dans la carrière respective de leurs auteurs et dans l’histoire de l’opéra italien, et le désespoir de Lucrezia Borgia. Et, après un écart de plus de dix ans, chez le jeune Verdi, l’indignation de Lucrezia Contarini, puis, bien plus tardive mais venant modifier l’air correspondant de Stiffelio de 1850, la prière de Mina (Aroldo), s’inscrivant tout de même dans une esthétique semblable.

Un répertoire de cantatrices aussi : Imogene et Lucrezia Borgia, créées par Henriette Méric-Lalande ; Anna Bolena, défendue par Giuditta Pasta ; Lucrezia Contarini, portée à la scène par Marianna Barbieri-Nini, la première Lady Macbeth et déjà interprète du remaniement de Lucrezia Borgia en 1840. Et, à une époque plus récente, un répertoire qui s’inscrit à son tour dans le sillage de Maria Callas, sauf pour l’illustre Vénitienne, et de Montserrat Caballé. Insoumises, sans doute, que ces héroïnes, bien que l’adjectif nous semble davantage convenir aux deux personnages verdiens, leurs fameuses devancières étant plutôt victimes d’un tourbillon d’événements qui les dépassent.

À dire vrai, si nos sources sont bonnes, seule Anna Bolena fait actuellement partie du répertoire scénique d’Eleonora Buratto et aucune prise de rôle n’est annoncée dans l’immédiat pour les quatre autres protagonistes. Ce qui rend vraisemblablement encore plus courageux ce défi de servir des ouvrages si exigeants que la cantatrice lombarde relève avec panache. Le dénominateur commun de ces enregistrements réside avant tout dans un sens aigu de la déclamation, un parfait placement de la voix, la solidité même de l’instrument et la puissance de la projection. Signe que cette captation arrive au bon moment, trouvant l’interprète au faîte de sa maturité.

Les récitatifs d’introduction, tout comme les tempi di mezzo, se distinguent par l’engagement dramatique de l’artiste, donnant vie à des personnages qu’on a l’impression de voir apparaître à la scène. C’est le cas d’une Imogene au grave particulièrement mis en valeur, et d’Anna Bolena, mais aussi du dialogue de Mina avec le Godvino de Didier Pieri qui, sans démériter, sonne distant et quelque peu en retrait face au tempérament de celle qu’il avait jadis séduite. Le cantabile du Pirata se singularise également par une extrême intensité et l’allegro par des variations originales, savamment nuancées. La folie d’Anna impressionne par la tenue de la ligne et la maîtrise du souffle, sans compter avec un legato de premier ordre, alors que la cabalette s’engage dans un crescendo prodigieux, magistralement négocié avec le bas du registre, avant de s’envoler dans une corona séduisante, malgré une invocation à la vengeance, par ailleurs niée, un peu trop appuyée.

Conduite du souffle et contrôle du legato caractérisent aussi le rondò final de Lucrezia Borgia, abordé directement, sans le récitatif avec Gennaro, et a fortiori sans l’arioso alternatif des adieux : maternelle dans le largo du désespoir, cette duchesse de Ferrare sait varier ses couleurs et, dans la reprise du meno moderato de l’issue, se permet de rares jolis trilles.

La juxtaposition des deux prières des héroïnes verdiennes vient quelque peu confirmer que Lucrezia Contarini est la sœur aînée de Mina. Après le dialogue avec le chœur, d’une vérité saisissante, dans le récitatif, la cavatine de la première conjugue la vigueur d’une ligne soutenue et les volutes angéliques de la situation, alors que la colère éclate dans les virtuosités de la cabalette, que la reprise varie de manière séduisante, et dans la vigueur de l’aigu. Aérien, le cantabile de la seconde débouche sur un allegro tout aussi changeant, quoique sans doute un peu martial pour la situation.

Irene Savignano et Giovanni Battista Parodi sont des dignes comprimari dans les rôles de Smeton – et vraisemblablement de la Pisana, même si mention n’en est pas faite –, de Lord Rochefort et du duc de Ferrare.

Bien qu’il n’ait dirigé qu’Anna Bolena au théâtre, Sesto Quatrini est tout à fait dans son élément chez Bellini, Donizetti et Verdi dont il a à son actif certains des titres les plus fréquentés. Il mène avec compétence l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice de Gênes, dont ressortent tout particulièrement les cordes, notamment dans l’andante maestoso du Pirata, mais aussi dans l’introduction de l’air d’Aroldo. Une mention particulière pour les chœurs de la même institution, en particulier dans le tempo di mezzo de Bellini et dans le récitatif d’I due Foscari, alors qu’il est sacrifié dans Anna Bolena.

Espérons retrouver bientôt ces héroïnes à la scène. Elles n’ont plus de secrets pour Eleonora Buratto qui sait leur insuffler toute leur dimension théâtrale, qu’elles soient indomite ou pas…

1 commentaire

This time, Prof. Faverzani gives us a review of a recording: the first album “Indomita” by the famous soprano Eleonora Buratto. With simple rigor and the usual finesse of investigation, the critic and teacher takes us through an original and intelligent repertoire. Here is a tasty for neophytes who will find pieces of immediate enjoyment and delicious for enthusiasts who will be able to sip a lively comparison. The expert leads us into a presentation and precious introduction to the historical and technical aspects of lyrical vocalism, underlining the stylistic and interpretative choices that land at art and therefore at the sublime.