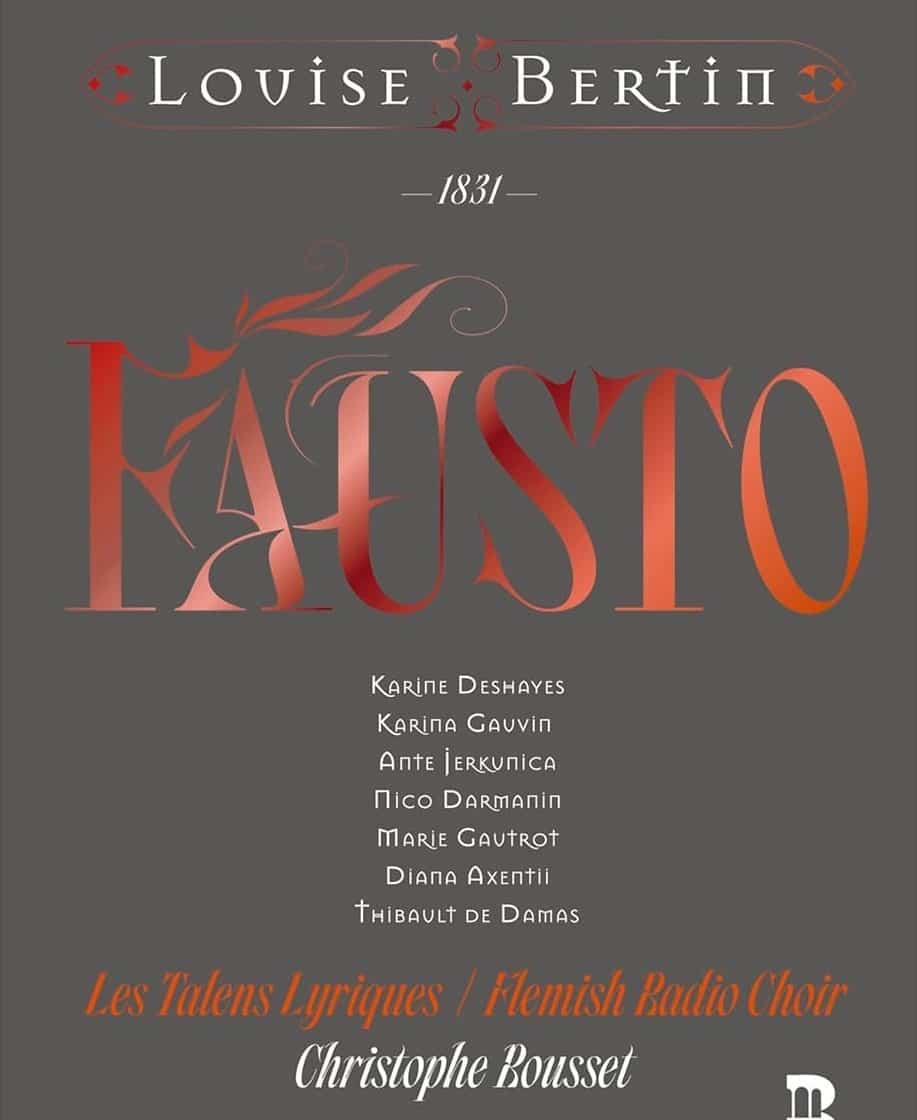

Fausto : Karine Deshayes

Margarita : Karina Gauvin

Mefistofele : Ante Jerkunica

Valentino : Nico Darmanin

Catarina : Marie Gautrot

Una strega / Marta : Diana Axentii

Wagner / Un banditore : Thibault de Damas

Les Talens Lyriques, dir. Christophe Rousset

Vlaams Radiokoor

Fausto

Opera semi-seria en quatre actes de Louise Bertin, livret de la compositrice traduit par Luigi Balocchi, créé au Théâtre-Italien le 7 mars 1831.

Il est évidemment assez difficile de se faire une idée claire d’une œuvre après une seule et unique écoute ; aussi sommes-nous très heureux de l’opportunité qui nous est ici offerte de pouvoir réécouter le Fausto de Louise Bertin, découvert lors d’une version de concert donnée le 20 juin dernier au Théâtre des Champs-Élysées. Cette seconde écoute confirme et renforce notre intérêt pour cet opera semiseria composé par une musicienne de 26 ans, bien avant que Berlioz ne crée sa Damnation.

Une compositrice au statut très particulier

Est-ce parce qu’il s’agissait de la fille du célèbre et influent Louis-François Bertin, directeur du Journal des Débats, tenant un salon littéraire renommé que fréquentèrent notamment Hugo, Gounod, Berlioz, Ingres, Liszt ou Chateaubriand ? Louise Bertin, en tout cas, eut un parcours artistique on ne peut plus favorisé – surtout au regard des efforts que durent déployer ses consœurs pour tenter de se faire reconnaître en tant qu’artistes : ayant bénéficié d’une solide formation musicale (auprès de Fétis et Reicha notamment), elle vit s’ouvrir en moins de dix ans les portes de l’Opéra-Comique (Le Loup-garou en 1827), des Italiens (Fausto en 1831) et de l’Opéra (La Esmeralda en 1836) ! Elle obtint de Victor Hugo, pourtant assez peu versé dans la musique en général et dans l’opéra en particulier, qu’il adaptât pour elle son roman Notre-Dame de Paris en livret, et ses compositions firent l’objet de critiques souvent positives (voire très élogieuses) ou qui, lorsqu’elles l’étaient moins, ne recoururent pas (en tout cas pas dans les mêmes proportions…) à la misogynie dont furent victimes d’autres compositrices, avant ou après elle. Furent notamment louées, dans Fausto, l’originalité et la force de l’orchestration, ou encore le dramatisme de certaines pages. Si injustice il y eut vis-à-vis de Louise Bertin, c’est sans doute moins dans les conditions dont elle bénéficia pour faire jouer ses œuvres que dans la fortune de celles-ci, qu’on ne chercha guère à reprendre ou à faire vivre après leur création…

Fausto, opéra italien ?

En juin dernier, nous avions eu le sentiment d’entendre une œuvre riche, intéressante, mais comme naviguant entre diverses esthétiques sans vraiment parvenir à trouver un langage qui lui soit propre. Après l’avoir réécoutée, notre jugement se modifie quelque peu. Certes, l’aspect « patchwork » ne disparait pas tout à fait, et la partition se colore ici ou là d’accents classiques, gluckiens, rossiniens ou berlioziens. Les deux tutti orchestraux, au début de l’ouverture (et qui seront repris lors de l’apparition de Méphisto) rappellent les accords par lesquels s’ouvre le Don Juan de Mozart (lesquels se feront de nouveau entendre avec l’apparition sur scène de la statue du Commandeur) ; les couleurs de l’orchestre dans les scènes « infernales » ne sont pas sans évoquer Gluck ou Berlioz ; le chant sillabato de Méphisto (« Un amico mio diletto ») semble directement hérité de Rossini ; l’air de Valentin a des échos donizettiens ; et lorsque Méphisto déclame ses recitativi secchi, on a plus d’une fois l’impression d’entendre chanter un lointain cousin de Don Giovanni…

Pourtant, c’est au total la couleur italienne qui l’emporte, sans qu’il soit possible de faire la part entre le goût personnel de la compositrice (sa Esmeralda sera nettement plus éloignée de l’esthétique belcantiste) et un simple souci de se plier aux attentes du Théâtre-Italien et de son public. Une couleur « italienne », mais pourtant toute personnelle : la virtuosité vocale, bien présente, reste néanmoins relativement discrète ; l’orchestre est d’une densité qu’on cherchera en vain dans les compositions ultramontaines de l’époque ; le découpage en pezzi chiusi n’empêche pas une grande singularité formelle, bien éloignée de la classique alternance cavatines/cabalettes – même si Bertin n’atteint pas le même degré d’originalité et d’inventivité novatrice que Rossini, quelque dix ans plus tôt, dans ses opéras napolitains. Bien sûr, certaines scènes (la scène du jardin et le finale du II, par exemple) ne tiennent pas toujours toutes leurs promesses ; certaines pages surprennent quelque peu (curieuse idée que de faire chanter par Valentin la tendre émotion qui le saisit en revoyant son pays natal sur un air martial ponctué de « pan, pan, pan ! », de suraigus et de pirouettes vocales !) ; et l’on aurait aimé qu’une compositrice propose un portrait psychologique de Margarita plus dense, plus fouillé, et nous épargne telle ou telle réplique misogyne (Margarita est bien jolie, mais bien bête : « il suo viso era bello, / ma non avea cervello »). Mais en contrepartie, l’auditeur est très fréquemment surpris et/ou charmé par nombre de pages vraiment inspirées ou témoignant d’un métier absolument étonnant pour une compositrice tout juste âgée de 26 ans. Les finales des actes I et IV sont vraiment marquants (la scène de la prison avait déjà été fort appréciée lors de la création), le cantabile du « Palpita nel seno » de Margarita (acte II – une scène équivalente à celle du rouet chez Goethe) touche l’auditeur, de même que la prière de l’héroïne à l’acte III, d’abord recueillie puis désespérée, interrompue par les commentaires désobligeants des « joyeuses commères de Leipzig » que sont devenues ses voisines.

Une interprétation superlative

La grande scène de Fausto à l’acte IV (scène 2 : « Deh guarda, o ciel… A morte vergognosa »), enfin, est une page absolument étonnante, au dramatisme d’autant plus intense qu’elle est ici interprétée par une Karine Deshayes d’une implication totale, maîtrisant parfaitement l’écriture tendue de cette page redoutable dont elle traduit à merveille tour à tour le désespoir et la violence. La chanteuse est-elle exactement le contralto pressenti par la compositrice (avant que le rôle ne soit finalement dévolu à un ténor[1]) ? Peut-être pas, mais dans cette version du rôle, où l’aigu est très sollicité (la ligne vocale de Fausto est souvent plus aiguë que celle de Margarita lorsque les deux personnages sont appelés à chanter ensemble), la chanteuse est impeccable de style, de technique, d’émotion. Au TCE, Karina Gauvin, peut-être pas au mieux de sa forme, avait paru quelque peu en retrait. Elle est ici beaucoup plus convaincante, notamment dans sa belle scène de l’acte III, même si son timbre mûr et sa voix pulpeuse surprennent un peu dans cette incarnation d’une jeune fille frêle et timide – mais après tout, la première interprète du rôle (pour lequel Maria Malibran avait été pressentie) n’avait-elle pas à son répertoire la Semiramide de Rossini, l’Elisabetta de Rossini ou l’Imogene de Bellini ? Ante Jerkunica prête ses accents sombres et cyniques à un Mephisto quelque peu sacrifié par la compositrice, Nico Darmanin surmonte avec aisance les difficultés dont Bertin a hérissé l’air de Valentin, et Marie Gautrot, Diana Axentii et Thibault de Damas complètent avec talent cette distribution de grande qualité. Christophe Rousset, ses Talens Lyriques et le Flemish Radio Choir font quant à eux preuve d’une adéquation stylistique remarquable et d’un engagement dramatique de tous les instants.

Un souhait, pour finir : puisque le Centre de musique romantique française a fait renaître cet opéra italien composé par une Française, puisse-t-il, après La Vestale de Spontini, continuer à se pencher sur les opéras français composés par des Italiens au cours du XIXe siècle : voyez à ce sujet le feuilleton que nous avons consacré il y a quelque temps aux Italiens à Paris. Tant d’œuvres plus ou moins oubliées ne demandent en effet qu’à être exhumées des bibliothèques où elles sommeillent depuis trop longtemps !

————————————————————-

[1] Le rôle devait initialement échoir à Rosmunda Pisaroni, contralto qui chanta notamment les rôles rossiniens d’Arsace, Tancredi ou Malcolm. C’est finalement le ténor Domenico Donzelli qui le créa.