Découvrez, dans cette nouvelle rubrique, un florilège d’opéras (du Siège de Corinthe à Don Carlos) composés par des musiciens italiens pour l’Opéra de Paris !

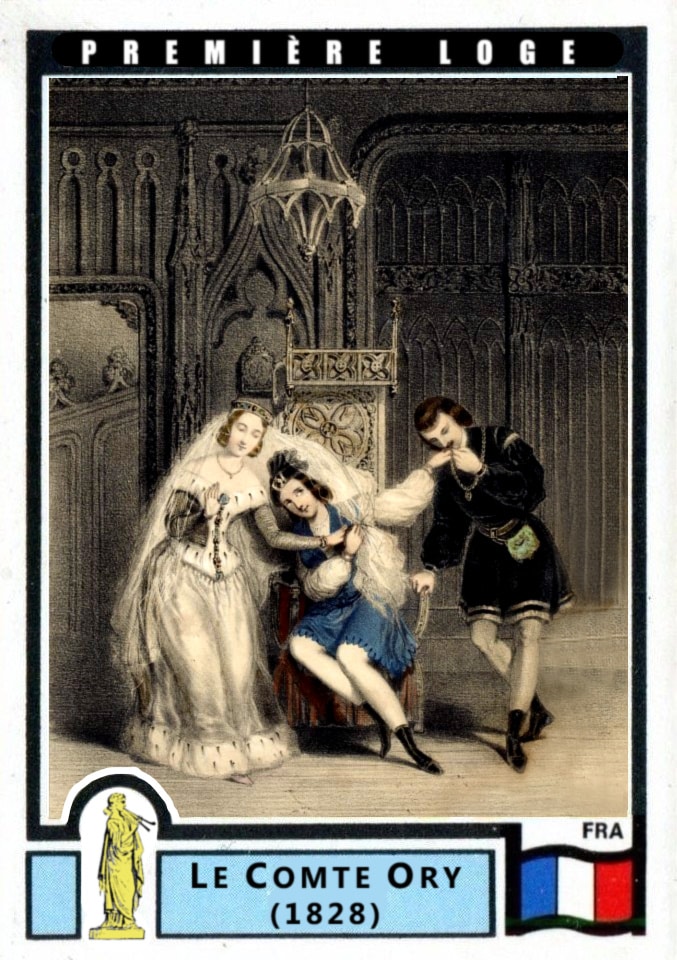

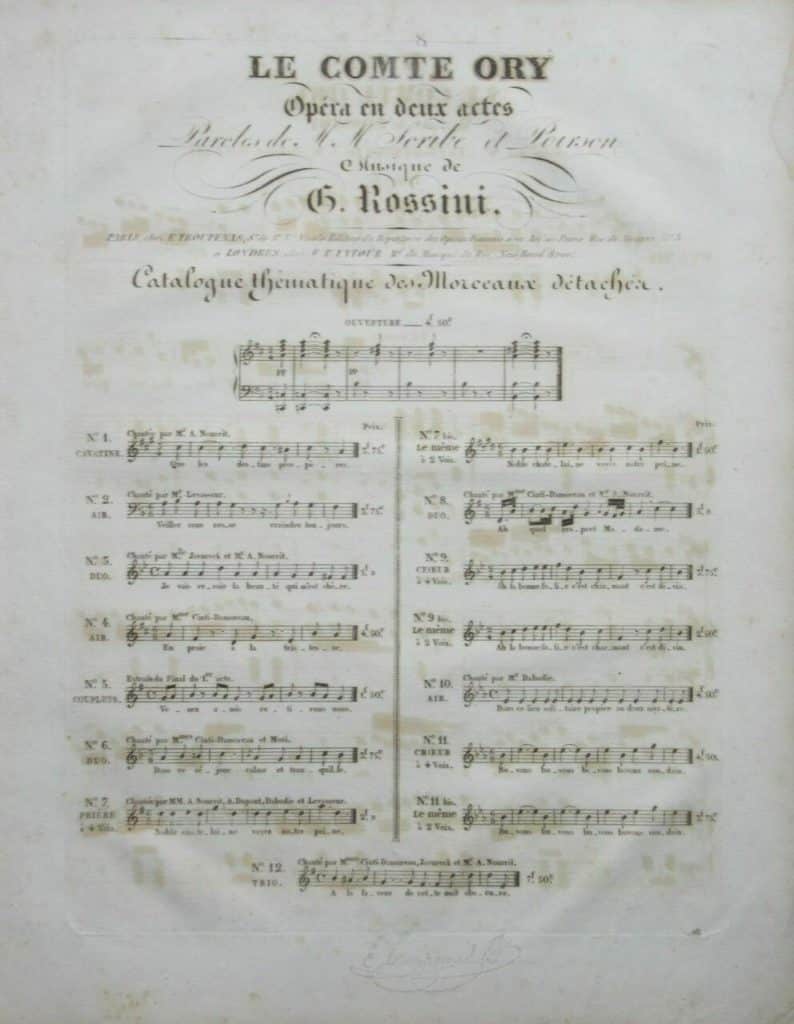

Rossini, Le Comte Ory (1828)

LA CREATION

Les interprètes

Adolphe Nourrit (1802-1839)

Laure Cinti-Damoreau (1801-1863)

Constance Jawurek (1803-1858)

Henri-Bernard Dabadie (1797-1853)

Nicolas-Prosper Levasseur (1791-1871)

Les costumes et décors

Le Comtesse Adèle

Le Comte Ory

Maquettes de costumes par Hippolyte Lecomte

Les conditions de la création et la réception

Au début de l’année 1829, dans sa Revue musicale, le musicographe Fétis tire le bilan de l’année musicale qui vient de s’écouler (« Revue succincte de la musique pendant l’année 1828 ») et revient sur ce qui, selon lui, s’apparente à une grave crise traversée par l’opéra français au début du siècle, crise à laquelle Rossini et (dans une moindre mesure) Auber ont mis un terme en opérant une véritable réforme :

Une espèce de marasme s’était emparé de l’Opéra ; ce spectacle était négligé […]. La vogue de la musique de Rossini prépara la réforme, et Le Siège de Corinthe vint la couronner. Elle continua par le succès de Moïse ; La Muette de Portici et Le Comte Ory l’ont achevée.

De fait, Le Comte Ory est créé avec un immense succès le 20 août 1828 à l’Opéra (salle Le Peletier), servi par les plus grands gosiers de l’époque – qui, pour la plupart d’entre eux, officiaient déjà dans Le Siège de Corinthe et Moïse, et participeront également à la création de Guillaume Tell : l’œuvre fut jouée à l’Opéra de sa création en 1828 jusqu’en 1884 sans interruption !

LE LIVRET ET SES SOURCES

Faisons le point sur les origines du livret : à la suite du musicologue Philip Gossett, chacun cite à l’envi le vaudeville d’Eugène Scribe et Charles-Gaspard Delestre-Poisron intitulé Le Comte Ory, créé le 18 décembre 1816 au Théâtre du Vaudeville, lui-même inspiré de la « fameuse » ballade du Comte Ory datant du XIe siècle, qu’un certain Pierre-Antoine de la Place avait publiée en 1785 – sans jamais apporter aucune précision ni sur ladite ballade originelle, ni sur l’ouvrage de Pierre-Antoine de la Place…

Nous n’avons pour notre part pas trouvé trace de la ballade médiévale : Scribe et Delestre-Poisron se contentent de sous-titrer leur vaudeville « anecdote du XIe siècle » et de préciser en guise de préface :

Le comte Ory était fameux dans le moyen âge. On voit encore en Touraine et sur les bords de la Loire les ruines de ce couvent de Formoustiers qui fut, dit-on, le théâtre de ses galantes entreprises. Du reste on ne connaît point l’époque précise où vécut le comte Ory ; son historien n’a parlé que de ses exploits consignés dans cette ancienne légende que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs, et qui a fourni le sujet de la pièce que l’on va lire.

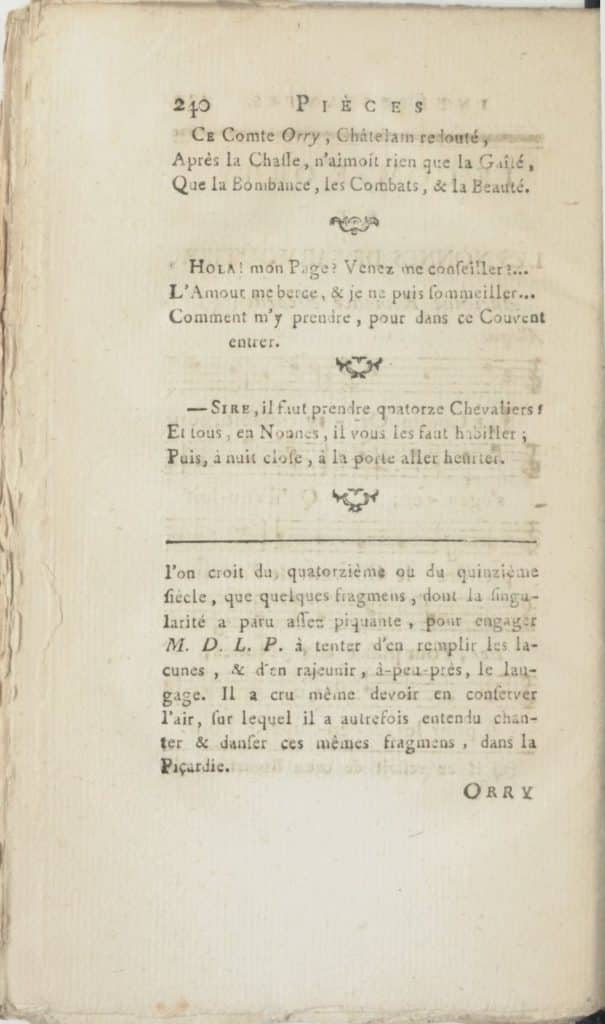

En revanche, nous avons retrouvé l’ouvrage de Pierre-Antoine de la Place si souvent cité mais de façon allusive. Il s’agit du troisième tome des Pièces intéressantes et peu connues, pour servir à l’histoire et à la littérature, effectivement publié en 1785.

On y découvre la première page de la partition de cette ballade intitulée « Le Comte Orry et les nonnes de Farmoutier, ancienne romance picarde », et on y apprend la date supposée de ses origines (qui ne seraient pas le XIe siècle), de même que son état fragmentaire, l’auteur l’ayant à la fois quelque peu modernisée dans son écriture mais aussi complétée :

Il ne restait de cette Romance, que l’on croit du XIVe ou XVe siècle, que quelques fragments, dont la singularité a paru assez piquante pour engager M.D.L.P. à tenter d’en remplir les lacunes, et d’en rajeunir, à peu près, le langage. Il a cru même devoir en conserver l’air, sur lequel il a autrefois entendu chanter et danser ces mêmes fragments, dans la Picardie.

Dans cette ballade, les chevaliers du Comte Ory ne s’en prennent pas à une « noble châtelaine » et à ses dames, mais à une abbesse et aux religieuses du couvent de Farmoutier. Voyant arriver quatorze nonnes « qui ne vont que de nuit, et qui sont en crainte de ce maudit Comte Orry », l’Abbesse craint dans un premier temps de ne pas trouver assez de lits pour faire dormir toutes ses consœurs, avant que chacune des religieuses ne décide, charitablement, d’ouvrir elle-même son lit à l’une des malheureuses.

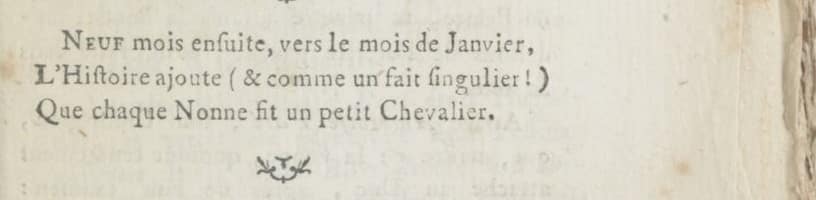

Conclusion de l’histoire :

« Neuf mois ensuite, vers le mois de janvier,

L’histoire ajoute (et comme un fait singulier !)

Que chaque nonne fit un petit chevalier. »

Scribe et Delestre-Poisron avaient une connaissance précise de ce texte, dont ils reprennent plusieurs éléments (la présence de « quatorze chevaliers », le nom de « sœur Colette » utilisé par Ory pour parvenir à ses fins) et qu’ils citent même parfois textuellement dans leur livret. Ainsi Ory déclare-t-il à son page : « L’Amour me berce, et je ne puis sommeiller », ou à l’Abbesse dont il partage la couche : « Vrai Dieu, Madame ! Peut-on vous aimer assez ? »

Il est surprenant en tout cas que la censure, si pointilleuse comme on sait, ait laissé représenter cette œuvre, intitulée « opéra-comique », sur la scène de l’Opéra, d’autant que le sujet est rien moins que sérieux. Il est même à vrai dire on ne peut plus graveleux, et force est de constater que le livret de Scribe et Delestre-Poisron est désespérément plat, attendu et parfois vulgaire par rapport au chef-d’œuvre d’humour et de modernité qu’est celui concocté par Luigi Balocchi pour Le Voyage à Reims : là où, deux heures durant, quelque 120 ans avant le théâtre de l’absurde, Balocchi, sur un rythme trépidant, tisse les méandres d’une intrigue qui n’en est pas une, à partir d’un couronnement auquel les personnages n’assisteront pas et de l’attente d’une diligence qui ne viendra pas, Scribe et son confrère opposent les péripéties un peu lourdes d’une histoire paillarde : un faux moine, obsédé sexuel, profite de ce qu’une Comtesse, dont le mari est parti en croisade, se sente frustrée sexuellement, pour pénétrer chez elle déguisé en nonne dans l’espoir de la violer. Il est accompagné d’une dizaine de chevaliers, tous habillés en nonnes, et espérant tous, également, pouvoir lutiner une dame du château. En attendant que ces dames daignent leur ouvrir leur lit, nous avons droit à une scène de beuverie au cours de laquelle les fausses nonnes entonnent des chansons à boire tout en retroussant leur robe, en montrant leurs jambes poilues et en se saoulant. On peut trouver ces scènes drôles et en faire la quintessence de l’esprit gaulois. On peut aussi former des vœux pour que les spectateurs étrangers non versés dans la culture française n’aillent pas imaginer pas que l’humour et l’esprit hexagonaux se résument à ces trivialités un peu lourdes…

LA PARTITION

La musique du premier acte du Comte Ory provient presque exclusivement du Voyage à Reims. Las, même si les musiques sont identiques, on n’éprouve que rarement, au cours de cet acte, la véritable jubilation qui saisit l’auditeur du Voyage à Reims : c’est qu’avec le livret de Scribe et Delestre-Poisron, le décalage génial existant entre la musique de Rossini et le texte à la fois bavard et pourtant quasi vide de sens de Balocchi disparaît définitivement. Le fait de traiter dans un air semblant sorti d’un opera seria les tourments de la Comtesse de Folleville, déplorant dans un premier temps la perte de la malle contenant ses habits, puis exultant à la vue du seul chapeau ayant pu être sauvé suscite un comique qu’est loin d’égaler l’air de la Comtesse Adèle, chantant d’abord sa frustration sexuelle

avant de se réjouir, dans sa cabalette, à l’idée d’être autorisée par le faux moine à batifoler de nouveau auprès des hommes. Pire encore : l’air de Don Profondo, dont les paroles sont absolument vides de sens et qui n’est que le prétexte à une hilarante imitation des accents de différents personnages étrangers de l’intrigue, tire franchement en longueur dans la bouche de Raimbaud racontant comment, après diverses recherches, il a fini par découvrir la cave du couvent. Il faut un grand talent à l’interprète (c’est le cas de Jean-Sébastien Bou ci-dessous) pour rendre intéressante cette page pourtant irrésistible dans sa version italienne !

L'air de la Comtesse de Folleville (Il Viaggio a Reims) par Annick Massis

L'Air de la Comtesse Adèle (Le Comte Ory) par Julie Fuchs

L'air de Don Profondo (Il Viaggio a Reims) par Ruggero Raimondi

L'air de Raimbaud (Le Comte Ory) par Jean-Sébastien Bou

Significativement, la page la plus séduisante du premier acte est peut-être le duo entre Ory et Isolier (« Une dame de haut parage »), composée spécialement pour Le Comte Ory. L’adéquation entre les paroles, la musique, la situation dramatique nous y semble cette fois parfaite.

L’essentiel de la musique du second acte a également été spécialement écrite pour Le Comte Ory : toute l’introduction de l’acte, avec l’orage et la prière des fausses nonnes, est absolument splendide. Quant au célébrissime trio « À la faveur de cette nuit obscure », où la confusion des genres et des sentiments est à son comble (un homme déguisé en femme tente de séduire une Comtesse, mais caresse sans le savoir la main de son propre page – lui-même interprété par une femme –, lequel profite de l’obscurité pour presser à son tour la main de la Comtesse), il constitue tout simplement l’un des sommets de l’œuvre du compositeur. Il représente cependant une gageure pour le metteur en scène, qui doit – selon nous – proposer une vision de la scène qui, sans édulcorer le propos, ne détruise pas l’extrême raffinement musical de la page en la noyant sous les rires gras des spectateurs…

Quoi qu’il en soit, Le Comte Ory constitue un jalon incontournable dans l’histoire de l’opéra français, ne serait-ce que pour sa forme étonnante : sous-titrée « opéra-comique », l’œuvre, destinée à l’Opéra, ne comporte pas de dialogues parlés (ni de recitativi secchi) ; ses arie sont infiniment plus élaborées que celles des opéras-comiques de l’époque ; son orchestre est étonnamment riche (c’est à peu près le même que celui qui sera sollicité dans Guillaume Tell un an plus tard). Si l’œuvre souffre parfois un peu de sa comparaison avec le brillantissime Voyage à Reims, elle n’en reste pas moins hautement inspirée – et la musique lui confère presque toujours la grâce et la légèreté que lui refuse trop souvent le livret.